Начало хозяйственной реконструкции привело к незначительной интенсификации внешнеторговых связей СССР. С 5 млрд. рублей в 1925–1926 гг. внешнеторговый оборот вырос до 7,3 млрд. рублей (свыше 70 % от объема предвоенного 1913 г.) в 1930 г., с 1931-32 гг. произошло резкое сокращение его объемов (до 2,3–2,1 млрд. рублей в 1934–1938 гг.) [333]. Точное выявление роли и места в этом процессе торговых связей СССР с западными соседними государствами сопряжено с почти неразрешимыми трудностями, тем не менее официальная советская статистика позволяет придти к выводу об их незначительности в торговом обороте СССР.

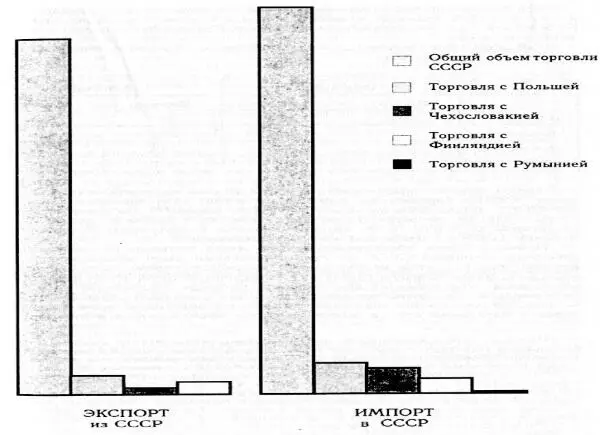

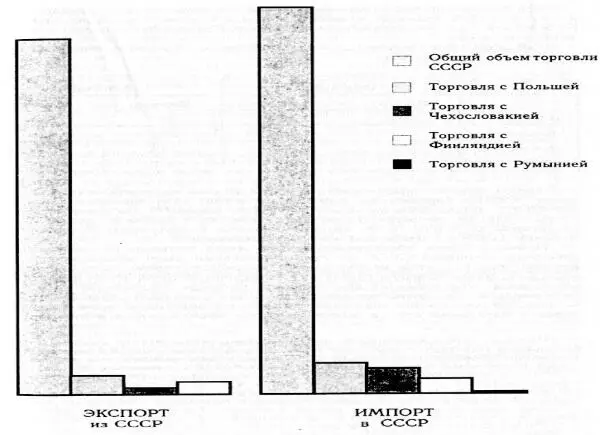

Диаграмма. Торговый оборот СССР с Польшей, Финляндией, ЧСР и Румынией в сравнении с его общим внешнеторговым оборотом в 1929–1934 гг. [334].

Основными торговыми партнерами восточноевропейских государств, как и самого СССР являлись главным образом Германия и Великобритания. Во внешней торговле Финляндии, например, Советский Союз занимал лишь четвертое место:

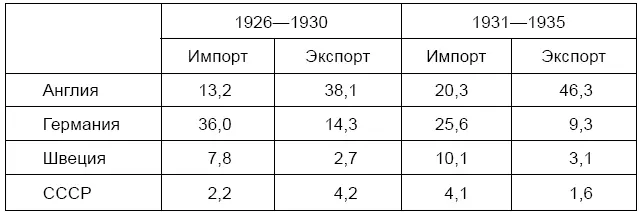

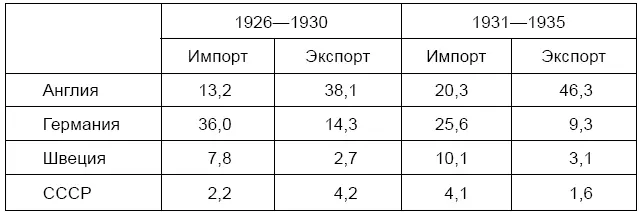

Таблица. Распределение внешнеторгового оборота Финляндии по странам (в процентах) [335]

Существенно большее место в конце 20-х – начале 30-х гг. занимали связи с СССР в торговом балансе Латвии: в 1931–1932 гг. на него приходилось 9,0—10,2 % латышского ввоза и 16,7—18,0 % вывоза [336]. Во внешнеторговом обороте «дружественной» Литвы доля Советского Союза в начале 30-х гг. составляла от 1,5 % (в ее импорте) до 6 % (в экспорте) [337], в торговле Эстонии (1930 г.) 9,3 % и 4,5 % соответственно [338].

Причины столь обескураживающего итога попыток налаживания хозяйственных связей СССР со своими соседями были многоплановы. Основную роль при этом играла слабая взаимодополняемость национальных экономик, малая конгруэнтность хозяйственных потребностей, нехватка капиталов для кредитования двусторонней торговли. Стремление СССР снизить издержки на транспортировку ввозимых товаров и стран-лимитрофов – поддержать за счет советских заказов отечественную промышленность нередко наталкивались на низкое качество производимых в них промышленных изделий, изношенность производственных фондов, дефицит квалифицированной рабочей силы [339]. Поставляя на мировой рынок главным образом сырье и полуфабрикаты восточноевропейские страны сталкивались с аналогичной направленностью советского экспорта [340]. Попытки изменить характер вывоза в соседние государства осложнялись малой емкостью рынков для предлагавшихся СССР промышленных товаров (сельскохозяйственные машины, текстиль, строительные материалы, резиновые изделия) и низким качеством многих из них [341]. Стремление сохранить за собой часть рынка сельскохозяйственных машин в странах Балтии и Польше заставляло советские внешнеторговые организации и НКВТ прибегать к реализации своей продукции «путем встречных сделок на сельскохозяйственные продукты и сырье», иными словами «путем товарообмена» [342], что, разумеется, не удовлетворяло советское внешнеторговое ведомство, заинтересованное в маневрировании валютной выручкой [343].

Кроме того, потребность Москвы в кратко– и среднесрочном кредитовании закупок (и возможность получения таких кредитов в развитых индустриальных странах) приходила в противоречие со скромными возможностями национальных финансов и недостаткам средств для собственных инвестиций. Печальная шутка министра финансов Польши И. Матушевского о своей стране как о «капиталистическом государстве, но без капиталов» была, хотя и в различной степени, применима ко всем соседним с СССР государствам. Опыт использования специально создававшихся смешанных банков (например, Транзитный банк в Риге) положительного эффекта не дал, аккумулируемые таким образом средства нередко использовались не по назначению. Для кредитования закупок в странах Балтии советские хозяйственные органы были вынуждены привлекать средства государственного Промышленного банка (созданного в середине 20-х гг. для иных целей). Наиболее крупной (и отчасти успешной) попыткой преодолеть дефицит кредитных ресурсов для финансирования двусторонней торговли явилась восьмилетняя деятельность созданного в 1926 г. советско-польского акционерного товарищества «Совпольторг». Польская сторона была представлена в нем обществом «Польросс», большая часть акций которого принадлежала государственному Польскому банку. Широкое соединение двусторонних торговых сделок с посредническими операциями, организацией на советской территории предприятий для дополнительной переработки («облагораживания») экспортируемых в Европу товаров позволяли «Польроссу» и «Совпольторгу» кредитовать советский импорт из Польши. Вместе с тем эти операции вызывали растущее недовольство советских ведомств, с 1930 г. неоднократно планировавших ликвидацию этого общества. Окончательное решение об этом было принято в начале 1934 г. [344]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Коллектив авторов - Повседневность террора - Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. [Западная Украина, февраль-июнь 1945 года]](/books/420664/kollektiv-avtorov-povsednevnost-terrora-deyatelnost-nacionalisticheskih-formirovanij-v-zapadnyh-regionah-sssr-zapadnaya-ukraina-fevral-iyun-1945-goda-thumb.webp)

![AnaGran - Кот из соседнего государства [СИ]](/books/426359/anagran-kot-iz-sosednego-gosudarstva-si-thumb.webp)