«В конечном счёте мы честно признали, что перспектив у ствольной артиллерии нет, и надо переходить к управляемым в полёте зенитным ракетам, чтобы решать задачу не числом боеприпасов и батарей, а точностью применения каждого из них», — закончил Иван Васильевич.

Мало кому известно, что в начале 1950-х годов в СССР разгорелась нешуточная борьба между сторонниками сохранения ствольной зенитной артиллерии и идеологами нового вида оружия — зенитно-ракетного. В большой тайне создавалась группа генерала Валуева как основа будущего аппарата управления ЗРВ. По-прежнему большим весом обладал командующий зенитной артиллерией войск ПВО генерал Кацоев со своим аппаратом. За провальные для ствольной артиллерии результаты научно-исследовательских работ в 1955 году НИИ-2 был наказан «за отрыв от жизни и нужд войск, за предательство по отношению к своему оружию»; начальник НИИ-2 генерал Ованес Сетракович Ованоглян был снят с должности и отправлен в отставку, а ряд других руководителей переведены в войска для «оказания им реальной помощи». Мелкую, с точки зрения больших генералов, сошку — таких сотрудников, как Николай Федотенков, естественно, не тронули.

Но жизнь брала своё. В 1956 году зенитная ствольная артиллерия признана неперспективной на высшем уровне. В 1957 году Никита Хрущёв с ликованием заявил, что в СССР уже третий год не сверлят артиллерийские стволы, а вместо них ракеты «гонят как сосиски». Максималистские, непродуманные заявления Хрущёва на военные темы, в частности, о ликвидации стратегической бомбардировочной авиации, резке на металлолом крупных кораблей ВМФ (мы, мол, врага теперь ракетами достанем!) наделали много вреда Вооруженным Силам страны. Их последствия аукались нам вплоть до 80-х годов. Но надо признать, что для становления ЗРВ позиция первого секретаря сыграла всё-таки положительную роль.

В 1956 году Научно-исследовательский зенитный артиллерийский институт преобразуется в НИИ-2 ПВО, а в следующем 1957 году передислоцируется в Калинин. Таким образом, Николай Никитович после многолетней отлучки снова оказался на родной земле. Большинство «евпаторийцев» были понижены в должности, только заместитель начальника института Вадим Николаевич Журавлёв удержался в должности начальника отдела, да ещё два начальника отделов — лауреат Сталинской премии Павел Владимирович Порожняков и Николай Никитович Федотенков стали начальниками отделений. На руководящие должности на новом месте набирали извне.

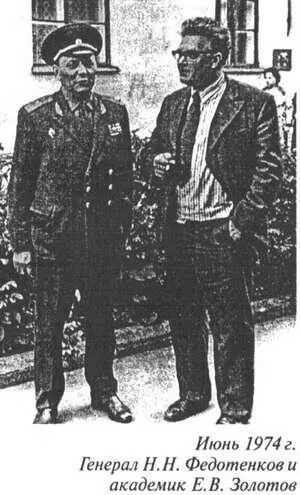

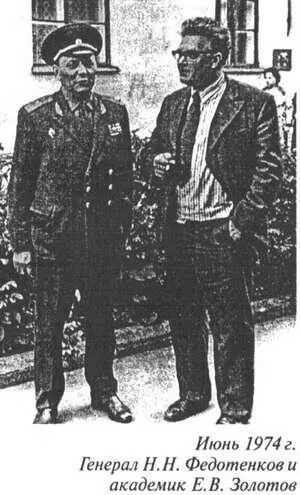

Вскоре Николай Федотенков назначается заместителем, затем начальником зенитно-ракетного управления института, получает первым из научных сотрудников звание «генерал-майор», становится одним из первых докторов наук. С самого начального периода жизни института в Калинине заместителем Н.Н. Федотенкова был замечательный учёный-математик Евгений Васильевич Золотов, защитивший докторскую диссертацию в 1962 году. Успехи коллектива в значительной степени определялись эффективным руководством этих талантливых людей, ставших видными учёными. Сегодня их уже нет в живых, но память о них жива как об основателях калининской, теперь тверской, научной школы развития ЗРВ.

Все, кто работал вместе с «Федотом», — так, невзирая на высокий чин и звание, с любовной фамильярностью он прозывался в коридорах и курилках, в разговорах без начальства, — вспоминали его как умнейшего, добрейшего, внимательного и корректного человека. «...Он был по-крестьянски мудр, прост, доступен в любое время суток, — вспоминает Иван Титович Зюзьков, которого ещё в 1953 году в Евпатории принимал на службу подполковник Федотенков. — С ним очень легко было работать и выполнять любые его задания. Его мудрость и огромный опыт, приобретённый в годы Великой Отечественной войны, в годы работы в институте позволяли ему подхватывать, развивать и практически внедрять любые новшества и полезные для науки и практики вопросы, направленные на повышение эффективности ЗРВ».

У каждого учёного были свои маленькие причуды. И Федотенков их имел: «Он демонстративно, как мне казалось, отказывался от услуг ЭВМ, отдавая предпочтение старенькой логарифмической линейке... Он полагал, что в доказательстве своих теоретических положений бездушный, хоть и самый умный компьютер ему не подмога. Доставая из рабочего стола линейку, он говорил, как бы споря с невидимым оппонентом: «Эти ЭВМ мне ни к чему. У «Федота» — всё здесь, в голове». Но иногда, — вспоминает его ученик, ныне доктор технических наук Игорь Александрович Приступюк, — Николай Никитович звонил мне, приглашал к себе в кабинет и просил: «Не могут ли твои ребята посчитать на модельке...» И мы считали, хотя хватало и своих задач — отказать «Федоту» было нельзя».

Читать дальше