С чего начать? Что если попытаться выбрать у прежних исследователей (Сейса, Торпа, Сундваля и др.) то ценное, что можно использовать для дальнейшего движения? Это сделать трудно, но в принципе возможно: надо отобрать такие идентификации (отождествления отдельных букв), которые не содержат внутренних противоречий.

А можно действовать и иначе: разработать метод отделения гласных от согласных в буквенном письме и применить его к карийским текстам. Мы получим в этом случае два класса букв — класс гласных и класс согласных. Такая поляризация букв должна нам значительно облегчить дальнейшую работу.

А как можно отделить гласные от согласных, не зная языка, и почему это вообще можно сделать? Дело тут, в общем, простое. Очень многие языки земного шара имеют «структуру СГСГСГ». После согласного в любом слове этого языка стоит гласный, после гласного (если только это не последний звук слова) стоит согласный и т. д. Мы уже говорили о таких языках в разделе о линейном письме. [37] Подробнее см. в книге: В. В. Ш е в о р о ш к и н, Звуковые цепи в языках мира, М, 1969. гл. 2 и 3.

Такая структура речи лучше всего отвечает произносительным возможностям человека. Человек говорит слогами, а не отдельными звуками, и самый удобный слог для него — СГ. Этот слог чаще всего встречается в языках мира. Это, по сути дела, единственный тип слога, встречающийся во всех без исключения языках. Этот слог — самый обычный слог в языке детей (русские дети, еще не научившиеся правильно говорить, произносят пигаю вместо прыгаю, мокие вместо мокрые, павина вместо правильно и т. п.).

Те языки, в которых могут встречаться по два согласных (или гласных) подряд или более сложные однородные сочетания (ССС, ГГГ), все же предпочитают слог СГ всем другим слогам. Взять, например, русский язык, в котором встречаются даже по четыре согласных в начале слов ( встреча, вздрогнуть ), — явление исключительно редкое среди других языков — так даже в русском языке между двумя гласными чаще всего стоит один согласный, а уж между двумя согласными в подавляющем большинстве случаев стоит один гласный. Два гласных подряд в русской речи встречаются редко.

Помня о подобных закономерностях, можно разработать простую методику отделения гласных от согласных, которая будет годиться как для текстов на живых (современных) языках, так и для текстов на мертвых языках, ибо все языки характеризуются регулярным следованием гласных и согласных. Ведь если, например, в языке часто встречаются по два, а то и по три согласных подряд, то и в таких языках все равно согласные встречаются лишь по соседству с гласными. А если часто встречаются скопления согласных, то не встречаются или редко встречаются скопления гласных. Поэтому достаточно выделить один регулярный класс букв (звуков), члены которого не встречаются (или встречаются редко) по соседству друг с другом. Другой класс выделится механически. Какой из двух классов включает в себя гласные, а какой — согласные, узнать нетрудно: разных согласных в системе языка всегда больше, чем разных гласных.

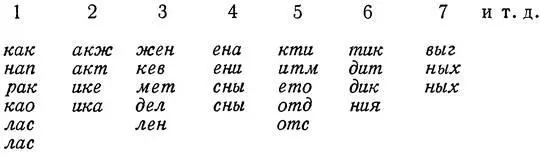

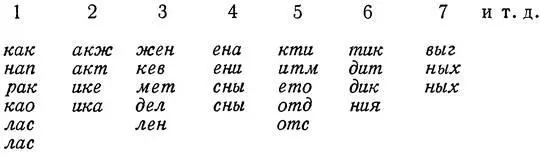

Как же на практике выглядит методика отделения гласных от согласных? Сделайте так: возьмите только что прочитанное вами вопросительное предложение (без учета деления на слова) и составьте на его основе столбцы троек, «организованные» по центральной букве:

Предполагается, что мы не знаем, какие буквы гласные и какие согласные. Ведь такие столбцы составляются совершенно «автоматически», языка тут знать не нужно. Наша цель — выделить столбцы, имеющие сходную структуру, чтобы отделить «класс гласных» от «класса согласных». Посмотрим, какие буквы встречаются «в окрестности» центральной буквы в тройках того или иного столбца по нескольку раз. В 1-м столбце это к, с, л ; во 2-м — а, и; в 3-м — л, н ;в 4-м — е, ы, с ;в 5-м — и, о ; в 6-м — к, т, д ; в 7-м — н, х.

Нетрудно заметить, что выписанные (т. е. наиболее часто встречающиеся) буквы в каждом столбце не те, что центральная. Получаются противопоставления «окрестностных» и центральных букв:

1. а: к, с, л

2. к: а, и

3. е: л, н

4. н: е, ы, с

Читать дальше