Майк и другие... 20 лет спустя

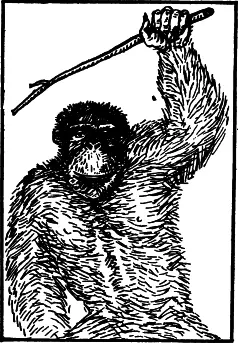

«Сзади раздались шаги: шимпанзе подошел совсем близко, я это почувствовала по его тяжелому дыханию за спиной. Вдруг послышался громкий лай, хруст веток, и что-то больно ударило меня по голове. Приподнявшись, я повернулась лицом к самцу. Он стоял, готовый, казалось, в любую минуту броситься на меня. Но вместо этого он вдруг отвернулся и побрел прочь, то и дело останавливаясь и оглядываясь назад. Самка с детенышами бесшумно сползла с дерева и пошла вслед за ним. Еще несколько секунд — и все вокруг опустело. Я испытывала огромную радость — мне удалось установить контакт с диким шимпанзе!» Совсем недавно этот и другие рассказы молодой исследовательницы Джейн Гудолл (1974) обошли страницы газет и журналов многих стран мира. Чем же вызван такой интерес? И почему не страх, а «огромную радость» испытала исследовательница при нападении на нее зверя?

Дело в том, что до последних лет о жизни шимпанзе и других обезьян в естественных условиях было мало что известно. Одна из главных причин отсутствия сведений — борьба церкви против приматов, т. е. против обезьян.

Приматы, или примасы, в переводе с латинского означают одно и то же — «первые». Так со средних веков титулуют высших служителей церкви — архиепископов, кардиналов и т. п., а с XVIII в. приматами в биологии стали именовать и высший отряд млекопитающих, к которым относятся и обезьяны, и человек. С обезьянами церковники вели ожесточенную борьбу. Само слово «обезьяна» (в Древней Руси «облизяна») происходит от арабского abu zina, что означает «отец блуда». В средневековом своде зоологии «Физиологусе» обезьяна обозначена как «Figura Diaboli». Даже упоминать «живого дьявола» — «отца блуда» считалось страшным грехом. Изучать обезьян было еще опаснее — книги о них просто сжигали, а иногда вместе с... авторами и читателями. Изображения обезьян на картинах заменяли изображением человека или других животных. Смущало внешнее сходство обезьян с человеком.

Позднее Т. Гексли (1864) установил, что человека следует рассматривать как млекопитающее, близкое к обезьянам, особенно к антропоморфным. С тех пор ученые стали детально сравнивать строение организма человека и обезьян. По заключению великого русского ученого И. И. Мечникова (1903), различия между мозгом человека и человекообразных обезьян менее резки, чем различия между мозгом высших и низших обезьян.

И. И. Мечников, ссылаясь на немецкого анатома Видерсгейма, указывал на «пятнадцать органов, представляющих у человека значительный шаг вперед по сравнению с человекообразными обезьянами: нижние конечности, хорошо приспособленные к вертикальному положению тела и к продолжительной ходьбе; развитие в ширину таза и крестца, равно как расширение отверстия малого таза у женщины; изгиб поясничной части позвоночного столба; развитие мускулов задней части и икр; обособление некоторых мускулов лица; нос; некоторые проводящие пути головного и спинного мозга; затылочная лопасть больших полушарий; усиленное развитие коркового слоя больших полушарий и, наконец, значительное обособление мускулов гортани, делающее возможным членораздельную речь... и 17 органов, находящихся в упадке и способных более или менее неполно выполнять свое физиологическое направление (в это число входят упрощение мускулов нижней конечности, 11-я и 12-я пары ребер, пальцы ноги, слепая кишка и т. д.). Кроме того, он насчитал не менее 107 рудиментарных органов, не могущих более выполнять никакой роли (копчиковая кость — остаток хвоста; 13-я пара ребер у взрослого; ушные мускулы, червеобразный отросток и т. д.)».

Сходство анатомического строения человека и человекообразных обезьян свидетельствует об их родственности. Приматы и человек происходят, как известно, от одних предков. Церковь утверждает, что все виды «сотворены» раздельно и ничего родственного между ними нет и быть не может. Человек — «венец творения» — создан, по учению церкви, по образу и подобию самого бога. А тут мерзкая обезьяна. Уничтожить о ней всякое упоминание, чтобы не смущала верующих. Благо она живет в далеких «диких странах» — недоступной Африке и Азии.

И исчезла человекообразная обезьяна из литературы почти на полторы тысячи лет. Сведения древних ученых были забыты, новых данных никто не собирал. Всего 20 лет назад в научных изданиях за рубежом встречались самые нелепые сказки об обезьянах. Забвению помогло и то, что, например, шимпанзе живут в малодоступных джунглях Африки. Они очень осторожны и никого к себе не подпускают. Один из ученых — Г. Ниссен сравнительно недавно пытался наблюдать за шимпанзе. Он провел 2,5 месяца в джунглях Гвинеи, но мало чего увидел, так как обезьяны не позволили ему подойти к ним близко. Не удивительно поэтому, что, когда около 20 лет назад распространились слухи, что молодая англичанка Джейн Гудолл поселилась вместе с матерью в джунглях тропиков и стала наблюдать за жизнью шимпанзе, многие предполагали, что у нее ничего из этого не выйдет. А когда в печати появились сообщения о первых итогах ее наблюдений за обезьянами (Гудолл-Лавик, 1974), то они были подобны разорвавшейся бомбе. На оз. Танганьика хлынула волна корреспондентов и ученых. Японские исследователи (Jtani J. and Suzuki, 1967) тут же организовали в Африке свой центр наблюдений. Фильмы Гудолл-Лавик о шимпанзе обошли весь мир. Показывались они не раз и по нашему телевидению.

Читать дальше