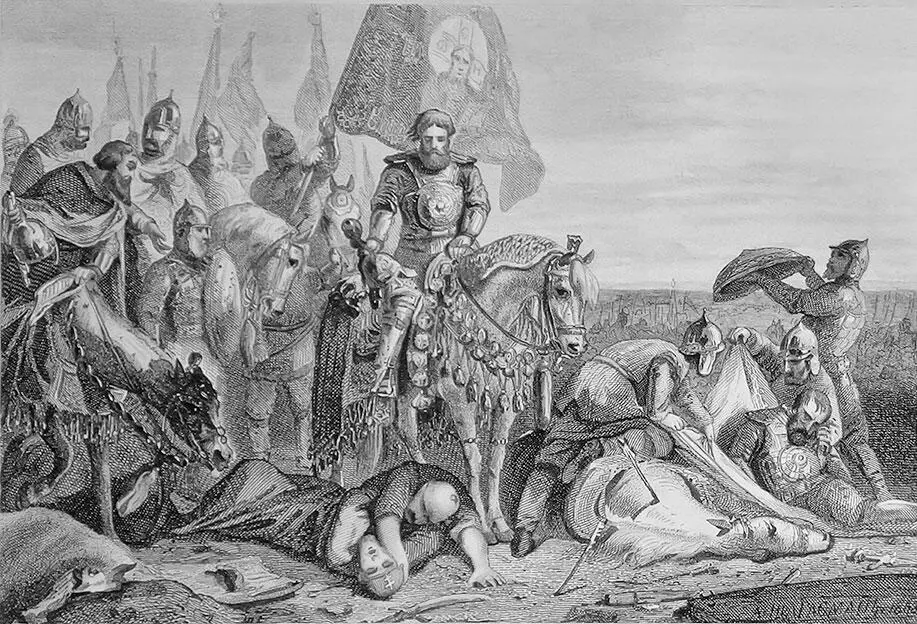

Б. А. Чориков. Дмитрий Донской и Пересвет. Гравюра. XIX век

Сохранились имена некоторых отважных участников сражения на поле Куликовом. Это были упомянутые выше воины-монахи Пересвет и Ослябя, воевода Боброк Волынский, князь Владимир Андреевич Серпуховской, некий Юрка-сапожник, разбойник Фома Кацибей – в общем, представители разных слоев общества бились за Отчизну. Русские войска одержали победу дорогой ценой: большая часть воинов пала на поле боя.

Победа на Куликовом поле стала событием огромного исторического значения. Это поняли и ее современники. Московский князь Дмитрий будет называться после зтого Дмитрием Донским. И хотя через два года хан Тохтамыш сжег и разграбил Москву, тем не менее победа на Куликовом поле дала возможность населению Руси поверить, что, объединившись, врага можно одолеть.

Победе на Куликовом поле посвящены литературные произведения нескольких поколений русских людей. 8 сентября 1380 года стало памятным, священным днем. Это событие завершает первый этап создания единого централизованного русского государства. Как верно отметил Л. Н. Гумилев, «на Куликово поле вышли жители разных княжеств, а вернулись они оттуда жителями единого Московского государства».

Советский историк М. Н. Тихомиров отмечал, что после Куликовской битвы «ханские ярлыки на великое княжение… сделались почти фикцией, а дань, уплачиваемая в Орду, получила характер откупа от грабительских нападений». То, что ярлыки на великое княжение не имели никакого значения, утверждал и Л. Н. Гумилев, правда, не называя точного времени, когда это случилось.

Дмитрий Донской умер на тридцать девятом году жизни. Сохранились различные варианты «Духовной грамоты» князя с его личными печатями. Одна из грамот была составлена им незадолго до смерти – в 1389 году. В документах отразились не только хозяйственные заботы князя – кому что наследовать. Завещание запечатлело новую политическую обстановку в стране. Дмитрий Донской передавал старшему сыну владимирский великокняжеский стол как свою вотчину – о ханском ярлыке на великое княжение даже не упоминалось. Территория владимирских и московских земель представлялась как нечто единое. Определенные имена своим сыновьям Дмитрий дал не случайно. Имя старшего сына – Василий, что с греческого означало «царь». Раньше в княжеских домах на Руси это имя не встречалось. Другого сына Дмитрий назвал Юрием (так звучало на Руси имя Георгий) – в честь Георгия Победоносца. Наследником Дмитрия Донского будет его сын Василий I (1389–1425). В 1384 году, тринадцатилетним мальчиком, он стал заложником в Орде. Это продолжалось до 1388 года. В восемнадцать лет – он великий князь Московский.

Василий довольно успешно продолжил политику своего отца. При нем значительно расширились московские владения. Через три года после начала своего княжения он отправился в Орду и купил у хана Тохтамыша ярлык на княжение в Нижегородском и Муромском уделах, причем нижегородские бояре явно поддерживали Василия I, потому что нуждались в силе московского князя. Вскоре Василий I присоединил и Тарусское княжество. Но вот новгородцы не желали быть зависимыми от Москвы и не хотели платить пошлины великому князю Московскому. Они стремились уничтожить даже церковную зависимость от московского митрополита. Василий подавил сопротивление Новгорода.

При Василии I Русь испытала два нашествия. Первое было совершено под предводительством Тимура (1336–1405) – в Европе его звали Тамерланом. В довольно короткое время из мелкого среднеазиатского правителя он превратился в крупного завоевателя. Империя великих чингиситов была уничтожена.

В Орде Тимура воспринимали как покорителя вселенной. Он разгромил Орду, совершил походы в Персию, Закавказье, Малую Азию, Индию. Там, где проходили его войска, оставались разрушенными города и села, умирали десятки тысяч людей. Мучительной смерти не могли избегнуть ни вражеские воины, ни провинившиеся свои, ни мирные жители – даже женщины и дети. Не зря «Тимур» в переводе на русский язык – «железо». Его называли еще Тимуленк, что означало – «хромой Тимур». Физическое увечье не помешало ему стать удачливым завоевателем и проводить «железную» политику по отношению к покоренным народам. Столицей своей империи он сделал Самарканд.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Кирилл Чекалов - Популярно о популярной литературе. Гастон Леру и массовое чтение во Франции в период «прекрасной эпохи» [litres]](/books/430236/kirill-chekalov-populyarno-o-populyarnoj-literature-thumb.webp)