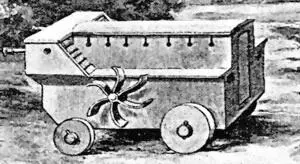

Плавающая боевая повозка, предложенная Августино Рамелли в 1588 г.

В Германии в 1558 г. Хольцшуер изобразил фантастическую «Гуляй-крепость» на четырех больших колесах, вооруженную пушками и снабженную амбразурами для стрелков. В архивах Ламбетского дворца (лондонской резиденции архиепископа Кентерберийского) обнаружили записку шотландского математика Джона Непера от 1596 г. В ней Непер описал свои «секретные изобретения, полезные и необходимые в наши дни для защиты Острова и борьбы с иноземцами, врагами божьей веры и религии». Среди них была и «круглая подвижная колесница, непробиваемая для выстрелов из сдвоенного мушкета и движимая теми, кто находится внутри ее. Ее можно использовать либо в движении — для того чтобы прорвать боевые порядки противника и проделать проход, либо в неподвижном состоянии при отражении атак врага. Она позволяет уничтожить окруженного неприятеля путем стрельбы из аркебуз через маленькие отверстия». Попыток реализовать свои «секретные изобретения» Непер, насколько известно, не предпринимал. Уже в 1741 г. во Франции предложили использовать серпоносные колесницы. Идея вдохновила Вольтера, который в 1768 г. в одном из писем Екатерине II предлагал России «легкую повозку», испытания которой якобы уже прошли во Франции в 1756 г. по приказу военного министра д'Аржансона. Правда, после нескольких сдержанных ответов императрицы Вольтер признал, что «генералам расхотелось продолжать персидскую игру».

Четыре элемента

Возьмем определение «танка» хотя бы из «Военного энциклопедического словаря»: «гусеничная боевая машина высокой проходимости, полностью бронированная, с вооружением для поражения различных целей на поле боя». То есть «танк» как машина складывается из четырех основных элементов — универсального механического двигателя, вездеходного (желательно гусеничного) движителя, броневой защиты и скорострельного оружия. Эти элементы не могли сойтись в одной машине ранее второй половины XIX века. Чтобы убедиться в этом, взглянем на их развитие и формирование.

Период с 60-х годов XVIII века до 80-х годов XIX века считается эпохой промышленного переворота, совершавшегося в разных странах и затронувшего практически все отрасли человеческой деятельности. Основой этого переворота стал переход к машинному способу производства, что в первую очередь потребовало развития тепловых двигателей и металлургии, становления станкостроения. Согласно распространенной ныне «концепции технологических укладов», в этот период выделяются два «уклада»: в первом, продолжавшемся с 1780-х годов до середины XIX века, происходило совершенствование методов получения и обработки чугуна и железа, рос спрос на продукцию машиностроения, расширялась область применения универсального теплового (парового) двигателя; для второго, занявшего практически всю вторую половину XIX века, характерны развитие железнодорожного транспорта, металлургии, станкостроения, рост масштабов производства на основе механизации.

Кстати, преобладание наиболее интересного для темы первых танков третьего «уклада» начинается уже с 1890-х годов и характеризуется, среди прочего, быстрым развитием тяжелого машиностроения, производства и проката стали, неорганической химии (включая химию взрывчатых веществ), специализацией тепловых двигателей, ростом тяжелых вооружений, укрупнением промышленных концернов. Промышленная революция потребовала укрепления связей науки и технологий. На протяжении XIX века ряд ученых и инженеров внесли существенный вклад в формирование основ теории машин и механизмов и других отраслей машиноведения, среди них Л. Пуансо, С.Д. Пуассон, М. Прони, Ж. Понселе, Г. Монж, Р. Виллис, Ф. Рело, П.Л. Чебышев, И.А. Вышнеградский, Л.В. Ассур, Н.Е. Жуковский, Н.П. Петров, Х.И. Гохман и др. Стоит отметить громадное значение для дальнейшего развития техники быстрого становления с середины XIX века национальных инженерных школ. В последней трети XIX века в различных странах возникают высшие технические учебные заведения, в то же время начинают формироваться действующие на постоянной основе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро. На основе металлургических и машиностроительных предприятий к началу XX века формируются крупные концерны по производству вооружений — достаточно вспомнить «Армстронг» и «Виккерс» в Великобритании, «Шнейдер — Ле Крезо» во Франции, «Крупп» в Германии. Но только Первая мировая война сделала очевидным для всех, что «один лишний металлургический или пушечный завод имеет с точки зрения «национальной обороны» больше значения для страны, чем целый армейский корпус». В то же время в управлениях военных министерств уже действовали постоянные «технические», «артиллерийско-технические», «артиллерийские» комитеты или комиссии. Но вернемся к нашим «четырем элементам».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу