На следующий день после убийства князя горожане Боголюбова, мастера дворцовых мастерских и даже крестьяне окрестных сел подняли восстание против княжеской администрации: дома посадников и тиунов были разграблены, а сами княжеские управители, включая "детских" и мечников, были убиты. Восстание охватило и Владимир.

В чем были плюсы и минусы княжения Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского?

Несомненно, положительным было широкое строительство городов, которые являлись не только крепостями, но и средоточием ремесла и торговли, важными экономическими и культурными центрами феодального государства. Князь, временно сидевший на уделе, готовый в любой момент скакать в другие земли, не мог заниматься строительством городов. Юрий же и Андрей (продолжая политику Мономаха) связали свои основные интересы с Ростово-Суздальской землей, и это было объективно положительным.

В новые города и новоосвоенные земли начался, как говорят некоторые источники, приток колонистов, и боярство одобряло такую политику Юрия в 1140-е годы, в период относительной гармонии княжеских и боярских интересов.

Строительство городов, с одной стороны, было результатом развития производительных сил, а с другой – могучим фактором дальнейшего роста их, получавшего новую расширенную базу.

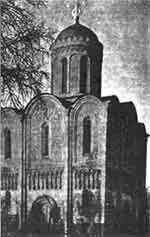

Дмитровский собор во Владимире. Конец XII в. Белокаменные стены покрыты тонкой резьбой

Рост производительных сил не замедлил сказаться и на развитии культуры. Сохранившиеся до наших дней постройки эпохи Андрея Боголюбского свидетельствуют о глубоком понимании русскими архитекторами задач своего искусства. Тонкий и глубокий математический анализ пропорций, умение предусмотреть оптические искажения будущего здания, тщательная продуманность деталей, подчеркивающих гармоничность целого, – эти качества зодчих Андрея Боголюбского являются результатом общего высокого развития культуры. Церковь Покрова на Нерли, комплекс Боголюбского замка, воскрешенные советским исследователем Н. Н. Ворониным, Золотые Ворота Владимира – все это немеркнующие произведения искусства, позволившие летописцу сравнивать Андрея с библейским царем Соломоном, а нам постигать изумительную красоту русского зодчества накануне создания "Слова о полку Игореве". При дворе Андрея Боголюбского развивалась и литературная деятельность; Андрей сам был писателем. Сохранились отрывки летописания княжения Андрея.

Положительной следует считать в деятельности Юрия и Андрея и ту централизацию власти, которая шла за счет ущемления интересов князей-родичей и бояр. В обычное, мирное время это могло, по всей вероятности, оставаться в разумных пределах, когда власть великого князя сдерживала центробежные силы и направляла их по какому-то единому руслу.

Минусами "самовластия" в рамках княжества-королевства были конфликты, рождавшиеся из роста княжеского домена за счет боярских вотчин, и дробление княжества на уделы, выделяемые сыновьям князя. Оно приводило к расчленению такого веками сложившегося организма, как "земля" или "княжение" XII века, восходящего, как мы видели, к древним племенным союзам VI-VIII веков. Разрушать, расчленять то, чего смогло достигнуть еще родоплеменное общество, было крайне нерационально.

Впрочем, к Андрею этот упрек неприменим – он не делил своего княжества между детьми; двое его сыновей умерли еще при нем, а единственный сын, переживший отца, – Георгий Андреевич, ставший впоследствии царем Грузии, – не принимался в расчет при династических переделах Владимирского (по старой боярской терминологии, Ростово-Суздальского) княжества. Опасность такого дробления сказалась позднее, когда "Большое Гнездо" князя Всеволода захотело распространиться по всем городам Северо-Восточной Руси.

Отрицательной стороной деятельности Андрея Боголюбского было, конечно, его стремление к Киеву, к "Русской земле", то есть к лесостепной части Приднепровья. Это стремление никак не было связано с повседневными интересами суздальского боярства; это были личные честолюбивые замыслы Андрея, внука Мономаха.

Экономика южнорусского боярства и князей за 200 лет борьбы с печенегами и половцами приспособилась к нуждам постоянной обороны, постоянной готовности к сидению в осаде и походам. С этим, возможно, было связано широкое развитие закупничества (при содержании закупов внутри укрепленных боярских дворов), возрастание применения холопского труда в XII веке, позволявшего быстро создавать необходимые в таких условиях запасы продовольствия, и создания своеобразных "крестьянских городов", прообраза военных поселений вроде пограничного Изяславля на Горыни. Главная тяжесть постоянной военной службы на юге была к этому времени переложена на многотысячный заслон берендейской конницы в Поросье.

Читать дальше