«Слова принадлежат веку, а мысли векам» (Н. Карамзин)

В битвах, где задействованы все достижения, таланты и умы человечества, одни побеждают, поднимаясь по лестнице богов к Олимпу, другие проигрывают – и становятся тенью исторического Аида, или аутсайдерами. Побеждают в итоге далеко не все. В мировой истории, как и в жизни людей, самые энергичные этносы и пишут главные страницы великой Книги Бытия.

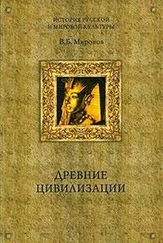

Начальный период общественных отношений на Руси VII–VIII вв. укладывается в рамки «военной демократии», ему присущи: всеобщее вооружение населения, особая роль народного собрания как высшего органа власти, все мужчины племенного союза имели право голоса при решении важнейших вопросов. По мере разложения родоплеменных отношений к VIII в. стали возникать и племенные союзы, соединившиеся в союз союзов, куда входило порядка 14 племен. Они составили территориальный союз, получивший в IX в. название «Русская земля» (впервые встречается в Игоревом договоре 945 г.). Киев и Новгород, как два крупнейших тогда политических центра древних славян, объединились в 882 г. в Древнерусское государство под властью Киева. Историки определяют государственный строй Киевской Руси как тип раннефеодальной монархии. С первых шагов обитатели Древнерусского государства проявили тягу к земле и воле. Вместе с тем предков наших отличал воинственный характер. Н. Карамзин, про которого Пушкин сказал, что он «есть первый наш историк и последний летописец», и что нет «ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно развиты Карамзиным», весьма точно назвал Русь «государством, основанным на завоеваниях». Это так…

При первом же взгляде на него уже очевидны большой «вес» и «размеры» появившегося на свет младенца. Перед нами настоящий богатырь! «В самый первый век бытия своего Россия превосходила об-ширностию едва ли не все тогдашние Государства Европейские. Завоевания Оле-говы, Святославовы, Владимировы распространили ее владения от Новгорода и Киева к Западу до моря Бальтийского, Двины, Буга и гор Карпатских, а к Югу до порогов Днепровских и Киммерийского Боспора; к Северу и Востоку граничила она с Финляндиею и с Чудскими народами, обитателями нынешних Губерний Архангельской, Вологодской, Вятской, также с Мордвою и с Казанскими Болгарами, за коими, к морю Каспийскому, жили Хвалисы, их единоверцы и единоплеменники». Однако же Земля наша не могла родиться, словно дитя, в час урочный, и процесс затянулся на столетия.

В.М. Васнецов. Три богатыря. 1898

По сути дела, перед нами многоплеменной союз. Такое государство должно было иметь мощные организационно-властные скрепы. Во-первых, к этому его обязывали огромные территории. Во-вторых, это пестрота племенных союзов, составивших в будущем союз союзов. В-третьих, та особенная форма распространения «русской государственной области» (т. е. колонизация), которая и станет важным фактором строительства России. Сложным было и положение общины и рода. Свободолюбивый дух славян требовал сохранения собственного правления, хотя тут были и издержки. Когда племена «начали сами у себя владеть», то «восстал род на род», не стало у них правды. Князья и бояре решили передать часть своих полномочий великому князю в Киеве, призвав его на трон. Княжеские правления приобретают династический характер. Хотя управительная власть князя была единоличной, верховная власть принадлежала всему роду, или народу. Как следствие – борьба аристократических, демократических и монархических начал (причем борьба перманентная). Было бы ошибкой воспринимать Древнюю Русь единственно как оплот деспотической власти князей. Конечно, это не так. Однако нет тут и слишком разноголосой вольницы. В XI–XII вв., как отмечают историки, на всем пространстве русского мира обычным явлением было принятие народом угодного князя, как и изгнание неугодных («Поезжайте к нам княжить, а иных мы не хо чем»). Речь шла о наиважнейшем «праве народа» (населения страны) на выбор правителя как в центре, так и на местах. Все ветви власти (исполнительная и законодательная) выбирались с учетом этой воли народа. Так, большие войны, требовавшие крупных жертв, усилий всего ополчения, требовали и вечевых решений («Сотвори-ши вече на торговищи»). Как отмечают историки: «Приведенные факты в достаточной мере рисуют нам силу и активность народных собраний в Древней Руси. Решения (русского) веча в теории должны были быть единодушными и единогласными – народ выносил тот или иной приговор или решение «едиными усты». В действительности это «единение всех» означало соглашение подавляющего большинства, которое порой заставляло «молчать разномыслящих». Если же меньшинство слишком уж упорствовали, его поколачивали, бросали в воду и т. д. Важно запомнить и подчеркнуть главное. Нам издавна присуще управление страной на основе учета прежде всего интересов и мнения большинства, а вовсе не меньшинства. Речь идет о важнейшем принципе русской демократии, хотя часто именно правящее меньшинство определяло ход событий. В споре большинства и меньшинства на Руси решались все острые, ключевые вопросы социального и государственного развития. Конечно, это может сказать о себе в той или иной степени любой народ. И все же, даже беглым взглядом пробежав по страницам русской истории, мы видим: редко какой народ формировался под влиянием учета интересов столь многих этносов, языков, вер и культур. В давнюю пору, когда складывалась российская государственность, возникла и «загадка русской души», над коей по сей день ломают голову.

Читать дальше