Остатки былого величия на дне морском

Много теорий предлагается для разгадки истории рождения и гибели Атлантиды и иных древнейших цивилизаций. Верить всему на слово мы не обязаны. Аристотель говорил, имея в виду Платона, что «тот, кто Атлантиду выдумал, тот и отправил ее на морское дно». Нас больше интересуют проблемы современного мироустройства, чтобы оно не исчезло «в один день и одну бедственную ночь». Для этого нужно понять, почему случались крупнейшие битвы цивилизаций, что вовлекало народ в войны. Если вся история – «летопись бессмысленных войн, составляющих смысл истории», то не пора ли разобраться и понять, где рождаются войны, кто несет ответственность за гибель людей? Неужели великие вселенские решения, что становятся «законом жизни народов на целые века», нельзя принимать за столом переговоров, а не на поле битвы?! Если это так, будущее не сулит нам ничего хорошего, ибо война может похоронить цивилизацию надежнее, чем Атлантиду.

Сколько помнил себя человек, он воевал. Мифы полны упоминаний о кровопролитных битвах. Миф о единоборстве Гора и Сета отражает многолетнюю борьбу за господство в Египте. Вспомним гомеровские строки из «Илиады», когда цари, Зевса питомцы, бросились строить толпы, готовя их к битве, призывая на помощь богиню победы Палладу, что «возбуждала мужей», понуждая каждого «без устали вновь воевать и сражаться». Поэтизация, прославление войн присущи не только древности, но и новому, и новейшему времени. Мы в том убедимся не раз. Тогда где же хваленая мудрость мира? Борьба, битва прочно вошли в практику ойкумены. Не случайно Сенека говорил с жестом легионера: «Vivere militare est!» («Жить – значит сражаться!») У евреев считалось необходимым в поколении воспитать то, что называли Neftali, позволяющее заявлять с гордостью: «Я сражался в моих сражениях» (Ортега-и-Гасет).

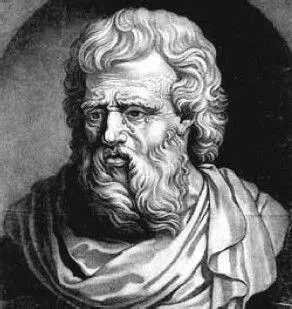

Гераклит (554–483 гг. до н. э.)

Еще древнегреческий философ Гераклит Эфесский сформулировал идею неизбежности войны как средства решения мировых конфликтов и противоречий. Ему принадлежат слова: «Война есть отец всего и мать всего; одним она определила быть богами, другим – людьми; одних она сделала рабами, других – свободными… Следует знать, что война всеобща (!), и правда – борьба, и что все происходит через борьбу и по необходимости». Он же соединил в неразрывную цепь всеуничтожающий огонь и золото. «Все обменивается на огонь и огонь – на все подобно тому, как золото (обменивается) на товары, а товары – на золото». Если продолжить его мысль, то деньги – это товар, товар – золото, а война – это тот инструмент, с помощью которого победитель и получает «все золото мира».

Войны всегда привлекали внимание античных историков. Лукиан (II в.), Герцен называл его «Вольтером эпохи», в произведении «Как следует писать историю» говорил: «Ничто так не побуждает к написанию истории, как войны». Говоря о войне римлян с «варварами» (о Парфянской войне Рима и поражениях в Армении), он восклицает: «.с тех пор, как начались теперешние события. нет человека, который не писал бы истории; больше того, все у нас стали Фукидидами, Геродотами и Ксенофонтами, так что, по-видимому, верно было сказано, что «война – мать всего», если одним махом произвела столько историков». Интерес к войнам и причинам зарождения конфликтов перейдет в новую и новейшую эпоху. Видный английский материалист Т. Гоббс в «Левиафане» так объяснил причины постоянных конфликтов и войн, что раздирают человечество. Человечество, если иметь в виду страны, народы, группы людей и отдельные личности, в ходе обустройства жизни и своего развития обрело определенные знания, умения, навыки, некоторую собственность и средства к существованию. Однако людям присуща некая неудовлетворенность своим положением. Так, если взять способности людей, то даже при очевидных различиях все же многие считают себя скорее равными, чем неравными. При этом никто не жалуется на недостаток ума, все горюют по поводу нехватки богатств и собственности. Понятно, что тем самым создается идеальная почва для конфликта интересов, особенно с учетом того, что большая часть людей выражают недовольство своим уровнем жизни, и тому есть причины, причем порой обоснованные и весомые. При таком состоянии дел одних толкает к войне и конфликту неудовлетворенность положением, других преследует страх того, что имеющееся у них могут отнять другие (т. е. «придут другие люди и соединенными силами отнимут его владение и лишат его не только плодов его труда, но также жизни и свободы»). Собственники и страны, особенно богатые (в том числе природными ресурсами), те, кому есть, что терять, ощущают наличие такой опасности и в цивилизованном обществе.

Читать дальше