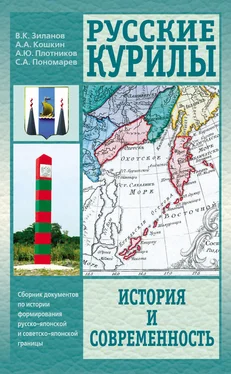

Однако и в середине девятнадцатого столетия у России сохранялось достаточно прав и оснований претендовать на часть южных Курил, что и было подтверждено русским послом Е. В. Путятиным во время переговоров с японцами в 1853–1854 гг.

К сожалению, сложная обстановка, в котором оказалось посольство Путятина (начало Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг. с Россией коалиции стран в составе Великобритании, Франции и Турции и угроза захвата в этой связи посольства англо-французской эскадрой) и необходимость в этих условиях скорейшего заключения русско-японского договора не дали Путятину возможность до конца отстоять право России на южные Курилы – право, которое японские представители были вынуждены признать в ходе переговоров.

В результате в подписанном 25 января (7 февраля) 1855 г. в г. Симода русско-японском Трактате о торговле и границах, установившем официальные дипломатические отношения между двумя странами, граница на Курильских островах была проведена между островами Уруп и Итуруп. При этом остров Сахалин остался неразграниченным владением России и Японии, хотя последняя располагала поселениями только на самом юге острова, но тем не менее предъявляла претензии почти на всю его южную половину.

Правами на большую часть острова, бесспорно, обладала Россия, что было также признано японскими представителями.

О Сахалине следует сказать особо. Остров еще в XVII столетии был открыт и исследован русскими землепроходцами и с самого начала рассматривался русским правительством как важнейший стратегический пункт, служивший ключом к Амуру и всему Дальнему Востоку в целом. Однако неудачный для нас Нерчинский договор с Китаем в 1689 г. вынудил Россию уйти из районов среднего и нижнего течения Амура, которые уже активно осваивались русскими поселенцами, и надолго закрыл прямой и удобный путь к Сахалину (путь по морю из Камчатки, а позднее через Охотск, был далек и рискован). Приступить к активному освоению острова Россия смогла в первой половине XIX столетия, когда в ходе экспедиций Крузенштерна (1805), Хвостова и Давыдова (1806–1807) и особенно Невельского 1840-х – начала 1850-х гг., Сахалин был подробно исследован, на нем были созданы военные посты и поселения, и начата разработка угольных месторождений. Однако к этому времени на юге Сахалина, в заливе Анива, создали свои поселения и японцы.

Японские поселения были немногочисленные и в основном временные (сезонные) и занимали весьма ограниченную часть побережья Анивы; глубинную часть острова, в особенности его среднюю и северную часть японцы совершенно не знали, что они сами признали во время переговоров с Путятиным. Тем не менее Япония предъявляла претензии, как отмечалось, почти на всю южную половину Сахалина, с чем Путятин категорически не согласился.

В создавшейся ситуации он поэтому пошел на то, чтобы остров остался неразделенным, что и было зафиксировано в Симодском трактате 1855 г.

Подобное неопределенное положение, однако, не могло сохраняться долго, и потому в 60-х и 70-х гг. позапрошлого столетия была проведена серия русско-японских переговоров для решения «Сахалинского вопроса». Учитывая все возрастающее для России значение острова (особенно после заключения в 1858–1860 гг. с Китаем серии пограничных соглашений, в результате которых средний и нижний Амур отошел к России), русское правительство пошло на уступку Японии (уступку неоправданно большую и необоснованную) оставшихся Курильских островов от Урупа до Шумшу в обмен на отказ Японии от своих претензий на Сахалин, который таким образом полностью перешел к России, став русским владением.

Это было закреплено в подписанном в Петербурге русско-японском Трактате от 25 апреля (7 мая) 1875 г.

В соответствии с заключенным между Россией и Японией 27 мая (8 июня) 1895 г. Трактатом о торговле и мореплавании (вступившем в силу в 1899 г.), Симодский трактат 1855 г. утратил свою силу, но одновременно была подтверждена действенность Трактата 1875 г.

Следующее изменение русско-японской границы связано с развязанной Японией русско-японской войной 1904–1905 гг., в результате которой у России была отторгнута южная часть Сахалина южнее 50-й параллели, что было зафиксировано в Портсмутском мирном договоре от 23 августа (5 сентября) 1905 г.

По инициативе Японии в Портсмутский договор было внесено условие об аннуляции всех предыдущих русско-японских договоров и соглашений, в т. ч. Трактата 1895 г., а вместе с ним, следовательно, и Трактата 1875 г.(который с 1895 г., напомним, оставался единственным договором, определявшим линию прохождения русско-японской границы), что было специально оговорено в тексте самого договора ( с т. 12) и в Приложении к договору № 10.

Читать дальше

![Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/411280/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons-thumb.webp)