Монумент Кавалергардам и Конной гвардии. Памятник 1812 г. Установлен в год 100-летия Бородинской битвы

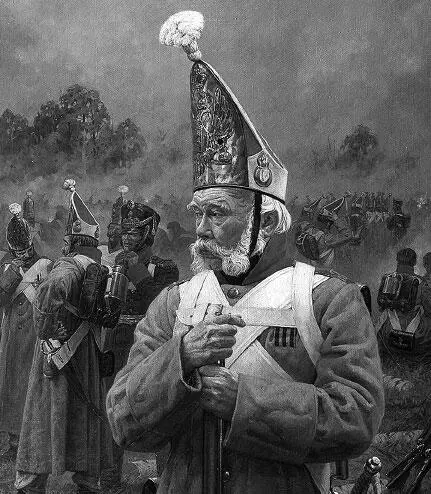

«Ветеран». Худ. А. Ю. Аверьянов

Своеобразный компромисс в оценках войны 1812 года и Бородинского сражения был достигнут по случаю 100-летия их памятных дат. В 1912 г. на Бородинском поле были воздвигнуты десятки новых монументов. Они появились в местах, где 26 августа (7 сентября) 1812 г. располагались части русской армии, а также ставки М. И. Кутузова и Наполеона. Были реконструированы и некоторые прежние укрепления. 100-летний юбилей Бородинского сражения проходил под знаком военно-политического союза России и Франции. В канун Первой мировой войны стороны проявляли заинтересованность в дальнейшем сближении. Основой общего взгляда на войну столетней давности стало признание русских и французских героев того времени «братьями по славе», как это и предлагал бывший адъютант Наполеона – французский бригадный генерал граф Ф.-П. де Сегюр, ставший впоследствии прославленным писателем-мемуаристом. [3] См. об этом: Ивченко Л. Не братья по славе? Историография 1812 года: нынешнее состояние // Родина. – 2012. – № 6. – С. 16

Очевидцы и участники войны 1812 г. Их разыскали к празднованию юбилея в 1912 г. Справа налево: А. Винтанюк, 122 года; П. Лаптев, 118 лет; С. Жук, 110 лет; Г. Громов, 112 лет; М. Пятаченков, 120 лет; старушка 107 лет, очевидица Отечественной войны

… Закончился XX век, наступил XXI-й. Немало великих идей и заблуждений прошлого кануло в Лету. Но в России осталась память о великой войне 1812 г., которую и через 200 лет по-прежнему принято называть Отечественной, по словам современного историка В. М. Безотосного, «несмотря на все потуги скептиков». [4] Безотосный В. А была ли война Отечественной? // Там же. – С. 8.

Впрочем, о некоторых «скептиках» следует сказать особо. Их девизом вполне могут стать известные суждения персонажа из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» – Смердякова: «Я всю Россию ненавижу (…) В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого (…), и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с». [5] Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. – М., 1973. – С. 249.

Самые смелые из «скептиков», наподобие «национал-демократа» Алексея Широпаева, решились прямо солидаризироваться со Смердяковым. Широпаев пишет: «Между тем, мысль Смердякова по своей сути очень неглупа. «Совсем даже были бы другие порядки…» – а почему бы и нет? Взять хотя бы знаменитый «Кодекс Наполеона». Он сметал остатки феодализма и утверждал равенство всех перед законом, главенство права и принцип частной собственности. «Кодекс Наполеона» оказал огромное влияние на дальнейшее правовое становление всей Европы (…) Спрашивается, кому у нас была нужна война с Наполеоном и ее развесистое патриотическое оформление? Ответ очевиден: клану крепостников, живших за счет продажи хлеба в Англию, которая взамен поставляла в отсталую Россию промышленные товары (…) Война с Наполеоном была нужна нашим феодалам-крепостникам; они же разрабатывали ширпотребовскую мифологию этой войны в духе квасного патриотизма, именуя Наполеона «антихристом» (…) Смердяков – вот самый интересный и непонятый брат Карамазов. И самый умный, самый глубокий, в чем-то наиболее близкий к народу. Он наиболее смело и интересно заявил тему о России. Независимо от воли автора, он взломал лед ментальных табу. Одной своей фразой он вышел за пределы сусальной «русскости», «православия», «родины», России. Он освободился от России как фетиша, взглянув на нее с точки зрения здравого смысла и нормальных человеческих интересов». [6] Широпаев А. Самый умный из братьев // http://shiropaev.livejournal.com/141052.html [25 октября 2012 г.]

Очевидно, что применение термина «смердяковщина» к философствованиям «скептика» Широпаева нисколько не оскорбит его самолюбие. Скорее, наоборот, польстит ему.

Еще одним таким «скептиком» – разоблачителем самой «мифологизированной войны в русской истории», «так называемой Отечественной», и выводителем «белых пятен» войны России с Наполеоном можно, среди прочих, по праву назвать т. н. «беларуского историка» М. Голденкова. [7] См., например, кн.: Голденков М. Наполеон и Кутузов: неизвестная война 1812 г. – Минск, 2011.

Вполне ожидаемым образом развенчав «миф» о войне 1812 г. и переименовав ее из «Отечественной» в «просто русско-французскую войну или войну с Наполеоном», Голденков подчеркнул, что эта война «оккупантов» из «Московии» с французским императором, тем более, не может считаться «Отечественной» в Беларуси. Автор рассматривает войну 1812 г. как цепь военных побед Наполеона над русскими войсками, состоявшими под началом бездарного командования. Не было исключением и Бородинское сражение, в котором главным свидетельством победы Наполеона служат, по мнению Голденкова, соотношение сил перед битвой и цифры потерь сторон. При этом, не утруждая себя анализом противоречивых сведений, автор утверждает, что 135-тыс. французская армия, атаковавшая численно превосходящие ее русские силы – 150 тыс. человек, потеряла «максимум 35.000», а русские – «до 75.000 убитыми, пленными и ранеными, оставленными в Москве». Согласно этой версии, в Москву вошла 100-тысячная армия Наполеона, а покинули город 70-тыс. «силы Голенищева». [8] Там же. – С. 154–175.

Правда, даже «беларусский историк» не стал оспаривать факт проигрыша Наполеоном войны 1812 г., хотя и снабдил это вынужденное признание веской оговоркой: «Наполеон проиграл не в конкретных битвах, где неизменно демонстрировал умение побеждать, а в самой войне, и прежде всего потому, что не смог проглотить кусок, который надкусил». [9] Там же. – С. 231.

Наконец, достойна восхищения скромность Голденкова, назвавшего свою книгу «изданием для досуга».

Читать дальше