Подбежавшие члены царской свиты, увидели ужасную картину. Наследник Николай стоял посреди улицы без шляпы, держась правою рукой за голову, из которой обильно текла кровь. На правой стороне высоко над ухом была довольно глубокая рана. Лицо, шея и руки были выпачканы кровью, платье тоже. Сам же цесаревич был внешне спокоен и, сохраняя присутствие духа, успокаивал всех, говоря, что он особенного ничего не чувствует и что рана пустяшная. Тогда же он сказал принцу Арисугаве: «Прошу Вас ни минуты не думайте, что это происшествие может испортить хорошее впечатление, произведённое на меня радушным приёмом, встреченным мною всюду в Японии» 15 15 Толмачёв Е. П. Александр III и его время. – М.: ТЕРРА, 2007. С. 487.

.

Николай немедленно был доставлен в ближайший дом, где ему подготовили постель. Однако ложиться он наотрез отказался, а после перевязки сел у входа и с наслаждением закурил.

Согласно медицинскому заключению, составленному в тот же день, наследник имел следующие повреждения: затылочно-теменную рану линейной формы длиной 9 сантиметров с разошедшимися краями, проникающую через всю толщу кожи до кости и находящуюся в области правой теменной кости; лобно-теменную рану длиной 10 сантиметров выше первой на 6 сантиметров, идущую почти параллельно ей и проникающую через всю кожу до кости; поверхностную поперечную рану длиной около 4 миллиметров на правой ушной раковине; поверхностную поперечную рану длиной около 1 сантиметра на тыле кисти правой руки, между указательным и большим пальцами. Во время обработки лобно-теменной раны был извлечён осколок кости клиновидной формы длиной около двух с половиной сантиметров 16 16 Никитин С. А. Японский городовой (http://www.searchfoundationinc.org/).

.

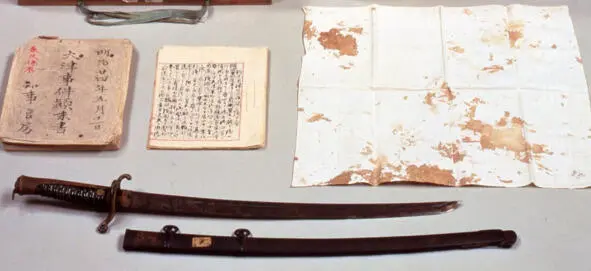

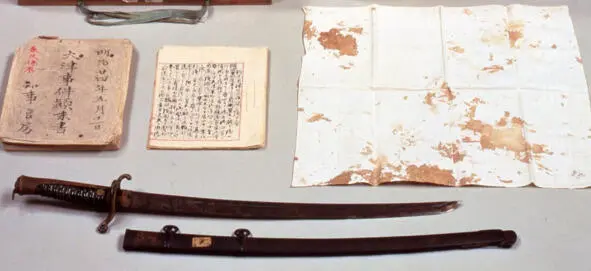

Сабля самурая Цуду Сандзо и окровавленный платок наследника Николая. Музей города Оцу префектуры Сига («Сигакенрицу Бивако бункакан»)

После проведённого обследования, стала понятна и наиболее вероятная последовательность причинения цесаревичу ран. Первым ударом сабли была образована «лобно-теменная» рана, и цесаревич рефлекторно закрыл её кистью правой руки. В результате второго удара одномоментно на одной линии образовались три раны: затылочно-теменная, на краю правой ушной раковины и тыле правой кисти между указательным и большим пальцами.

По окончании перевязки Николай снова сел в коляску и в сопровождении других принцев, свиты и построенных для его охраны солдат добрался до губернаторского дома, где ему сделали новую перевязку. После этого цесаревич был доставлен в Киото, где ему врачами российской эскадры были наложены швы.

Хотя полученные Николаем раны оказались не столь тяжёлыми, программа пребывания в Японии была нарушена. В начале мая 1891 года Николай вернулся на фрегат «Память Азова», где 6 (18) мая отпраздновал свой 23-й день рождения.

Требований о компенсации со стороны Российской империи за инцидент в Оцу предъявлено не было. Забегая вперёд, стоит сказать, что после этого покушения, царя Николая Второго часто мучили головные боли; ежегодно 29 апреля (11 мая) он заказывал молебны «во здравие» и благодарил в молитвах принца Георга за своё чудесное спасение. Годы спустя именно травмой головы политические противники Николая объясняли его недостатки как лидера государства. Впрочем, покушение в Оцу оставило и другой след. Выражение «японский городовой» отлично прижилось в русской речи как досадное восклицание на внезапно возникшее происшествие.

В день отплытия из порта Кобе 7 мая 1891 года, Николай записал в свой дневник последнее впечатление о Японии: «Настал последний день нашей стоянки в японских водах; странно сказать, что не без грусти оставляю эту любопытную страну, в которой мне всё нравилось с самого начала, так что даже происшествие 29-го апреля не оставило после себя и следа горечи или неприятного чувства» 17 17 ГА (Государственный архив) РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 225. Л. 205.

.

11 мая наследник прибыл во Владивосток. Здесь начинается осуществление главной государственной задачи путешествия, связанной с основанием Великой Сибирской железной дороги.

Стоит отметить, что дискуссии о необходимости строительства этого стратегического пути, который связал Дальний Восток и Восточную Сибирь, шли с 1870-х годов. Работало несколько высочайше назначенных комиссий, проводились изыскания различных маршрутов в Сибири, делались экономические расчёты. В конце 1880-х годов это строительство начали активно лоббировать военные. В 1886 году генерал-губернаторы Приамурья и Восточной Сибири выступили с предложением построить ряд участков Сибирской дороги от Томска до Сретенска и участка от Владивостока до поста Буссе (посёлок Буссовка). В июне 1887 года на совещании министров было принято решение приступить к изысканиям Южно-Уссурийского участка дороги. В том же году была отправлена экспедиция для проведения изыскательских работ на участке от станции Буссе на Уссури до Владивостока, которую возглавил инженер путей сообщения Александр Иванович Урсати. Работы велись в сложных климатических условиях. В экспедиции участвовали топографы, инженеры, геологи, которые проводили съёмочные работы и описание местности, собирали данные о климате, местных топливных ресурсах, стройматериалах, а также возможностях земледелия. В течение двух лет изыскания дороги были закончены, и все материалы переданы Министерству путей сообщения. В 1890 году Приамурский генерал-губернатор и командующий войсками Приамурского военного округа Андрей Николаевич Корф направил в Петербург прошение о скорейшем сооружении рельсового пути от Владивостока до Амура. В феврале 1891 года Александр III утвердил решение о строительстве Южно-Уссурийской дороги Владивосток – Никольское (Уссурийск) – Спасское (Спасск-Дальний) – станция Графская (Дальнеречинск).

Читать дальше