На дне печи образовывалась крица (сравните Кришна с санскрита, букв. – «тёмный, чёрный», один из почитаемых богов в индуизме). – комок пористого, тестообразного и сильно загрязнённого железа, которого было затем необходимо подвергнуть многократной горячей проковке. Кричное железо отличалось мягкостью, но уже в древнейшие времена был открыт способ получения более твёрдого металла путём закалки железных изделий или их цементации, то есть прокаливания в костном угле с целью обуглероживания. Горн – печь для выработки железа в сыродутном процессе представляла собой неглубокую яму в земле, к которой с помощью глиняных трубок подводился воздух от мехов, что мы и наблюдаем в древних реконструкциях Аркаима, Квинтаны, Голоринга и других посёлках. Впоследствии эти схемы построения стали считаться священными и их воспроизводили в различных крестообразных вариациях, в том числе в виде свастики, первобытные домницы имели вид цилиндрических сооружений из камней или глины, суженные кверху, отсюда и вид свастики, креста с загнутыми под прямым углом концами. Снизу устраивались каналы, куда вставлялись глиняные трубки-сопла, к ним прикреплялись кожаные меха, с их помощью в печь нагнетался воздух. Эти конструкции напоминали различные виды крестов, которые впоследствии были обожествлены в индуизме, буддизме, христианстве. Крест почитался и в дохристианских культах. Его изображения обнаружены при археологических раскопках в разных районах земного шара, в частности, в Южной Америке, Новой Зеландии. Установлено, что он служил объектом поклонения других народов как символ огня, который первоначально добывался путем трения двух перекрещивающихся палочек, символ солнца и вечной жизни. Уже в древности для того, чтобы уменьшить температуру плавления металлурги стали использовать флюориты (плавиковый шпат, флюориты бывают различные цветом: фиолетовые, жёлтые, зелёные, редко – бесцветные) и могли получать сталь при температуре 1100 – 1200 градусов, вместо 1530—1700 градусов, что позволяло тратить меньше топлива (дерева или угля) при сталеварении, получая очень прочные железные изделия.

Флюориты.

Наиболее значительны следующие кельтские племена: бойи, гельветы, белги, секваны, эдуи и др. К середине 1 в. до н. э. покорены римлянами.

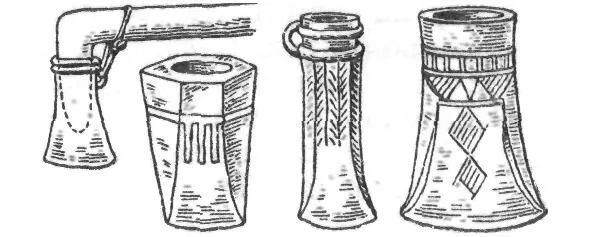

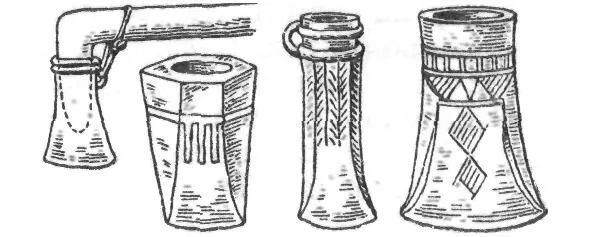

По-латински кельты – Celtae. Возможно, этноним (название народа) связано с бронзовым полым топором с коленчатой рукоятью – кельтом (от позднелат. celtis – долото), особенно распространённым среди кельтских племён во 2—1-м тыс. до н. э. Кельт также древнее рубящее орудие, представляющее собой особый вид топора или тесла; применялся в основном для обработки дерева, а также при земляных работах. Особенность кельта составляет наличие втулки, расположенной перпендикулярно к лезвию, в которую вставлялась коленчатая рукоять. Являлся характерным для бронзового века орудием индоевропейцев и был широко распространён во 2-м и 1-м тысячелетиях до н. э. почти во всех странах Европы. На территории Украины и России особенно много кельтов эпохи поздней бронзы и раннего железа находят в районах низовья Днепра, средней Волги, Прикамья, а также в Сибири – в районе современных Красноярска и Минусинска. Своё происхождение кельт ведёт от долота. Некоторые типы кельтов имели от 1 до 3 небольших ушек, служивших для более прочного скрепления с рукояткой. Нередко кельты орнаментировались.

Различные типы кельтов. Большая советская энциклопедия, т. 20, с. 500

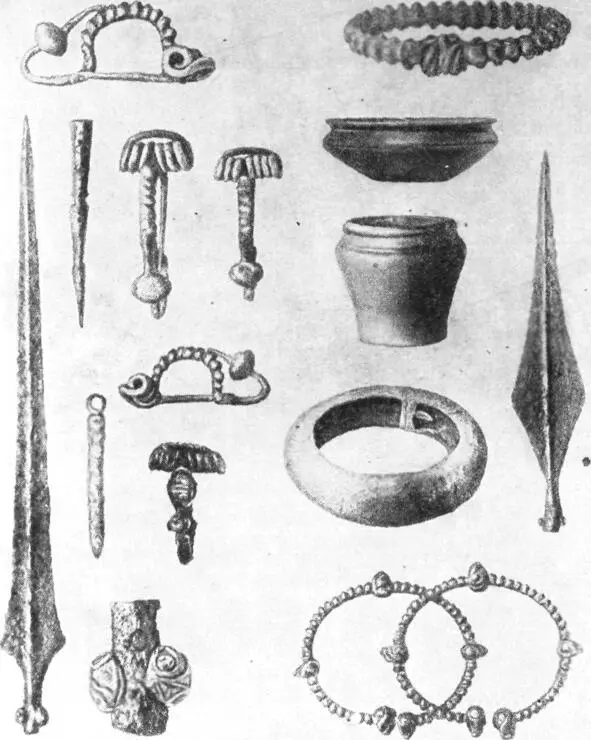

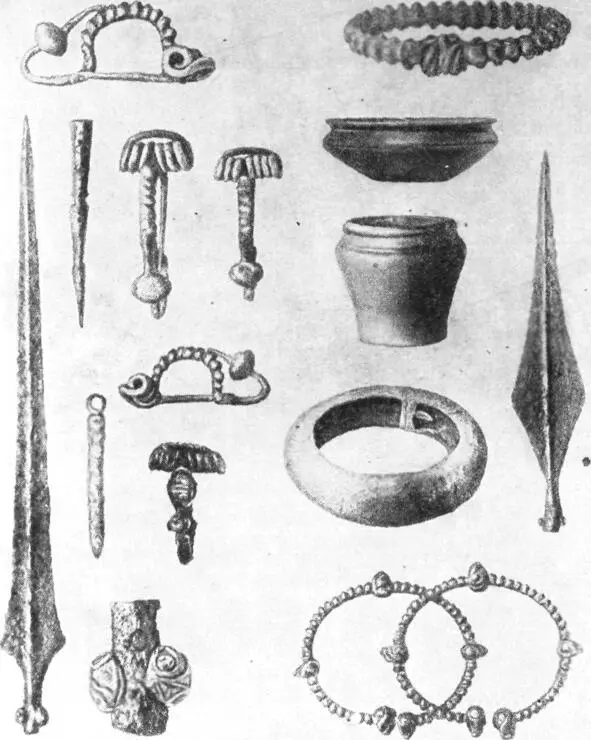

Оружие и предметы домашнего обихода из могильников латенской культуры

(Средняя Моравия). Всемирная история, т. II, с. 137

Римляне также называли некоторые кельтские племена галлами, от лат. gallus – петух, так как многие кельты носили причёски, напоминающие петушиные гребни.

В период перехода от бронзы к железу, это получило название – археологическая гальштатская культура, кельты переживали расцвет патриархата. В это время они расселяются на территории современной Франция и Бельгии, где они смешались с местным населением и образовали ту народность, которую римляне называли галлами, на Британских островах и в северной Испании. Также шло распространение кельтов на территории между реками Рейном и Ульбой. К 5 в. до н. э. культуру раннего железа у кельтов сменяет латенская культура.

Читать дальше