Женская обувь – оригинальные туфли на очень высоких и узких «каблуках» посредине подошвы. Причёска маньчжуров, как у мужчин, так и у женщин отличалась от китайской. Женская причёска – с своеобразными головными украшениями; женские головные уборы – с металлическим каркасом и «крыльями», шапочки с валикообразным верхом; отделка и украшения верхней женской одежды, отличающие её от китайской, сохраняются в известной мере до сих пор. В духовной культуре сохраняются особенности свадебных и похоронных обрядов. Для религии маньчжуров характерны анимизм, шаманизм, культ предков. От китайцев они заимствовали конфуцианство, буддизм, даосизм.

Маньчжур в традиционном наряде (Википедия)

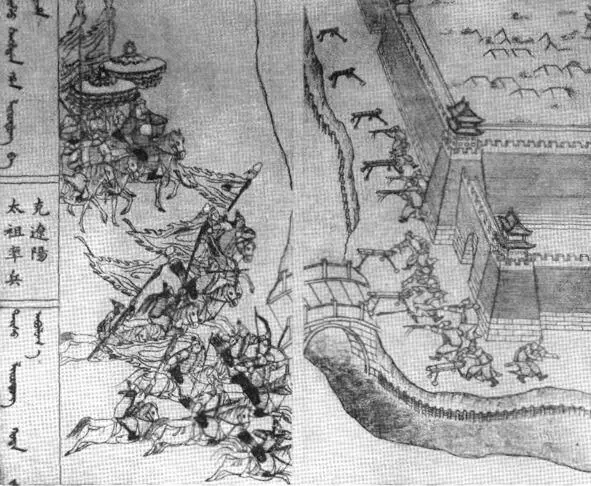

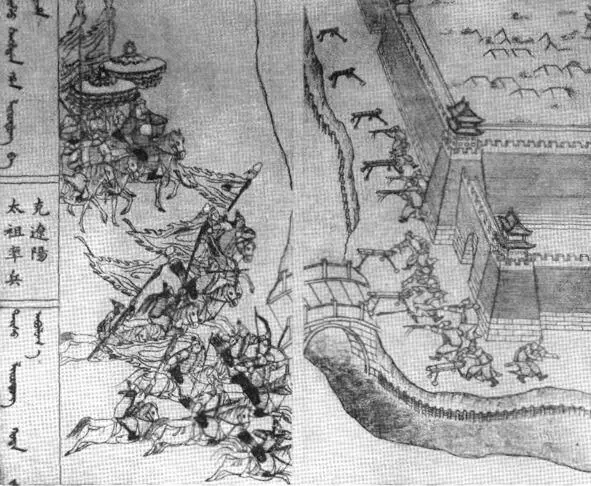

Осада Ляояна маньчжурскими войсками под предводительством Нурхаци.

Китайская ксилография, 18 в., Всемирная история, гл. ред. Е. М. Жуков, т. IV, 1958, c.633

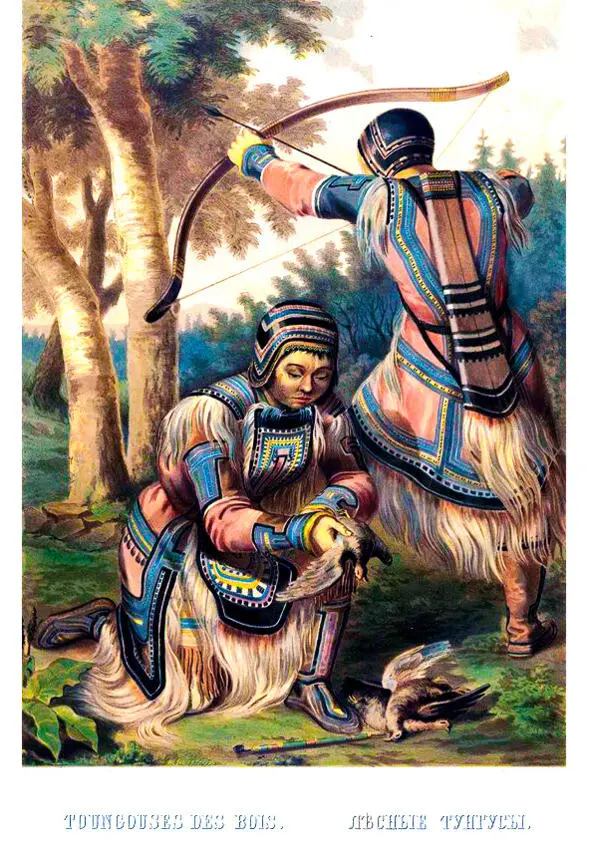

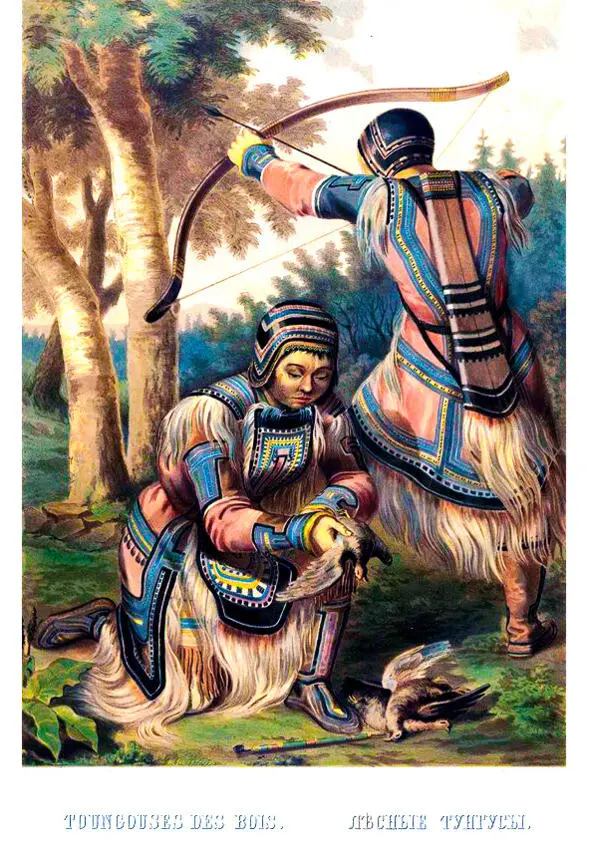

Эвенки – народность в Сибири России и северном Китае. Известны также под названием тунгусы (у русских и якутов), орочоны (в Забайкалье и Приамурье), килэ (у удэгейцев). Уже в 19 в. многие оленеводы перешли на якутский язык, но большинство эвенков земледельцев и скотоводов Забайкалья говорили только по-русски и по-бурятски. Основная часть эвенков занимается кочевым хозяйством, охотой и рыболовством. Оленеводство было главным образом транспортным, оленей седлали и вьючили (санки заимствованы недавно от соседних народов). Обеспеченность оленями была невелика (большинство имели оленей менее 25 голов на хозяйство); незначительная часть зажиточных эвенков владели многочисленными стадами оленей, поставляли их на кабальных условиях беднякам, занимались перевозкой купеческих грузов (например, на Аяно-Майском тракте) и посреднической торговлей. Рыболовство было чисто потребительским. В некоторых озёрных районах (например, в верховьях Вилюя и Хатанги) оно было главным занятием бедноты, почти не имевшей оленей и жившей полуоседло. Среди эвенков были кузнецы, они обрабатывали привозное железо. Фольклор эвенков состоит из сказок, мифов, преданий, загадок и т. д. В нём отражена жизнь в тайге, охота, межродовые отношения.

Лесные тунгусы. 1862 г. (Википедия)

Модель чума, сделанная из дерева. Экспонат Этнографического

музея народов Забайкалья.

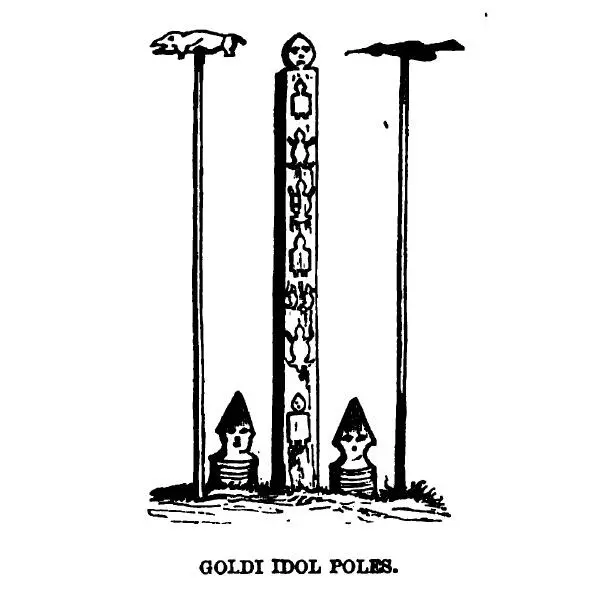

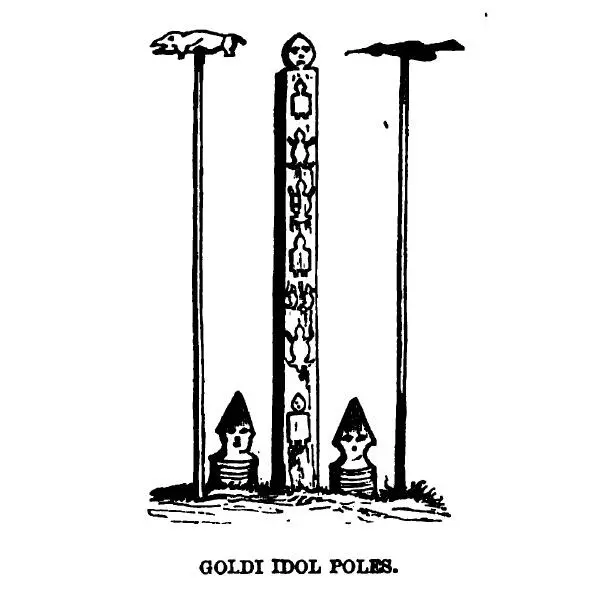

«Столбы идола» (тотемные столбы) нанайцев («гольдов»).

Рисунок Ричарда Маака, между 1854—1860 (Википедия)

Эвены (известны в литературе также под названием ламутов) – этнографическая группа, по своему происхождению, языку и культуре близкая к эвенкам. Э., живущие на охотском побережье и Камчатке, называют себя «орочель» (единственное число ороч) – «оленные». Эвены занимаются оленеводством, охотой, рыбной ловлей. На охотском побережье существовали группы полуоседлых эвенов, занимавшихся преимущественно рыболовством и морским промыслом, транспортным животным служила у них собака.

Характерное жилище оленеводов эвенов – с цилиндрическими стенами и конической крышей, близко по конструкции к чукотской и корякской яранге, у некоторых групп бытовал конический чум, у эвенов охотского побережья еще в 18 в. были распространены землянки с входом через дымовое отверстие. Старинная одежда сходна с эвенкийской. Эвены, как и эвенкам, издавна было знакомо кузнечество. Еще в начале 20 в. эвены сохраняли пережитки родовой организации, но у оленеводов социально-имущественное расслоение проявлялось в большей степени; в основе его лежало владение оленями.

Хотя уже в 19 в. были обращены в православие, они во многом сохраняли свою древнюю религию – шаманизм, анимистические представления, культ «хозяев» природы (тайги, огня, воды, солнца), культ медведя. Богат сказочный и другой фольклор; изобразительное искусство – орнамент геометрического стиля на одежде и утвари.

Читать дальше