Однако прогресс не стоял на месте. И если плита еще позволяла претворять в жизнь любые кулинарные изыски, то пришедшая ей на смену керосинка резко сужала фантазию повара. Между тем керосинки, появившиеся в России еще в самом конце XIX века, были по-своему удобны – компактны, независимы от привоза дров. В общем, незаменимы в не сильно обеспеченном и обустроенном быту многих людей, вырванных из своей социальной среды – деревни, мелких провинциальных городков – и попавших волею судьбы в столицы. Керосинка представляла собой довольно нехитрый прибор. По сути дела, это был резервуар для керосина с фитильной горелкой сверху. Над горелкой устанавливалась конфорка (иногда двухъярусная) для посуды. Выдвигая или, наоборот, уменьшая фитиль, можно было регулировать силу пламени и, соответственно, нагрев продуктов.

Известный нам сегодня только по книгам и фильмам примус был шагом вперед по сравнению с керосинкой. Работал он так же, на керосине, но уже без чадящего фитиля. Для его розжига требовалось с помощью небольшого насосика слегка накачать давление в камере с топливом. Затем прогреть горелку на пламени (для этого спирт наливался в небольшую чашечку и должен был выгореть полностью). И только после этого, открыв подачу топлива, можно было разжечь горелку. Но даже при этих сложностях примус позволял легче регулировать силу пламени, был более удобен в обращении. Однако с кулинарной точки зрения все это было просто ужасно. Да, эти приборы относительно быстро нагревали посуду. Но в них практически невозможно было осуществить большинство поварских приемов – пассерование, припускание, тушение. К этому добавлялось и то, что примус не мог работать более 1,5 часа (перегревался и становился взрывоопасным). Так что технический прогресс сопровождался ассортиментным и качественным сокращением кулинарии.

Научные.Новое видение кухни пробивалось, несмотря на все дедовские кулинарные традиции. Но видение это порой принимало радикальные формы. Вкус блюд отходит на задний план. В соответствии с новомодными тенденциями на первое место выходят калории и углеводы. Одним из родоначальников этого процесса в нашей гастрономии был Дмитрий Васильевич Каншин [9] Каншин Дмитрий Васильевич (1828–1904) – русский ученый, известный своими работами в области диетологии, правильного и лечебного питания. Наиболее фундаментальный его труд «Энциклопедия питания» был выпущен в 1885 году.

. Созданная им «Энциклопедия питания» (1885) была незаслуженно забыта, несмотря на то что является весьма фундаментальным трудом. По существу, она стала научной основой организации массового питания населения, экономики питания, культуры потребления продуктов. Д.В. Каншин был, кстати, одним из первых русских авторов, кто понял более высокое назначение умелого гастронома и кулинара. «Настоящий повар, – писал он, – тот же врач, который должен знать не только гигиену и диетику питания, но и быть до известной степени химиком, учитывать, какие припасы и приправы с какими могут быть смешиваемы и какое взаимодействие они могут производить, а равно какая смесь действует на пищеварение и на питание… Не более ли сильное влияние на здоровье имеет рецепт кухарки, по которому вводится в организм не гран, а многие фунты».

К сожалению, как это часто бывает, мысли ученого были вульгаризированы. Из них взято лишь самое простое – подсчет калорий, жиров, углеводов, которые должны составить основное содержание пищи. А уж вкус, яркость блюд – это дело прошедшего века. Эта точка зрения активно пробивала себе дорогу еще в начале XX века и, кстати, не только в России.

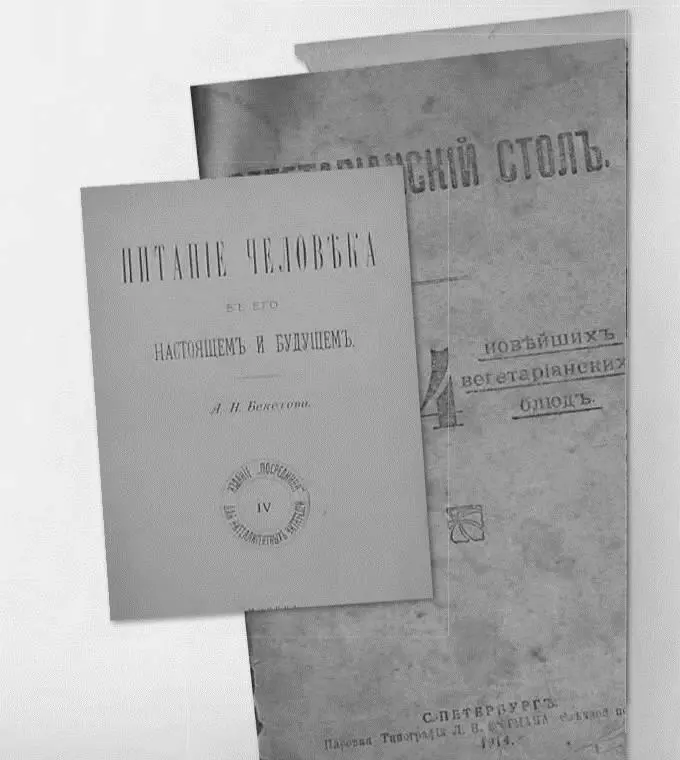

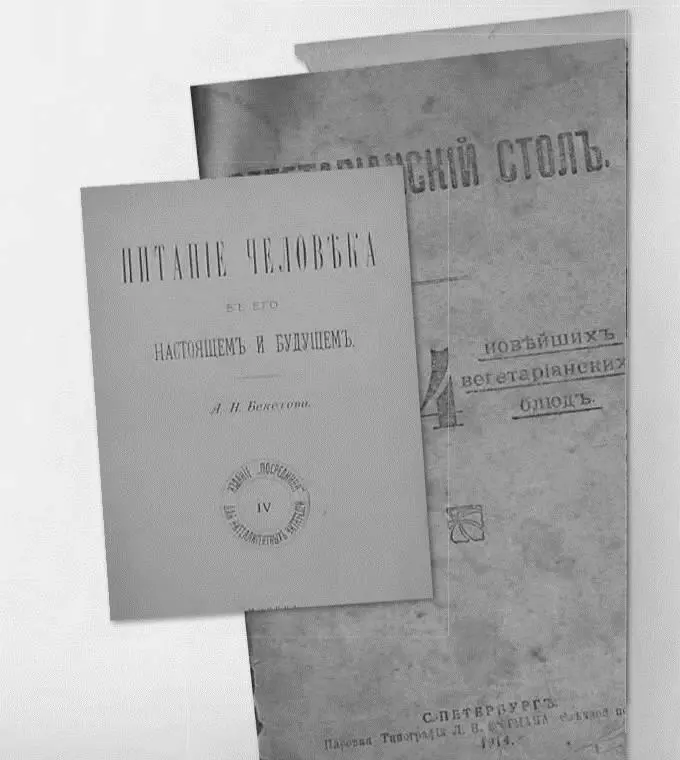

На стыке науки и моды стояло и появившееся в нашей стране лишь в 1880-х годах вегетарианство. Его начало связано с опубликованной в журнале «Вестник Европы» за 1878 год статьей «Питание человека в его настоящем и будущем», принадлежавшей перу профессора А.Н. Бекетова.

Через год статья эта была издана отдельно, а в 1880-м была переведена на немецкий язык. Книжка имела большой успех как в России, так и в Германии.

Да и сам Бекетов не ограничивал свою пропаганду вегетарианства теоретической работой, но и активно выступал с лекциями по «безубойному питанию» в различных учебных заведениях.

Читать дальше