«Эпизод явно символический, – пишет Александр Островский, – Из него явствует, что будущий пророк и праведник начал осознавать себя человеком не где-нибудь, а в божьем храме! И мир, который впервые запечатлелся в его памяти, он увидел, вознесенный, как ангел, матерью над толпой.

Этот мир сразу же предстал перед ним разделенным на своих и чужых, на людей, имеющих идеалы, тянущихся к богу, и грабителей-безбожников, облеченных земной властью, посягающих на церковные реликвии.

Что здесь правда, что вымысел, известно только Александру Исаевичу. Но бесспорно: вспоминая или же придумывая этот эпизод, он стремился подчеркнуть, что с самого начала своей жизни был среди верующих и с самого начала стал свидетелем торжества грубой силы, которая не могла не вызвать в его детской душе удивление, возмущение и осуждение» 23 23 Островский А. Солженицын. Прощание с мифом. С. 13.

.

Свое детство будущий нобелиат представляет бедным и чуть ли не полуголодным. Широко известна переданная Станиславом Говорухиным в его фильме «Александр Солженицын» история о том, как залив однажды свои штанишки чернилами, мальчик так и проходил в них пять лет – то ли с первого класса по шестой, то ли с пятого по десятый.

«И вот вам уже готова “Легенда о сиротских штанах Великого Отшельника”, – пишет Владимир Бушин. – И разве не диво, что творцы легенды не задались при этом простейшим вопросом: можно ли на попку шестиклассника натянуть штаны с попки первоклассника, тем более – на семнадцатилетний зад с попки пятиклассника?» 24 24 Бушин В.С. Честь и бесчестие нации. М.: Республика, 1999. С. 99.

Противоречит «Легенда о штанах» и воспоминаниям самого Солженицына, согласно которым он имел в детстве велосипед – вещь, по тем временам, цены немалой, и постоянно путешествовал по Военно-Грузинской дороге, по Крыму, по Украине. То есть, мог себе позволить больше, чем его сверстники. В Ростове-на-Дону, куда семья Солженицыных переехала в 1924 году из родного Кисловодска, его мать работала стенографисткой, и работы у нее хватало. Да и много ли надо на семью из двух человек?

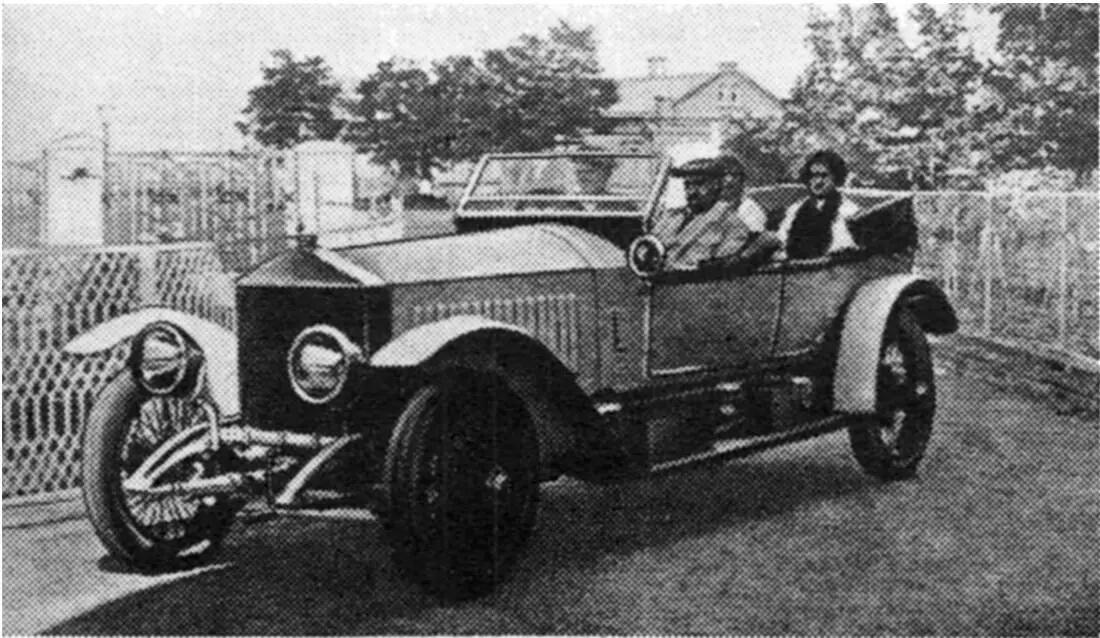

Дом в курортном Кисловодске, в котором в 1918 г. родился Солженицын, принадлежал его тетке, Ирине Ивановне Щербак

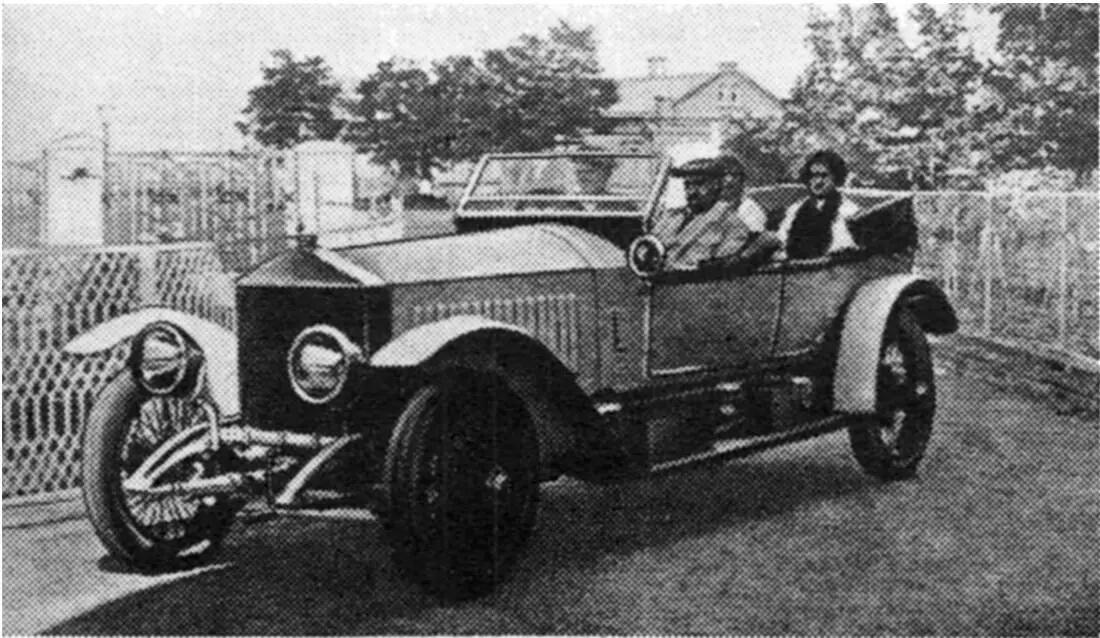

«Роллс-ройс» дяди Солженицына Романа Щербака (в 1910 г. таких машин на всю Россию было всего девять). На заднем сиденье его жена Ирина и сестра Таисия – будущая мать Солженицына

Рожденный в первый послереволюционный год, выросший в религиозной семье, Солженицын сетует на вынужденную расколотость его сознания. С одной стороны – правда Октября, пионерские костры, с другой стороны – истина Евангелия. И то, и другое было для него равноценным, равновеликим.

Жарко-костровый, бледно-лампадный

Рос я запутанный, трудный, двуправдый»,

– напишет Солженицын в автобиографической поэме «Дороженька» 25 25 Солженицын А.И. Дороженька // Солженицын А.И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 18. Раннее. М.: Время, 2016. С. 39.

.

В школе активный мальчик был бригадиром, старостой класса, редактором стенгазеты. Вместе со всеми он был принят в пионеры, вместе со всеми вступил в комсомол. Примерно в девять лет у него появилось стремление к литературному творчеству, он начал сочинять стихи 26 26 Солженицын А.И. Интервью с Даниэлем Рондо для парижской газеты «Либерасьон». Кавендиш, 1 ноября 1983 г. // Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. Ярославль, 1997. С. 195-196.

. По свидетельству его супруги Натальи Решетовской, они сохранились и сданы в архив с пометкой «Не для печати» 27 27 Островский А. Солженицын. Прощание с мифом. С. 16.

.

Стихи эти были «очень плохие и очень подражательные» 28 28 Решетовская Н.А. В споре со временем. М.: Изд-во Агентства печати Новости, 1975. С. 6

, но их автор уже в ту пору имел большие амбиции. Его одноклассник Виткевич отметит не без ехидства: «Уже в младших классах он готовился стать будущим великим писателем. Я помню ученические тетрадочки с надписями “Полное собрание сочинений. Том I. Часть 1-я”» 29 29 Виткевич Н. «Меня предал Солженицын…» // В круге последнем. С. 139.

.

Юный Солженицын свято верил в идеалы революции, старательно учился и во всем хотел быть первым. Еще один его одноклассник Кирилл Симонян вспоминал: «Саня в детстве был очень впечатлителен и тяжело переживал, когда кто-нибудь получал на уроке оценку выше, чем он сам. Если Санин ответ не тянул на “пятерку”, мальчик менялся в лице, становился белым, как мел, и мог упасть в обморок. Поэтому педагоги говорили поспешно: “Садись. Я тебя спрошу в другой раз”. И отметку не ставили. Такая болезненная реакция Сани на малейший раздражитель удерживала и нас, его друзей, от какой бы то ни было критики в его адрес» 30 30 Цит. по: Решетовская Н.А. В споре со временем. С. 5.

.

Читать дальше