Новгородский владыка Феофил, по известному нам уж положению его, не мог обратить должного внимания на еретиков в своей пастве; еще менее мог сделать это преемник Феофила Сергий; но Геннадию скоро случай открыл глаза; с распространением ереси в числе ее приверженцев, разумеется, нашлись люди, которые уже не отличались такою чистотою поведения, как первые еретики, или уже не считали более нужным притворствовать.

Геннадию донесли, что несколько священников в пьяном виде надругались над иконами; архиепископ немедленно дал знать об этом великому князю и митрополиту, нарядил следствие, обыскал еретиков и отдал их на поруки, но они убежали в Москву; Геннадий отправил туда следственное дело.

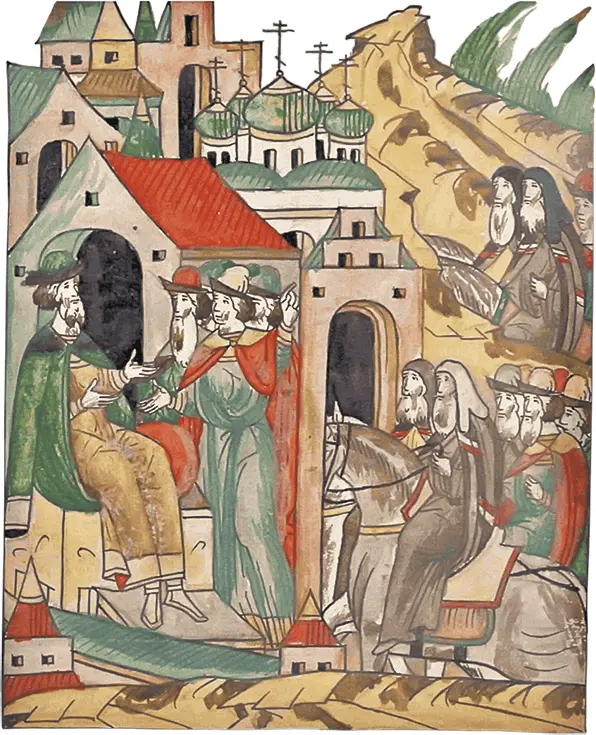

Поставление митрополита Зосимы. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.

13 февраля 1488 года он получил от великого князя такую грамоту: «Писал ты ко мне и к митрополиту грамоту о ересях, о хуле на Христа, сына Божия, и на Пречистую Его Богоматерь и о поругании святых икон, что в Новгороде некоторые священники, дьяконы, дьяки и простые люди жидовскую веру величают, а нашу веру, православную Христову, хулят, и список этих ересей прислал ты к нам; я со своим отцом митрополитом, епископами и со всем собором по твоему списку рассудили, что поп Григорий семеновский, да поп Герасим никольский, да Григорья попа сын, дьяк Самсонка, по правилам царским заслужили гражданскую казнь, потому что на них есть свидетельства в твоем списке, а на Гридю, дьяка борисоглебского, в твоем списке свидетельства нет, кроме свидетельства попа Наума. Попов – Григорья, Герасима – и дьяка Самсонка я велел здесь казнить гражданскою казнью (их били на торгу кнутом) и послал их к тебе: ты созови собор, обличи их ересь и дай им наставление; если не покаются, то отошли их к моим наместникам, которые казнят их гражданскою же казнию; Гридя дьяк к тебе же послан, обыскивай его там, обыскивай вместе с моими наместниками и других, которые написаны в твоем списке; если найдешь их достойными вашей казни церковной, то распорядись сам, как знаешь; если же будут заслуживать гражданской казни, то отошли их к моим наместникам; да велите вместе с наместниками переписать имение Григорьево, Герасимово и Самсоново». Митрополит писал к Геннадию от себя в том же смысле.

Геннадий исполнил предписание, начал обыскивать еретиков и, которые из них покаялись, на тех положил епитимью, велел во время службы стоять перед церковью, а в церковь не входить; тех же, которые не покаялись и продолжали хвалить жидовскую веру, отослал к наместникам великокняжеским для гражданской казни и обо всем деле послал подробные известия великому князю и митрополиту. Но на эти известия он не получил никакого ответа из Москвы; митрополит Геронтий, по словам Геннадия, не хотел докучать ими великому князю.

Узнавши об этом, узнавши, что в Москве еретики живут в ослабе, а новгородские еретики, покаявшиеся было и находившиеся под епитимьею, убежали в Москву, начали здесь ходить беспрепятственно в церковь и алтарь, а некоторые даже служили литургию; видя такое послабление еретикам в Москве, Геннадий обратился к человеку, который по своему характеру и нравственному значению стоил многих могущественных помощников: то был знаменитый Иосиф Волоколамский.

Мы уже видели, что нравственные недуги вызывали в свежем и крепком теле древней России сильное противодействие и что это противодействие преимущественно обнаруживалось в ряде христианских подвижников, иноков, которых дивная, строгая жизнь для людей с лучшими потребностями служила щитом против нравственной порчи. Строгое правило иноческой жизни, правило Сергия и Кирилла, на юге от Москвы поддерживалось в Боровском монастыре его игуменом и основателем Пафнутием, страшным старцем, который имел дар по лицу приближающегося к нему человека угадывать дурную страсть, дурное дело. К такому-то наставнику не усумнился прийти молодой Иван Санин, сын московского служилого человека, потомок выходца из Западной Руси. Еще не достигнув двадцатилетнего возраста, Иван уже успел испытать свои силы в безмолвной иноческой жизни, но не был доволен своим опытом, искал высшего образца, опытнейшего подвижника – ему указали Пафнутия. Пришедши в Боровский монастырь, Иван застал игумена и братию за тяжелою работою: они носили и обтесывали бревна и потом без отдыха шли в церковь на вечернюю службу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу