К этому титулу как историческое его оправдание привешивается длинный ряд географических эпитетов, обозначавших новые пределы Московского государства: «Государь всея Руси и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Пермский, и Югорский, и Болгарский, и иных», т. е. земель.

Почувствовав себя и по политическому могуществу, и по православному христианству, наконец, и по брачному родству преемником павшего дома византийских императоров, московский государь нашел и наглядное выражение своей династической связи с ними: с конца XV в. на его печатях появляется византийский герб – двуглавый орел.

Печать Ивана III. 1497 г.

Вопрос о монастырских вотчинах

Монастырское землевладение было вдвойне неосторожной жертвой, принесенной набожным обществом недостаточно ясно понятой идее иночества: оно мешало нравственному благоустроению самих монастырей и в то же время нарушало равновесие экономических сил государства.

Раньше почувствовалась внутренняя нравственная его опасность. Уже в XIV в. стригольники восставали против вкладов по душе и всяких приносов в церкви и монастыри за умерших. Но то были еретики. Скоро сам глава русской иерархии выразил сомнение, подобает ли монастырям владеть селами.

Один игумен спрашивал митрополита Киприана, что ему делать с селом, которое князь дал в его монастырь. Святые отцы, отвечал митрополит, не предали инокам владеть людьми и селами; когда чернецы будут владеть селами и обяжутся мирскими попечениями, чем они будут отличаться от мирян? Но Киприан останавливается перед прямым выводом из своих положений и идет на сделку: он предлагает село принять, но заведовать им не монаху, а мирянину, который привозил бы оттуда в монастырь все готовое, жито и другие припасы. И преподобный Кирилл Белозерский был против владения селами и отклонял предлагаемые земельные вклады, но вынужден был уступить настояниям вкладчиков и ропоту братии, и монастырь уже при нем начал приобретать вотчины.

Но сомнение, раз возникнув, повело к тому, что колеблющиеся мнения обособились в два резко различных взгляда, которые, встретившись, возбудили шумный вопрос, волновавший русское общество почти до конца XVI в. и оставивший яркие следы в литературе и законодательстве того времени. В поднявшемся споре обозначились два направления монашества, исходившие из одного источника – из мысли о необходимости преобразовать существующие монастыри.

Общежитие прививалось в них очень туго; даже в тех из них, которые считались общежительными, общее житие разрушалось примесью особного. Одни хотели в корне преобразовать все монастыри на основе нестяжательности, освободив их от вотчин; другие надеялись исправить монастырскую жизнь восстановлением строгого общежития, которое примирило бы монастырское землевладение с монашеским отречением от всякой собственности.

Первое направление проводил преп. Нил Сорский, второе – преп. Иосиф Волоцкий.

Постриженник Кириллова монастыря, Нил долго жил на Афоне, наблюдал тамошние и цареградские скиты и, вернувшись в отечество, на реке Соре в Белозерском краю основал первый скит в России.

Скитское жительство – средняя форма подвижничества между общежитием и уединенным отшельничеством. Скит похож и на особняк своим тесным составом из двух-трех келий, редко больше, и на общежитие тем, что у братии пища, одежда, работы – все общее. Но существенная особенность скитского жития – в его духе и направлении.

Нил был строгий пустынножитель; но он понимал пустынное житие глубже, чем понимали его в древнерусских монастырях.

Правила скитского жития, извлеченные из хорошо изученных им творений древних восточных подвижников и из наблюдений над современными греческими скитами, он изложил в своем скитском уставе.

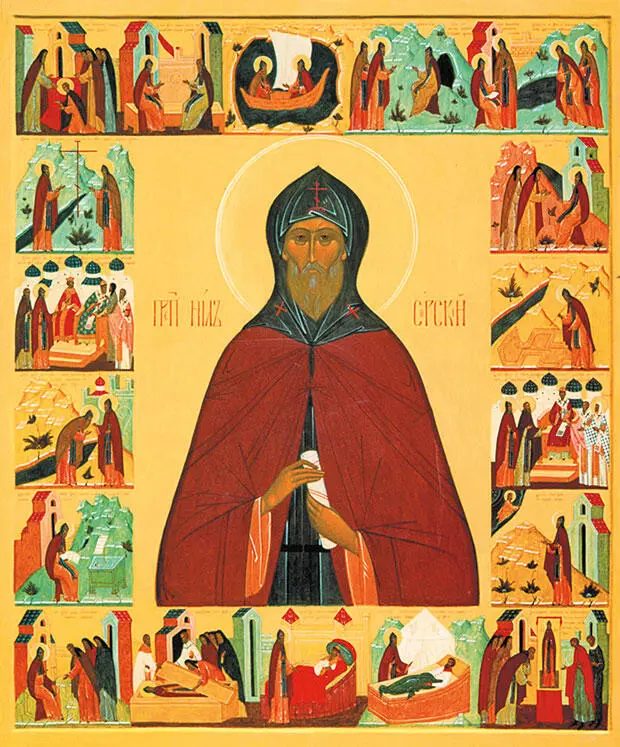

Икона «Преподобный Нил Сорский с житием»

По этому уставу подвижничество – не дисциплинарная выдержка инока предписаниями о внешнем поведении, не физическая борьба с плотью, не изнурение ее всякими лишениями, постом до голода, сверхсильным телесным трудом и бесчисленными молитвенными поклонами. «Кто молится только устами, а об уме небрежет, тот молится воздуху: Бог уму внимает». Скитский подвиг – это умное, или мысленное, делание, сосредоточенная внутренняя работа духа над самим собой, состоящая в том, чтобы «умом блюсти сердце» от помыслов и страстей, извне навеваемых или возникающих из неупорядоченной природы человеческой. Лучшее оружие в борьбе с ними – мысленная, духовная молитва и безмолвие, постоянное наблюдение за своим умом. Этой борьбой достигается такое воспитание ума и сердца, силой которого случайные, мимолетные порывы верующей души складываются в устойчивое настроение, делающее ее непреступной для житейских тревог и соблазнов. Истинное соблюдение заповедей, по уставу Нила, не в том только, чтобы делом не нарушать их, но в том, чтобы и в уме не помышлять о возможности их нарушения. Так достигается высшее духовное состояние, та, по выражению устава, «неизреченная радость», когда умолкает язык, даже молитва отлетает от уст и ум, кормчий чувств, теряет власть над собой, направляемый «силою иною», как пленник; тогда «не молитвой молится ум, но превыше молитвы бывает»; это состояние – предчувствие вечного блаженства, и, когда ум сподобится почувствовать это, он забывает и себя, и всех, здесь, на земле, сущих.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу