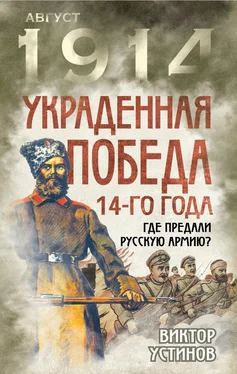

Командование Юго-западного фронта и Ставка спешно направляли резервы на подкрепление своих 4-й и 5-й армий, а 3 сентября правее 4-й армии была ведена в сражение 9-я армия генерала Лечицкого. Силы русского правого крыла достигли 26,5 пехотных и 9,5 кавалерийских дивизий против 18,5 пехотных и 3 кавалерийских дивизий у противника. С подходом подкреплений уже 2 сентября все три русские армии перешли в наступление и по всему фронту начали теснить противника. Сменивший бездарного генерала барона Зальца новый командующий 4-й армией, тоже немец, генерал Эверт прорвал австро-венгерский фронт у Тарнавки, а 5-я русская армия, наступая на Раву-Русскую, стала угрожать выходом в тыл 4-й австро-венгерской армии. В период успешных боевых действий русских войск стал увеличиваться разрыв между восточным флангом 5-й армии и северным флангом 3-й армии. Несмотря на строгий приказ главнокомандующего фронтом генерала Иванова генералу Рузскому сократить этот разрыв, командующий армией увеличивал его, направив свой правофланговый корпус в юго-западном направлении на Каменку-Струмилову, а не на северо-запад, в район Раввы-Русской, как того требовал главком. Самовольство Рузского сошло ему с рук, а овладение его армией оставленного противником города Львова, было освещено в столичной печати как великая победа русского оружия, что в действительности было совсем не так. Занятие Львова не отвечало оперативной цели наступающих русских армий [186]. Гораздо важнее было прийти на помощь попавшей в тяжелое положение 5-й армии, и, выручив ее, нанести поражение австро-венгерским войскам севернее Львова. Оставив город, австрийская армия ушла от смертельной опасности, и сохранила свои силы для последующей борьбы в Галиции [187].

После занятия города Рузский двинулся главными силами в район Раввы-Русской, где его войска попали в тяжелое положение, из которого их выручили соседние армии. Сломив сопротивление австро-венгерских войск, армии Юго-Западного фронта стали угрожать выходом в тыл противника. Теперь уже над австро-венгерскими армиями замаячил призрак Седана, и в ночь на 12 сентября все их армии начали отход за р. Сан. Эта река находится примерно в 100 километрах на запад от Львова. Она протекает от Карпат к северу до самой Вислы. Таким образом, она могла служить прекрасным естественным барьером для войск. Оба фланга австро-венгерских войск, стоявших за Саном, были прикрыты на юге Карпатами, на севере – широкой и глубоководной Вислой. Позиция на Сане была сильной не только по естественным условиям. В центре ее находились две большие крепости с сильными фортами – Ярослав и Перемышль.

Деморализованная и потерявшая боеспособность армия Австро-Венгров не смогла оказать сопротивления на реке Сан и 17 сентября она начала отходить дальше, к следующей естественной преграде – реке Дунаец. Теперь уже был близок Краков, стоявший как раз на стыке трех границ – Польши, Германии и Австро-Венгрии.

В ходе преследования, продолжавшемся до 21 октября, русские войска заняли Галицию и часть австрийской Польши и угрожали вторжением в Венгрию и Силезию. Войска генералов Рузского и Брусилова осадили крепость Перемышль, чтобы спустя несколько месяцев взять этот сильнейший укрепленный пункт с его шестьюдесятью фортами, тысячью орудий и стотысячным гарнизоном.

Австро-венгерская армия за время этих боев потеряла 40 % своего состава – 400 тысяч человек, из них более 100 тыс. пленными и 400 орудий [188]. Русские потеряли 230 тыс. человек [189].

Темпы наступление русских войск постепенно снижались, так как подвоз резервов осуществлялся крайне медленно, и убыль в людском составе почти не пополнялась. Снабжение продовольствием и боевыми припасами было поставлено из рук вон плохо. Войска терпели недостаток даже в хлебе. Эвакуация огромного числа раненых и больных не была налажена, С поразительным безразличием царская власть отнеслась к проблемам обеспечения войск, которые были вскрыты еще в русско-японскую войну. Ничего не изменилось. В последние дни боев начал ощущаться также недостаток в боевых припасах – первый грозный призрак будущего катастрофического кризиса снабжения царской армии, который привел к роковому исходу всю кампанию на русском фронте в 1915 году.

Поражение войск Австро-Венгрии в Галицийской битве означал полный провал планов германо-австрийского командования. Он свел на нет успехи немцев в Восточной Пруссии, и отвлек силы Австро-Венгрии от Сербии. Главный союзник Германии надолго утратил боеспособность, и Германия была вынуждена направить крупные силы для его поддержки. Одновременно Берлин усилил нажим на Болгарию и Турцию для привлечения их на свою сторону, и по всему было видно, что Германия недооценила способности России к сопротивлению и стягивала на Восточный фронт крупные военные силы для реванша.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Виктор Устинов - Великая Армия, поверженная изменой и предательством [К итогам участия России в 1-й мировой войне]](/books/31118/viktor-ustinov-velikaya-armiya-poverzhennaya-izmenoj-i-predatelstvom-k-itogam-uchastiya-thumb.webp)