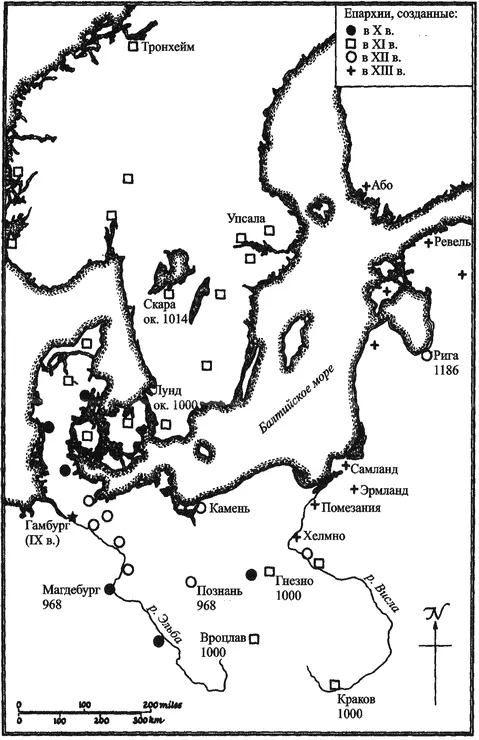

Первым западнославянским народом, который в XII веке принял христианскую веру с ее епархиальной организационной структурой, стали поморяне, населявшие земли вокруг устья Одера. После завоевания их польским королем Болеславом III они стали объектом действий церковной миссии, возглавляемой германским епископом Отгоном Бамбергским. В ходе двух поездок, совершенных в 20-х годах XII века, преодолевая отчаянное сопротивление приверженцев местных верований и языческого духовенства, он сумел разрушить храмы и идолов, возвести на их месте деревянные церкви и крестить тысячи коренных поморян. Епископ Отгон взял под собственную юрисдикцию всю новорожденную Померанскую церковь, а уже на следующий год после его смерти (1140) один из его последователей был назначен первым здешним епископом с кафедрой первоначально в Волине, а позднее — в Камьене.

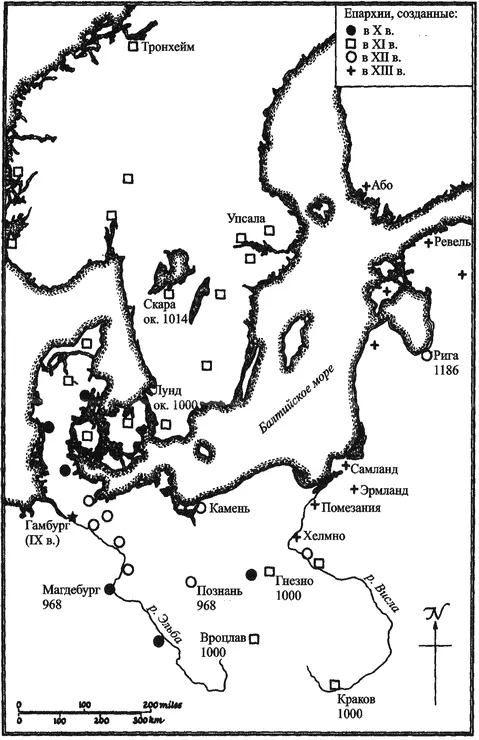

Корта 3. Католические епархии к северу и востоку от Эльбы (948 – 1300)

Принадлежность к христианской церкви спустя несколько лет сослужила поморянам хорошую службу, побудив крестоносцев во время похода на вендов 1147 года отступить перед главным городом Померании Щецином. Поморяне, вдохновляемые новым епископом, вывесили на стенах крест. При виде своего самого почитаемого символа крестоносцы отвернули и двинулись на поиски другой добычи.

Еще несколько епархий, основанных на землях вендов в XII веке (Бранденбургская, Гавельбергская, Ратцебургская, Шверинская и Любекская), были образованы на том месте, или рядом с тем местом, которое прежде занимали епископские престолы, учрежденные представителями династии Отгона либо их последователями из представителей Салической (Франконской) династии, которые в свое время не сумели противостоять сопротивлению славян-язычников. К примеру, одной из епархий, основанных Отгоном I в 948 году в качестве миссионерской в ходе его завоевательных походов в земли полабских славян, стал Бранденбург. Однако во время великого славянского восстания 983 года епископ был вынужден бежать, оставшиеся священники попали в рабство, а церковные сокровища вместе с гробницей первого епископа были разграблены. В последующие сто пятьдесят лет Бранденбург неоднократно переходил из рук славян к немцам и обратно, но неизменная зыбкость положения не давала возможности для эффективного восстановления власти епископа, хотя номинально преемственность бенефициариев сохранялась. Лишь после окончательного установления немецкого правления под безжалостным руководством маркграфа Бранденбургского Альбрехта Медведя (ум. 1170) и герцога Саксонского Генриха Льва (ум. 1195) территорию между Эльбой и Одером удалось наконец включить в систему римско-католических диоцезов.

Конец официальному язычеству западных славян был положен в 1168 году, когда войска датского короля Вольдемара I взяли штурмом знаменитый храм Аркона на острове Рюген. После этого исчезли храмы и притихли жрецы. Мы почти ничего не знаем о внутренней жизни лужичан после разрушения их официального культа, и говорить об их обращении в новую веру, наверное, было бы безосновательно, однако начиная с конца XII века публичной альтернативы христианству у этого народа не существовало. Сеть новых епископств отныне простиралась от Эльбы до Восточной Померании.

Процесс обращения в христианство других балтийских народов оказался более длительным, сложным и кровопролитным. Если лужицкие народы (венды) испытали на себе растущее давление окружающих христианских королевств Германии, Польши и Дании как в политической, так и в культурной сфере, и их военная и торговая элита уже была сплошь христианской, пруссы, эстонцы и литовцы в физическом, равно как и идеологическом плане поддавались намного труднее. Они были многочисленны, воинственны, отчаянно привержены своей вере; к тому же земли, на которых они жили, были прекрасно приспособлены к обороне. На подавление пруссов ушло целое столетие, а литовцев покорить так и не удалось.

Раннее христианское проникновение в Прибалтику протекало в форме миссионерства. Вслед за германскими купцами, доплывшими из Любека до Двины, в Ливонии появился августианский каноник по имени Майнгард и основал там миссионерскую церковь. Формально он был посвящен в епископский сан примерно в 1186 году. В Пруссии путь прокладывали цистерцианцы, и около 1215 года христианский миссионер из польского монастыря Лехно стал епископом Прусским. В обоих этих регионах последующее развитие протекало удивительно похожим образом. И в том, и в другом случае для сохранения действенной миссионерской епархии требовалось применение силы; в эпоху папы Иннокентия III, в той идеологической обстановке, это означало крестовый поход. Однако и в Ливонии, и в Пруссии крестовыми походами дело не окончилось, и их результаты были закреплены созданием военных орденов — Меченосцев {16} 16 Об Ордене меченосцев см.: Friedrich Benninghoven, Der Order der Schwertbrüder (Cologne and Graz, 1965). О Тевтонских рыцарях имеется обширная литература, одним из добротных последних исследований является: Hartmut Boockmann, Der Deutsche Orden (Munich, 1981).

и Добжинских рыцарей соответственно. Со временем в обоих случаях потенциал старого и более богатого германского военного ордена оказался значительнее этих новых местных образований. К 1240 году и Ливонский, и Прусский крестовые походы прочно держали в своих руках Тевтонские рыцари.

Читать дальше