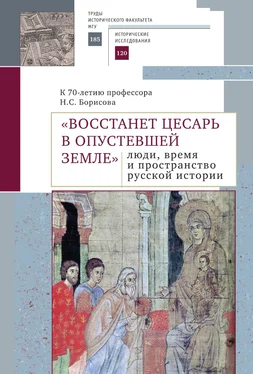

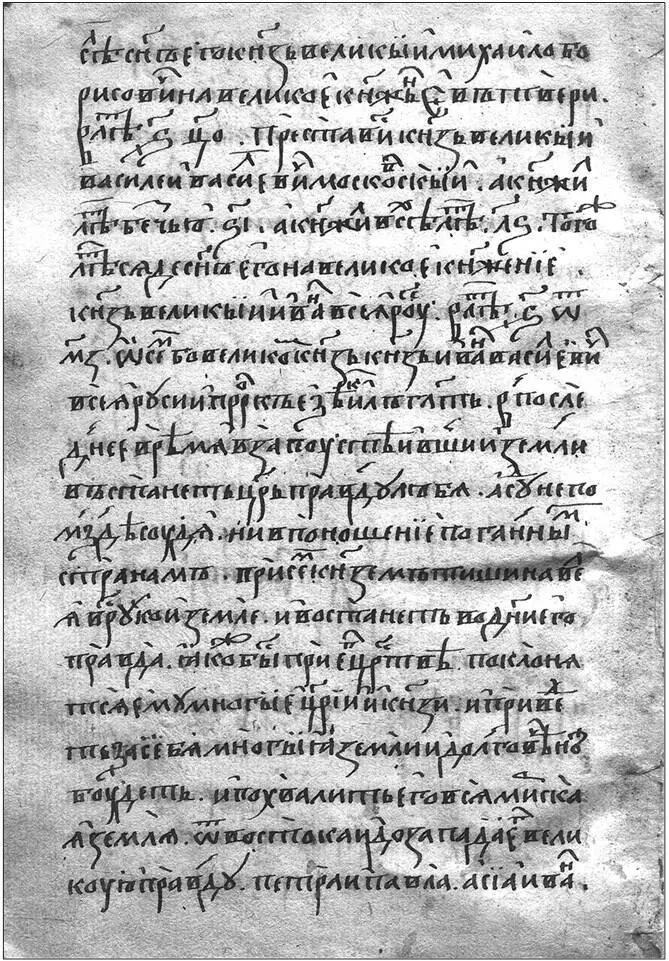

Похвала Ивану Калите (начало). РГБ, Рог. 662, л. 311об.

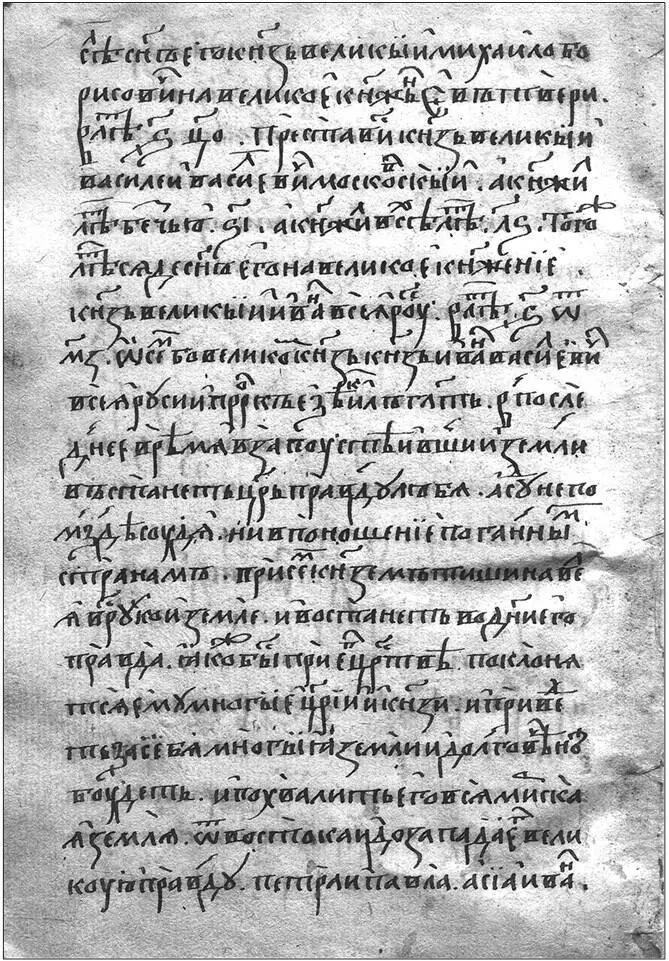

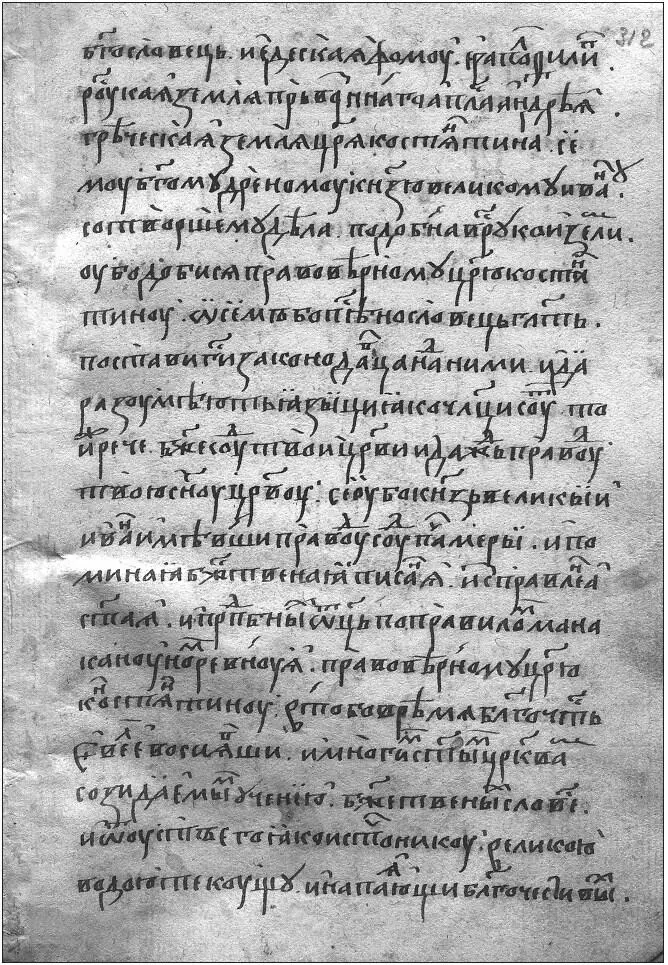

Похвала Ивану Калите (продолжение). РГБ, Рог. 662, л. 312

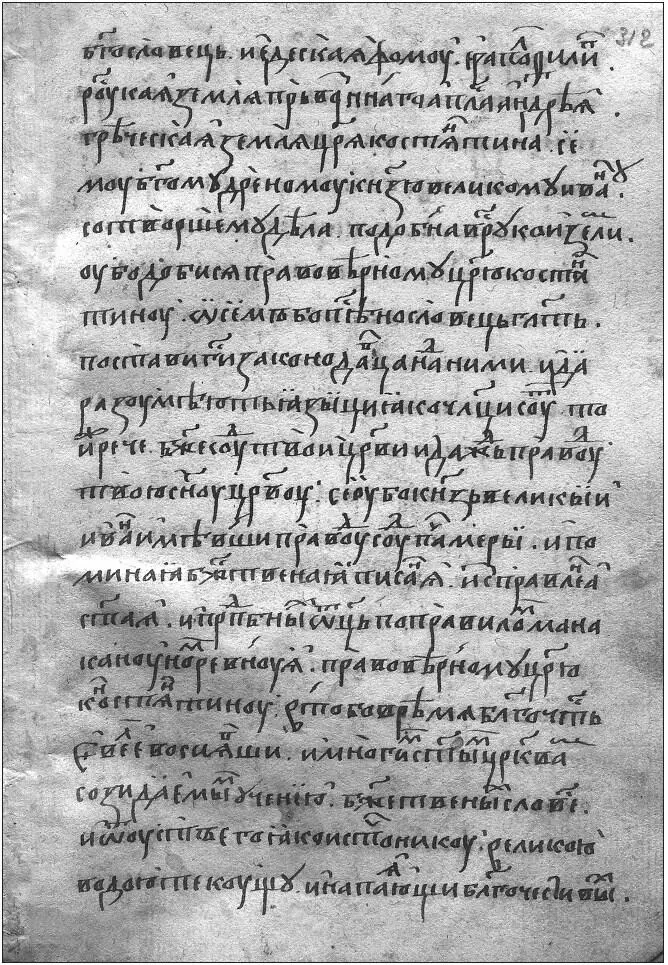

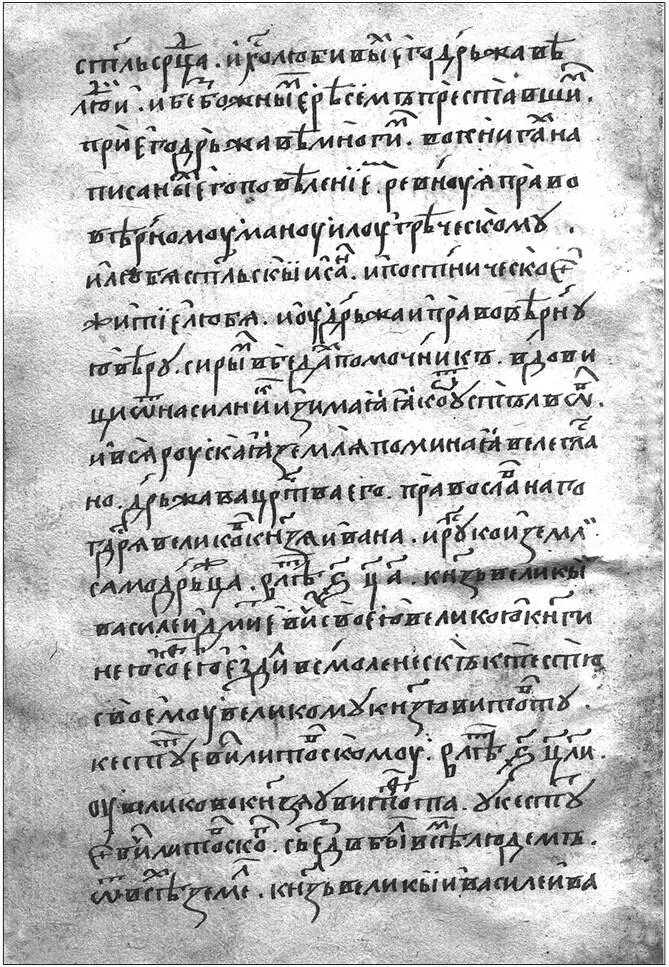

Похвала Ивану Калите (окончание). РГБ, Рог. 662, л. 312об.

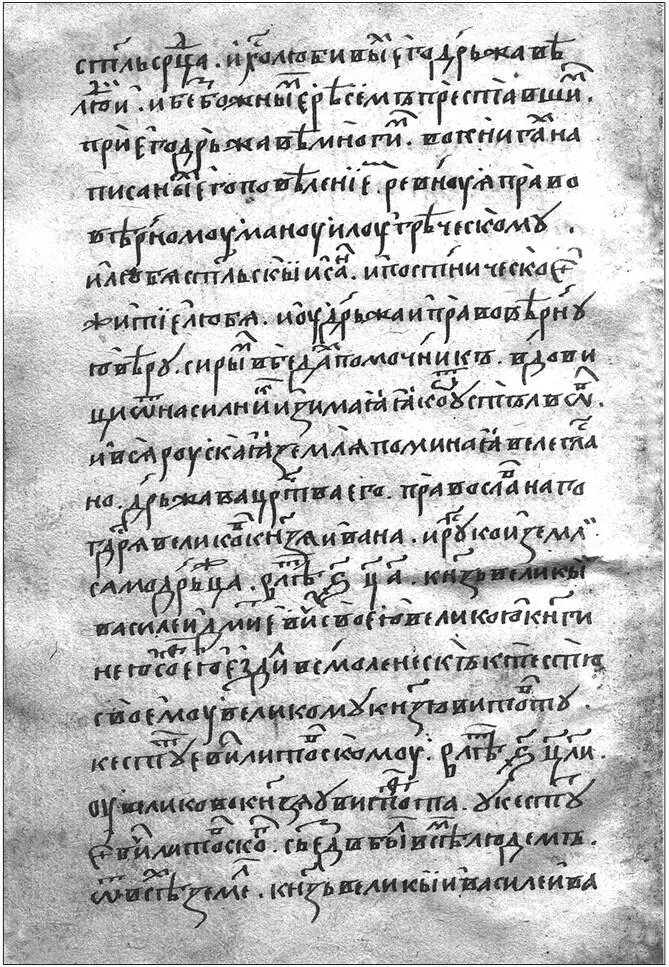

Похвала Ивану Даниловичу читается в составе летописца, занимающего л. 283об.–314 175 175 Заметим, что в 1955 г. с рукописью (судя по листу использования) ознакомился А. Н. Насонов, прилагавший особенные усилия к разысканию неизвестных летописных текстов. Однако ни среди опубликованных работ учёного, ни в его личном фонде (Архив РАН. Ф. 1547) нам не удалось обнаружить сведений о рукописи Рог. 662.

. Исследование этого сложного памятника будет нами предпринято в особой работе. Предварительно можно отметить, что перед нами свод, среди источников которого – летопись, сходная с Симеоновской (следовательно, и с Троицкой), и другая летопись, близкая к Московско-Академической в её последней части, но без её ростовских известий.

Похвала находится после статьи 6970 г. о смерти князя Василия Васильевича. В начале текста вместо «князе великом Иване» (запись в СЕ ) читается: «князе Иване Васильевиче всея Русии» (л. 311об.). Таким образом, сводчик начала XVI в. «переадресовал» похвалу современному ему князю, но дата 6847 г. осталась неизменной. Непонятно, откуда Похвала попала в Р , но её инородность по отношению к окружающему тексту очевидна. Противоречит она и сохранившейся в летописце под 6836 г. уникальной немосковской характеристике Ивана Даниловича, которого «татарове посадиша… на великое княжение» (л. 298 об.).

Сам факт обнаружения второго списка похвалы Калите делает версию о составлении памятника специально для СЕ маловероятной. Едва ли перед нами копия рукописи 1339/1340 г. Стали бы в библиотеке небольшого Успенского монастыря на Лявле, куда вложено Евангелие, искать книжные редкости? Основанный в 1520 г. Антониев Сийский Троицкий монастырь во время создания рогожской рукописи также не был сколько-нибудь заметным центром книжности 176 176 Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера: Очерки по истории книжной культуры XVI–XVII вв. Л., 1977. С. 25–26. Обычно считается, что книга была передана в Антониев Сийский монастырь в 1632–1633 гг. ( Каштанов С. М., Столярова Л. В. Древнейшее московское Евангелие… С. 253), однако документами это не подтверждается и не опровергается ( Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки… С. 76), так что теоретически СЕ могло оказаться там и раньше.

. Но важнее другое. Р содержит большое число разночтений по сравнению с СЕ , что было бы трудно объяснить в случае копирования последнего (тем более если учесть его крупный, парадный устав). Вот наиболее показательные примеры (исключаем явные ошибки и пропуски). В Р читаем: «поклонятся ему многые царии (!) и князи, и приведеть за себя многыя земли, и долговеченъ будеть». Этот фрагмент отсутствует в СЕ ; он отсылает к Пс. 71:11 («И поклонятся ему вси царие земстии, вси языцы поработаютъ ему»), возможно, также к Пс. 71:15 («И живъ будетъ»); между тем Пс. 71 обильно цитируется в похвале и выше, и ниже 177 177 Борисов Н. С. Политика Московских князей… С. 338.

, так что есть основания относить фрагмент к архетипу текста. Вместо «благородному князю» ( СЕ ) читается «богомудреному князю» (lectio difficilior, лексема весьма редкая 178 178 Отмечена дважды в переводных текстах X–XI вв. (в основном значении «одаренный от Бога мудростью») и единожды в послании митрополита Фотия (но в особом значении «заключающий в себе Божественную мудрость» – не о личности, а об умении, «реместве»): Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 27. М., 2006. С. 261.

); вместо книжного «помощникъ» – просторечное «помочникъ»; вместо ошибочного «вдовци» – правильное «вдовици» (которых Калита «от насилникъ изимая»); наконец, вместо «въ апустевший земли» – «в запустеивший (!) земли».

Границы текста в Р совпадают с тем отрезком записи СЕ , что помещается между введением и заключением с упоминаниями «Анании чернеца»: «Написано бысть си Еуангелие въ граде Москове на Двину къ Святей Богородици повелениемь рабомь Божимь Ананиею черньцемь [ следует текст Похвалы ]. Сии бо великий рабъ Божий Анания чернць (!), поминая его святительскый санъ…» Все это позволяет вернуться к мысли М. Н. Тихомирова о вставке в запись СЕ готового литературного произведения, разорвавшего рассказ об «Анании чернеце» 179 179 Уже после сдачи статьи в печать обнаружилось, что в книжности XVI в. Похвала Ивану Калите не одинока. Бóльшая часть памятника приводится в анонимном послании (вероятно, новгородского или псковского происхождения), которое нам известно по единственному списку второй половины XVI в. РГБ, Унд. 1084, л. 273об. -293 («Предисловие азбуки толковыя вкратце… к некоему христолюбцу во власти сущу»). Здесь Похвала отнесена к скончавшемуся Василию III. Судя по контексту («самого кормчиа лишени есми», л. 276об.), послание следует датировать временем не позднее середины 40-х гг. XVI в.

.

Читать дальше