Впрочем, помимо слухов, есть заслуживающие большего доверия свидетельства отношения императорской семьи к голоду. Так, министр иностранных дел Н. К. Гирс делился с Ламздорфом своими впечатлениями от разговоров за завтраком у императора в конце января 1892 года: «Его величество не хочет верить в голод. За завтраком в тесном кругу в Аничковом дворце он говорит о нем почти со смехом; находит, что большая часть раздаваемых пособий является средством деморализации народа, смеется над лицами, которые отправились на место, чтобы оказать помощь на деле, и подозревает, что они это делают из‐за похвал, которые им расточают газеты… Цесаревич тоже слушает эти разговоры с одобрительной улыбкой» 24 24 Ламздорф В. Н. Дневник… С. 253.

.

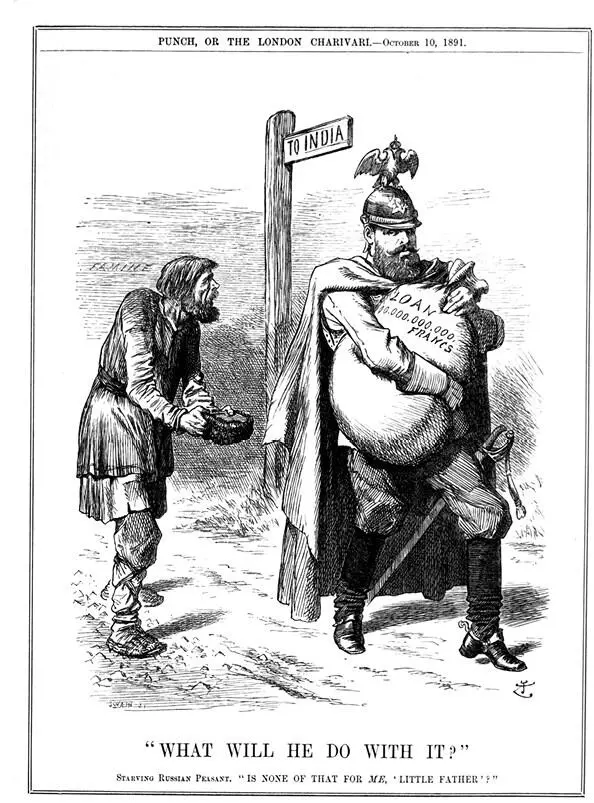

В 1870–1890‐х годах в сознании общественности голод ассоциировался в первую очередь с картинами «Великого голода» 1876–1878 годов в Индии, на описание ужасных последствий которого российская пресса не жалела красок, рассказывая о распухших от голода и умиравших прямо на улицах городов мужчинах, женщинах, стариках и детях. В 1891–1892 годах некоторые корреспонденты проводили параллели между ситуацией в Индии и России, причем либеральные издания были склонны отмечать общие черты, консервативные, напротив, отрицать всякую связь. «Голод в Индии» становился ширмой, за которой правая пропаганда пыталась спрятать бедственное положение российских крестьян. Во время кампании по сбору средств в помощь голодающим в России британский журнал «Панч» опубликовал карикатуру, на которой Александр III нес в Индию огромный мешок денег мимо голодающего крестьянина.

«Что он будет с этим делать?»

Punch. 1891. October 10. P. 175

И хотя масштабы голода в Индии и России действительно несопоставимы, тем не менее в отдельных российских селах ситуация была близка к катастрофической. Корреспондент «Русского слова» так вспоминал посещение поволжских деревень: «„Голод в Индии“ был близок к нашей действительности. Не валялись на улице скелетообразные людские тени. Но в цынготных больничках лежало по 15–20 человек, людей только по имени. В действительности, это были трупы. Запах трупный, вид умирающего, вспухшее лицо, потускневший взгляд, тяжелое прерывистое дыхание… Помню ребенка. Худенькие ручки, огромный отвислый живот. Старческая серьезность на лице. Он смотрел нам в глаза глубоким, не земным взглядом и ел огромный кусок хлеба из лебеды. Хрустел песок на зубах» 25 25 Панкратов А. С. Без хлеба… С. 23, 28.

.

Л. Н. Толстой также сравнивал голод в Индии и России. При этом писатель предлагал сначала разобраться в том, что считать голодом, склоняясь к мысли, что голод – это не обязательно отсутствие пищи вообще, а недополучение организмом необходимых питательных веществ: «Если же под голодом разуметь недоедание, не такое, от которого тотчас умирают люди, а такое, при котором люди живут, но живут плохо, преждевременно умирая, уродуясь, не плодясь и вырождаясь, то такой голод уже около 20 лет существует для большинства черноземного центра и в нынешнем году особенно силен» 26 26 Толстой Л. Н. Собр. соч. В 22 т. Т. 13. С. 183.

. В. А. Оболенский, студентом отправившийся на помощь голодающим Богородицкого уезда Тульской губернии, тоже пришел к выводу, что «бедность богородицких крестьян хроническая и что в голодный год, при помощи земской ссуды, им живется лишь немного хуже обычного» 27 27 Оболенский В. А. Моя жизнь… С. 107.

. Такой подход оправдан тем, что во многих селах голодающих губерний хлеб был, но это был особенный, «голодный хлеб». Земства собирали его образцы, одинаковые что в 1892‐м, что в 1898‐м, 1907‐м или 1911 году. Чаще всего хлеб разбавляли лебедой, такой «голодный хлеб» крестьяне считали даже вкусным, смешивали муку с дикой гречихой, овсом, желудями и отрубями, делали хлеб из конопляного жмыха. В крайнем случае – из мякины. Часто смешивали с глиной. Когда заканчивалась мякина – употребляли вместо хлеба древесную кору. «Голодный хлеб» из мякины с глиной имел одно важное свойство для людей, мучившихся от голода: он вызывал сильную рвоту, и человек терял аппетит на несколько дней, забывая о чувстве голода.

Специфика российского неурожая заключалась в том, что голод в одних губерниях протекал на фоне относительного благополучия других, так как неразвитость сети железных дорог не позволяла своевременно доставить хлеб в пострадавшие районы. Попытки Министерства путей сообщения организовать перевозку хлебов привели к заторам на железных дорогах (почти на весь ноябрь 1891 года оказалась парализована Владикавказская железная дорога 28 28 Измайлов А. Железные дороги в неурожай 1891 г. СПб., 1895. С. 14.

), что выявило плохую организацию железнодорожного дела в стране и неприспособленность станций для хранения хлеба. В январе – феврале 1892 года, поскольку в целях экономии было решено перевозить зерно не в мешках, а насыпью, когда хлеб прибывал на промежуточные станции, его высыпали из вагонов прямо на снег 29 29 Там же. С. 20.

. Все эти обстоятельства стали причиной увольнения министра путей сообщения А. Я. Гюббенета. Попытки земства закупить хлеб в благополучных районах приводили к росту рыночных цен, что не позволяло поставить в голодающие губернии достаточно хлеба. В том же 1892 году чиновники Министерства финансов признавали, что «голодание населения могло иметь место даже при избытке общего производства хлеба в России» 30 30 Ермолов А. С. Неурожай и народное бедствие. СПб., 1892. С. 3–4.

. Отсюда парадоксы историографической дискуссии о «голодном экспорте», который связывают с приписываемой Вышнеградскому фразой «недоедим, но вывезем». Однако вывоз хлеба в голодные годы не являлся значимым фактором обеднения крестьянства, тем более что значительная доля экспорта осуществлялась за счет помещичьих хозяйств (к тому же с июля 1891 года правительство стало вводить запрет на вывоз хлеба из пострадавших губерний). Более существенными факторами оказывалась неразвитая инфраструктура, несогласованность действий центральной, губернской власти и земских организаций. Согласно В. Н. Ламздорфу (но вопреки А. С. Ермолову, который поддерживал обвинения министра финансов в том, что тот выступал за экспорт в ущерб благосостоянию крестьян), Вышнеградский уже в июне 1891 года думал о том, чтобы остановить экспорт и вернуть часть хлеба обратно, так как из‐за неурожая у него имелись опасения «политического характера» 31 31 Ламздорф В. Н. Дневник… С. 148.

. «Голодный экспорт» в большей степени был проблемой морально-этической, чем экономической, что в итоге и привело летом – осенью 1891 года к запрету экспорта зерна на десять месяцев. И все же для прогрессивной части общества Вышнеградский был определенным раздражителем, в то время как консервативные круги его поддерживали. Князь В. П. Мещерский на страницах «Гражданина» описывал министра финансов как мудрого и прозорливого человека, пытаясь защитить его от ходивших о нем в обществе слухов 32 32 Гражданин. 1892. 1 января.

. При этом Вышнеградский был далеко не самым консервативным представителем правительства (например, он предлагал сократить расходы на вооружения и на сэкономленные средства увеличить финансовую помощь пострадавшим крестьянам). В отличие от министра финансов, признававшего голод в России, главным отрицателем голода в правительстве («голодным диссидентом») был министр внутренних дел И. Н. Дурново 33 33 Ламздорф В. Н. Дневник… С. 230.

.

Читать дальше

![Сергей Никитин - Как квакеры спасали Россию [litres]](/books/433237/sergej-nikitin-kak-kvakery-spasali-rossiyu-litres-thumb.webp)