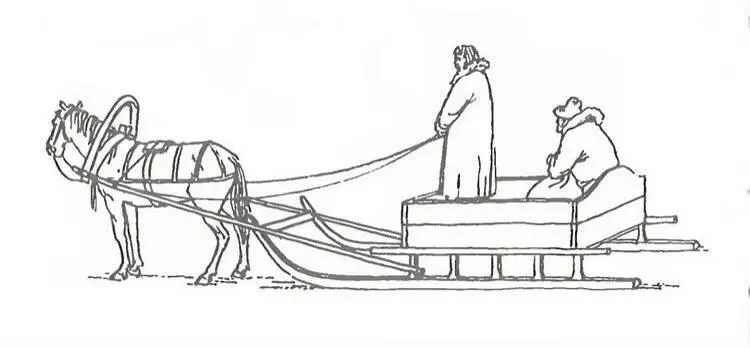

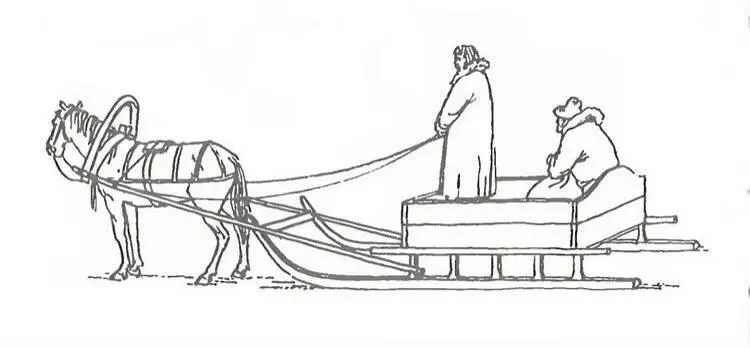

4. Сани (реконструкция). Новгород, Х в.

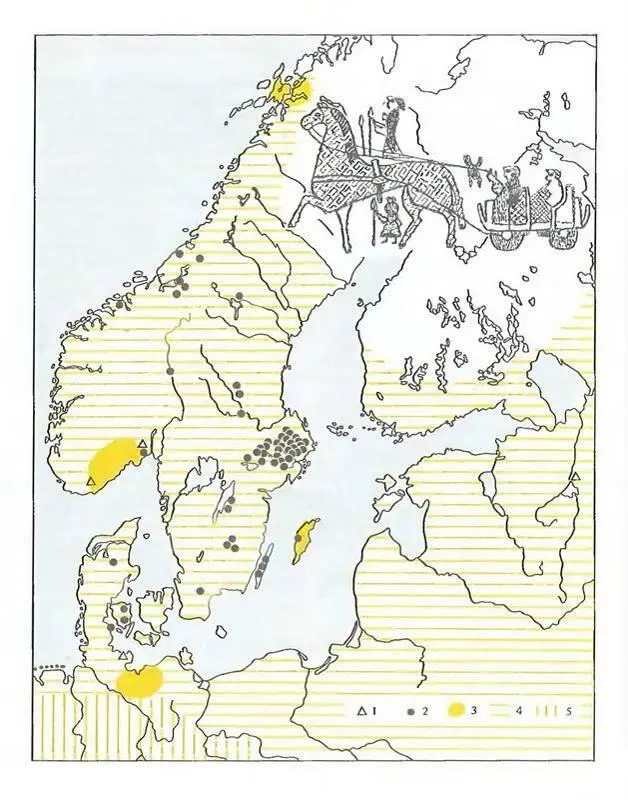

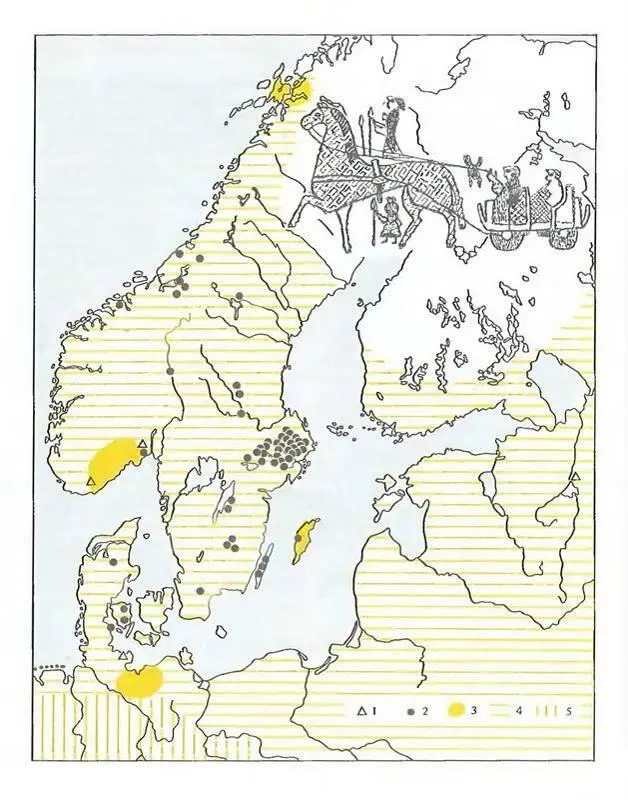

В-третьих, важным новшеством было распространение дуговой и шлейной упряжи, позволявшей значительно эффективнее использовать тягловую силу животных. Лошадь, применявшаяся до этого исключительно для верховой езды, с появлением дуговой, хомутной или шлейной сбруи становится упряжным животным (илл. 4). Хомут славянские племена переняли у степных кочевников юго-восточных областей, в свою очередь, вероятно, позаимствовавших их из Китая11; шлея, известная в поздней античности, судя по единичным изображениям, появилась у скандинавских племён не позднее IX в.12 Значительно позже, видимо под славянским воздействием, у скандинавов распространилась дуговая сбруя: на изображениях упряжных лошадей усебергского ковра её ещё нет. У славян дуга и хомут засвидетельствованы находками в Новгороде по крайней мере с X в. С этого же времени и позднее в Скандинавии появляются дуги (под хомут или под шлею), украшенные богато орнаментированными декоративными накладками (илл. 5).

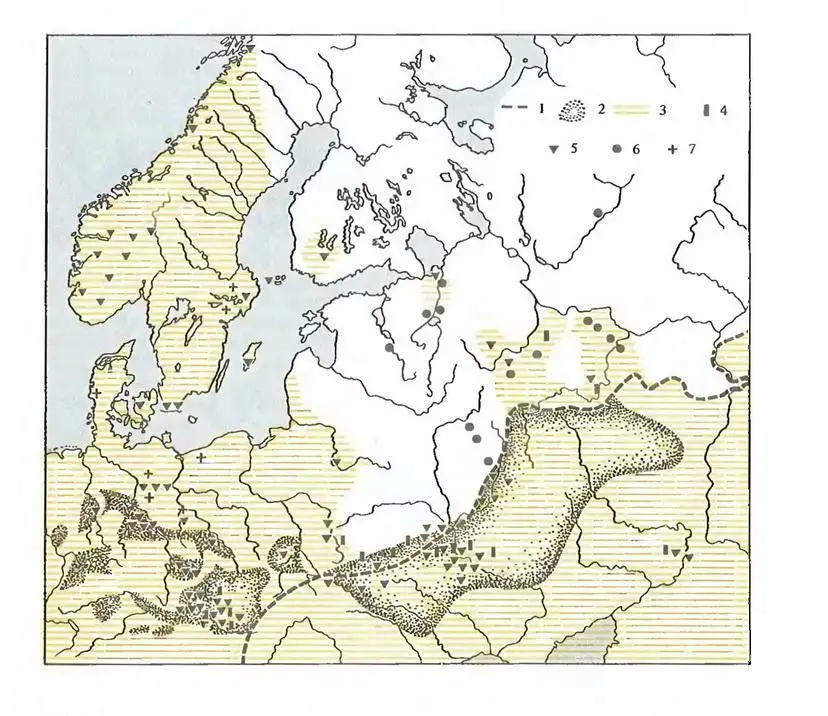

5. Находки деталей дуговой сбруи:

1. находки саней и повозок,

2. находки оковок дуги,

3. области, в которых, по письменным и иконографическим данным, преобладала конная упряжка,

4. области преимущественного распространения конской упряжки,

5. области преимущественного распространения воловьей (бычьей) упряжки

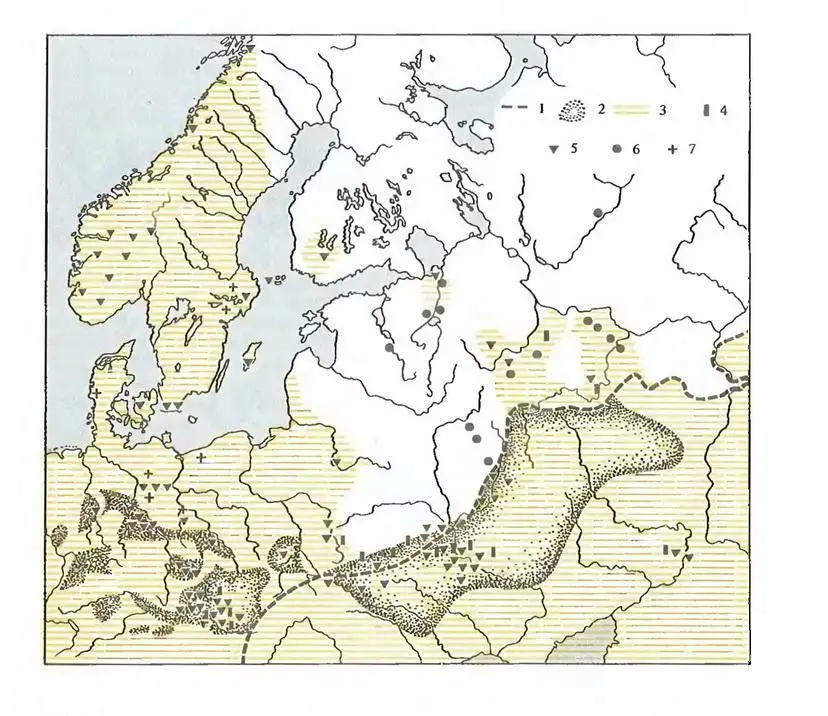

Использование упряжной лошади имело особое значение для развития пашенного земледелия: тягловая скорость лошади примерно вдвое выше, чем у быка или вола. На легких почвах возрастает быстрота и соответственно площадь распашки, разворачивается освоение новых посевных площадей, сопровождающееся увеличением урожайности. В связи с этим совершенствуются орудия земледельческого труда. В восточнославянских, финских и балтских областях, по-видимому, вместе с распространением упряжной лошади входит в употребление соха с железным сошником 13. Она позволяла распахивать тяжелые почвы. В других районах, к северу и югу от Балтийского моря, ещё долгое время сохранялся деревянный плуг с деревянным ральником (рабочей частью). В Скандинавии, кажется, уже в вендельский период (VII—VIII вв.) железный лемех находит повсеместное применение. В то же время отсутствуют отчетливые указания на использование железного плужного лемеха в землях ободри-тов, лютичей, поморян и пруссов в отличие от малопольских, сорбских, чешских и моравских областей 14(илл. 6).

6. Находки деталей плуга и сохи VII-XI вв.

1. южная граница лесной зоны,

2. чернозёмы и лёссовые почвы,

3. области распространения плуга

Находки: 4. чересло (плужный нож), 5. плужный лемех, 6. сошник, 7. деревянный плуг.

Наряду с изменениями в экономике сельского хозяйства появляются новые тенденции в других областях хозяйственной жизни населения стран Балтики раннего средневековья. Особое значение имело производственное освоение местных видов сырья для обмена, концентрация ремесленного производства в постоянных центрах и прежде всего новый тип производства и расселения крупные вотчины, принадлежавшие племенной аристократии. И здесь также имеются значительные региональные отличия, которые в дальнейшем проявляются более отчётливо и могут быть детально исследованы по крайней мере для отдельных областей.

7Lange E. Grundlagen und Entwicklungstendenzen der frühgeschichtlichen Agrarproduktion aus botanischer Sucht. — Zeitschrift für Archaeologie , 1976, Bd. 10, S. 75-120; Welinder St. Prehistoric Agriculture in Eastern Middle Sweden. — Acta Archaeologica Lundensia , Bonn/Lund, 1975; Herrmann J. Die Nordwestslawen und ihr Anteil an der Geschichte des deutschen Volkes. — Sitzungsberichte Akademie der Wissenschaften , 1975, Berlin, 1975, S. 11.

8Berglund В. E. Late Quaternary Vegetation in Eastern Blekinge, South-Eastern Sweden. A Pollen-Analytical Study II. Post-Glacial Time. - Opera Botanica , Stockholm, 1966, t. 12, fasc. 2. В этом отличном, концентрированном исследовании одного ландшафта устанавливается следующее:

1. Рожь возделывается с начала субатлантического периода (СА), однако значение в сельскохозяйственном производстве она приобретает лишь при переходе от СА1 к СА2, т. е. примерно с VII в. н. э. Значение проса по сравнению с рожью с этого времени снижается. 2. В период СА1, т. е. до широкого распространения ржи, в качестве сорняка обильно представлен подорожник. По мере распространения ржи подорожник исчезает. Это может означать, что в противоположность растущему значению земледелия роль скотоводства снижается.

Читать дальше