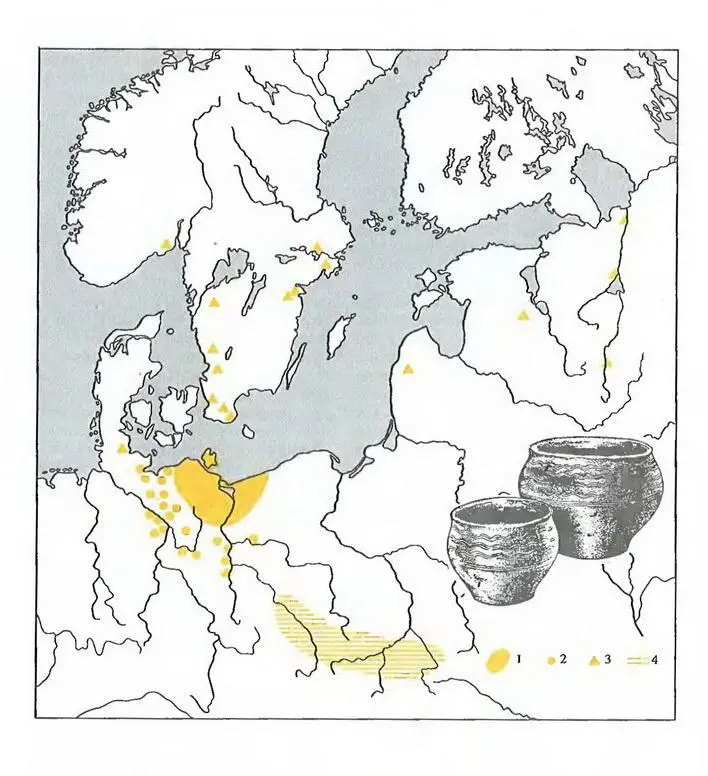

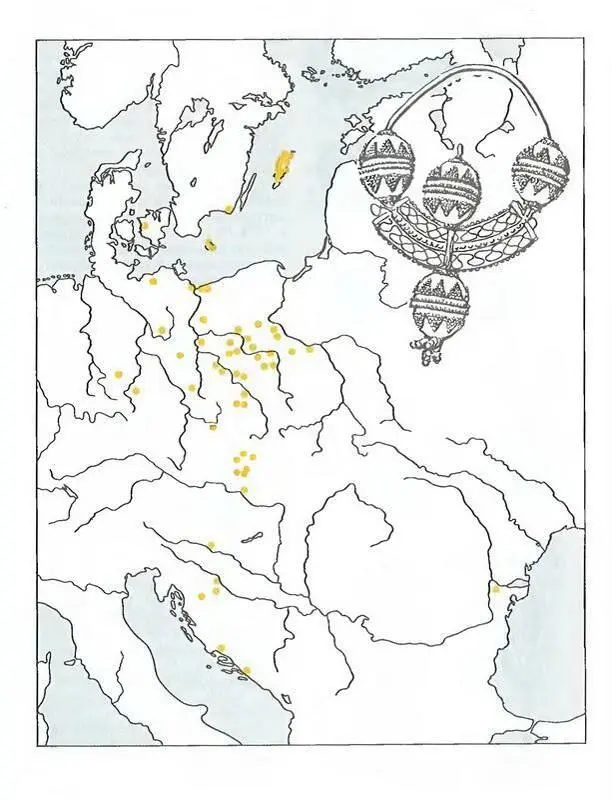

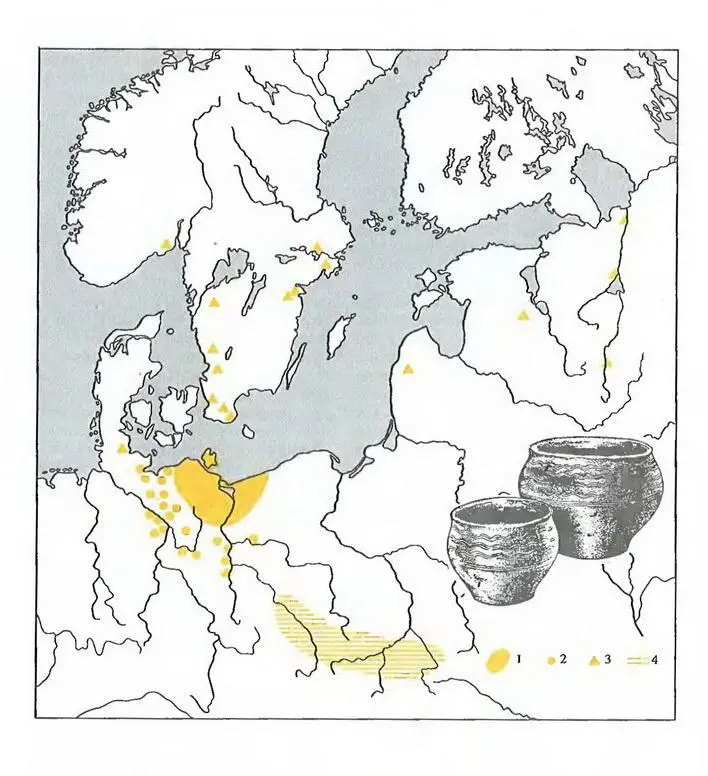

9. Распространение фельдбергской керамики. 1. Основная область распространения фельдбергской и фрезендорфской керамики. Комплексы и единичные находки фельдбергской и фрезендорфской керамики за пределами основной области их распространения 2. на территории западнославянских племён, 3. на других территориях, 4. предположительная исходная область формирования керамики фельдбергского и фрезендорфского типов . Вторая зона освоения античного наследия охватывает бывшие римские провинции к югу от Дуная, которые начиная с VI в. были подчинены славянскими племенами. С рубежа VIII—IX вв. от Болгарии по бывшему византийскому Подунавью распространяется керамика, оказавшая значительное воздействие на скромную, однако сплошь орнаментированную домашнюю посуду почти всех славянских племен; с X в. она также появляется в Скандинавии, либо в качестве товара, либо, скорее, как тара для других товаров (например, мёда). Эта так называемая позднеславянская керамика широко представлена от Киевской Руси вплоть до прибалтийских земель: низовьев Вислы (Гданьск), Поморья и Гольштейна; она оказала также определенное влияние и на области с ранее сложившейся высокоразвитой традицией гончарного производства, основанной на фельдбергском или фрезендорфском типах40. Распространение керамики благодаря её массовости особенно наглядно выявляет культурные связи славянских племен балтийского побережья и областей, лежащих южнее, а также контакты через Балтийское море со Скандинавией. Кроме того, развитие и распространение керамики ярко показывает, как преломлялись основные эстетические принципы формообразования в массовой продукции, а следовательно, как эта художественная форма воздействовала на стилистические течения в обширном регионе. Связи такого рода имели место, конечно, и в производстве украшений. На ремесленное производство в славянских городищах и торговых центрах Великополыни и Поморья в VIII—IX вв. особое воздействие оказало ювелирное мастерство дунайско-великоморавской области. Височные кольца темпелы офского типа представляют собой прекрасный образец такого воздействия, восходящего к византийской ювелирной традиции41. В различных вариантах, выработанных в Каринтии, Великой Моравии, Польше, низовьях Одера, эти кольца производились на протяжении многих столетий, в некоторых местах удержавшись до высокого средневековья. Наибольшее распространение их относится к X в. В это время в большом количестве они проявляются на Борнхольме и Готланде, а в единичных экземплярах — также на Зеланде и в Сконе42 (илл. 10).

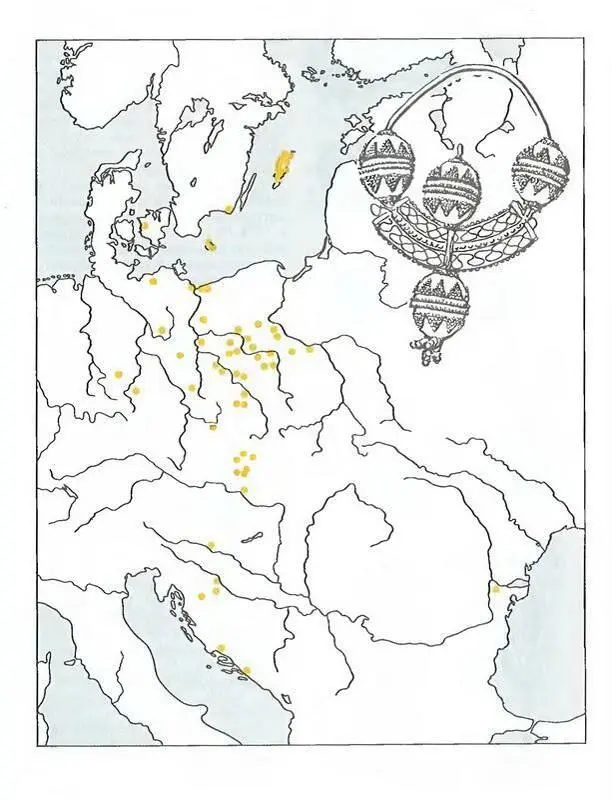

10. Височные кольца темпельгофского типа. Подобным же образом обстоит дело с распространением серебряных коробчатых височных колец43, полулунных колец с ланцетовидными привесками44, с серебряными одежными или поясными застежками45 и подвесками-капторгами. Другие формы украшений, вроде лунниц, служивших одновременно символом женской плодовитости, распространились на Балтику через восточнославянские земли46 (цв. илл. 24).

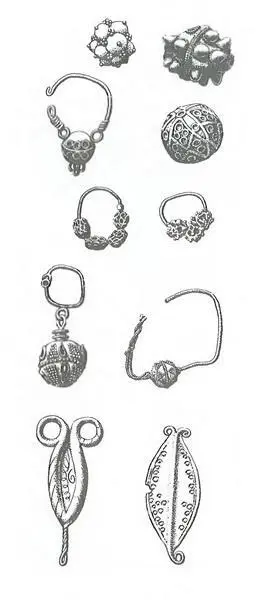

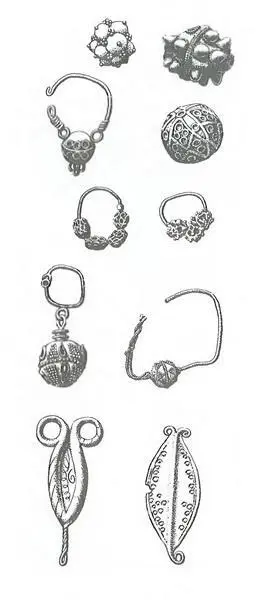

11. Славянские украшения (справа) и их арабские прототипы

Сюда проникли, были освоены и переработаны также и прямые арабские прототипы многих украшений. К ним относятся зерненые лунницы, височные кольца с полыми коробчатыми бусинами, иногда украшенными зернью, ромбовидные привески, капторги. В странах арабского Востока эти украшения нередко изготавливали из золота, в славянском мире они воспроизводились главным образом в серебре (илл. 11). Роль посредника в передаче этих украшений играл крупный торговый центр на Волге, Булгар, столица Волжской Булгарии47. Импульсы такого рода из арабских стран достигали не только славянских, но и балтских и скандинавских племен. В Бирке, например, в VIII—X вв. широкое распространение получил обычный для арабско-персидских территорий кафтан, отороченный шелковой лентой. Отделка женских сарафанов местного покроя под влиянием арабско-персидского кафтана или, может быть, византийского кавалерийского плаща видоизменяется, причем как в Бирке, так и в Польше и Поморье. Уже в самых ранних могилах Бирки (IX в.) обнаружены остатки вышитых полотняных рубашек (илл. 12). Этот чуждый для Скандинавии вид одежды, очевидно, был позаимствован у восточных славян48.

Читать дальше