Длительные военные действия сформировали консолидированное государственное объединение всех тюркских племен Сырдарьи и арало-каспийских степей, а также кочевников Жетысу и Сибири. Основной племенной состав Огузского государства состоял из племен халадж, жагр, чарук, карлук, имур, баяндур, кай и т. д. Всего, по Махмуду Кашгари в государстве Огузов насчитывалось 24 племени, которые делились на бузуков и учуков по 12 племен в каждой партии.

В Х веке, под влиянием кимеков и кыпчаков, огузская держава раскололась на две части. Восточная часть состояла из «сегиз огузов» (найманы) и «тогуз огузов» (кереи), которые во время засухи Х века были вынуждены уйти в Алтайские горы и леса северо-западной части Прибайкалья. В XI веке, между Алтаем и Тарбагатаем они создали свое независимое ханство и приняли христианство несторианского толка. Западные огузы были вытеснены в современный Туркменистан, от которых позже откололись сельджуки, откочевавшие в Малую Азию.

Феодальная верхушка огузов, состоявшая из главы государства «джабгу», его заместителей кюль-еркинов и предводителей племен во главе с сюбаши, уже в VII – VIII веках окончательно решила для себя находиться в степи круглый год и, с этой целью, на берегах горных рек Улытау начала возводить вполне комфортабельные для того времени резиденции. В бассейне реки Сарысу один за другим появились дворцы, укрепленные глинобитными стенами, с характерными фланкирующими башнями и углами, направленными по четырем сторонам света. В таких крепостях Западной Сары-Арки, как Аяккамыр, Баскамыр, Хан ордасы (Аксай) были построены цитадели, что и доказывает факт применения этих дворцов круглогодично. Об этом также свидетельствует наличие древних следов пашен, которые обеспечивали жителей поселений земледельческой продукцией.

Стороннему наблюдателю за историческими процессами в Великой степи может показаться, что отсутствие на карте больших городов есть результат скудности водных ресурсов, что приводило лишь ограниченной утилизации ресурсов степи кочевыми хозяйствами. Если Торгайское плато лучше обводнено ручьями и притоками Тобола и Ишима, то скудность воды и травостоя в степях Улытау компенсировали металлургические центры Жезказган, Талдысай и другие.

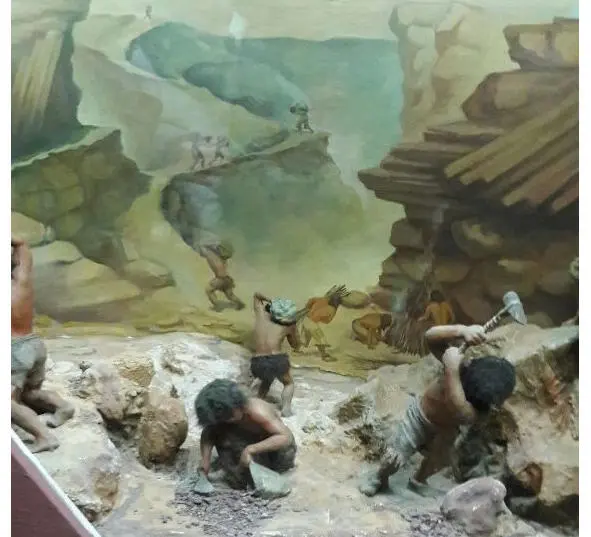

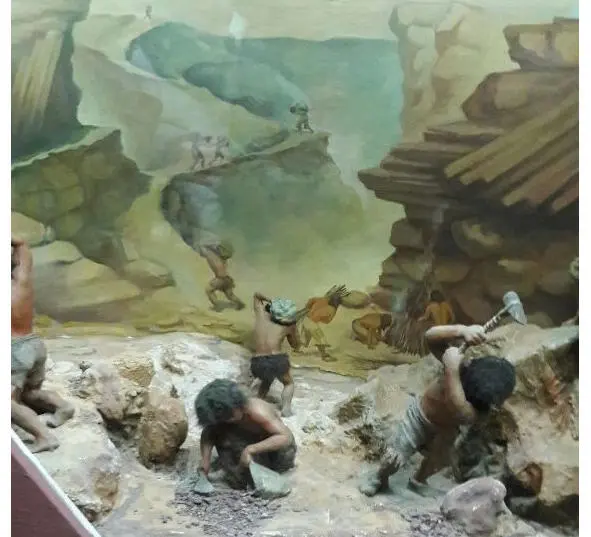

Наряду с сезонным пастбищным скотоводством у огузов была высоко развита городская культура, которая в степной части основывалась на металлургии. Жезказганские рудокопы, металлурги, ремесленники и ювелиры производили продукцию, которая была основной в вопросе пополнения государственной казны.

Следы добычи золота были обнаружены К. Сатбаевым при обследовании месторождений Мык, Алтыншокы и Обалы. При исследовании месторождений древних горняков К. Сатбаев приводил первые расчёты об объёмах добытой руды и процентном содержании металла в отвалах изучаемых объектов. Этому способствовали изученные главным геологом Карсакбайского медеплавильного комбината работы английских геологов Уэста и Гарвэя. 37

Древние рудокопы-металлурги. (Фото автора с экспозиционной диорамы Музея истории горного и плавильного дела посёлка Жезды).

Алькей Маргулан отмечает наиболее крупные поселения Жезказгана, как Мыйлыкудык, Айнаколь, Соркудык, Кресто-Воздвиженское (Кресто), Златоуст. Эти поселения были расположены в цепочку, с интервалом в 3—8 км, вдоль притоков рек Кенгир и Жезды. Поселения были обнаружены в виде группы ям со скоплением фрагментов керамики и орудий горного дела.

Главным и самым крупным из этих исторических памятников Жезказгана является Мыйлыкудык или, как его называло тогда местное население, Елюкудык, то есть «пятьдесят колодцев», из-за наличия здесь многочисленных остатков медеплавильных печей в виде колодезных ям. Площадь поселения и следы производственной деятельности достигали более 10 га, состоящая из следов жилищ-полуземлянок, хозяйственных и складских помещений, а также мастерских по производству орудий труда и металлических изделий. Производственный процесс на Мыйлыкудык продолжался до позднего средневековья.

Об этом свидетельствует Абу-л Газы, который, рассказывая о территории государства огузов, пишет: «На восток юрты огузского эля простирались до Иссык-Куля и Алмалыка, на юг – до Сайрама и гор Казыгурт-таг и Караджык-таг, на север – до гор Улуг-таг и Кичик-таг, в которых медь добывают». Учитывая то, что «Родословную туркмен» Абу-л Газы написал в XVII веке, можно с уверенностью закрепить за источником роль документального свидетельства о добыче меди в Жезказгане в этот период, так как о добыче меди летописец пишет в настоящем времени.

Читать дальше