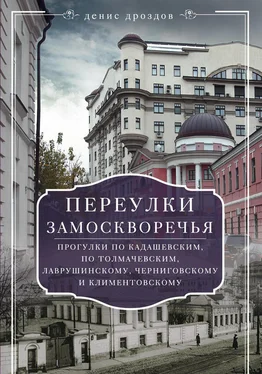

Пыжевский переулок. Нечетная сторона. Современная фотография

Среди ученых, претендовавших на роль научного руководителя этого ответственного проекта, выделялся сорокалетний профессор Ленинградского физико-технического института Игорь Васильевич Курчатов. Специальная лаборатория атомного ядра была создана в Казани – городе, где учился Курчатов. Весной 1943 года группу работников спецлаборатории для выполнения наиболее ответственной части работ по урану перевели из Казани в Москву, в дом № 3 по Пыжевскому переулку. Игорь Васильевич был глубоко убежден, что создание новейшей техники и первые этапы ее развития должны проходить под руководством ученых, причем руководство он понимал в самом широком смысле слова, включая в это понятие не только высказывание идей, но и предоставление ученым достаточно прав. В команде Курчатова были такие крупные фигуры, как Ю. Б. Харитон, Г. Н. Флеров, Я. Б. Зельдович, И. К. Кикоин, А. И. Алиханов и др.

Осенью 1943 года из Пыжевского переулка специальная лаборатория атомного ядра перебралась на постоянное место в другой район Москвы – в Покровское-Стрешнево, где впервые в Европе 25 декабря 1946 года был запущен атомный реактор. Институт в Пыжевском переулке всегда рассматривался как временный «бивак», но это не умаляет его значимости в истории нашей науки и страны. Кто знает, может быть, самые эпохальные открытия были сделаны Игорем Васильевичем Курчатовым и его сподвижниками именно здесь.

С Пыжевским переулком связаны имена многих знаменитых ученых. Например, здесь работал почвовед академик Б. Б. Полынов. В своих трудах он обращал внимание на то, что все в природе – рельеф, горные породы, климат, растительность, животные – тесно связано между собой. В лабораториях научно-исследовательских институтов в Пыжевском переулке вершились судьбы мировой науки: например, здесь получен первый металлический уран и сверхчистый полупроводниковый германий, разработана технология получения бездислокационного кремния. Об этих открытиях можно рассказывать и рассказывать. Но нам пора продолжать прогулку!

В Погорельском, Щетининском и Казачьих переулках

Казачья слобода существовала в Замоскворечье с конца XVI века. Я уже упоминал, что замоскворецкие казаки сыграли немаловажную роль в победе народного ополчения князя Д. М. Пожарского и Кузьмы Минина над польскими интервентами. В XVI веке в этой местности была Коломенская ямская слобода, которую в 1583 году перевели в район современной улицы Зацепы. Быть может, именно тогда здесь стали селиться казаки. В слободе были сибирские, донские и украинские казаки. Центром слободы стала церковь Успения Пресвятой Богородицы, что в Казачьей слободе, расположенная на углу с Большой Полянкой. В конце XVII века Петр I упразднил стрелецкие поселения в Замоскворечье. Возможно, подобная участь постигла и казачью слободу.

Москвовед С. К. Романюк в книге «Из истории московских переулков» сообщает: «Еще в 1830 г. в приходе церкви Успения числилось «Козачье подворье», где жили несколько казаков во главе с «урядником Войска Донского». Казачье подворье находилось через двор от церкви на углу со Старомонетным переулком. Церковь выстроил в конце 1690-х гг. стольник Василий Полтев, а через сто лет – в 1798 г. – построили трапезную с двумя приделами и колокольню, которая видна издалека по Большой Полянке, так как она поставлена на одном из изгибов улицы. До 1890-х гг. оба Казачьих переулка называли Успенскими. Более раннее название 1-го Казачьего – Жуков переулок, а 2-го – Фаминцын, по фамилиям домовладельцев».

Погорельский и Щетининский переулки назывались в XIX веке Большим и Малым Екатерининскими по церкви Екатерины Великомученицы, что на Всполье. В 1920-х годах Екатерининские переулки были переименованы. При переименовании произошла ошибка. Согласно планам Москвы XVIII века, Погорельским называли Малый Екатерининский переулок. Москвоведы не первый год твердят о том, что названия нужно поменять местами, но ведь это такая морока: нужно переделывать таблички с номерами домов, вносить поправки во все документы и выполнять массу ненужной, по мнению чиновников, работы. Так и остаются переулки с не своими именами.

Многочисленные офисы, торгово-промышленные центры, гостиницы и жилые комплексы в Казачьих и Екатерининских переулках давно стали нормой жизни. Так, во 2-м Казачьем не сохранилось практически ни одного исторически подлинного здания. А ведь еще в конце XIX века писатель А. М. Пазухин говорил об этой местности: «Между Полянкой и Ордынкой расположены очень уютные и весьма тихие переулки, похожие на безлюдные улицы наших провинций и населенные преимущественно средним купечеством, которое имеет там свои дома, переходящие из рода в род и большею частию похожие один на другой если не наружным видом, то расположением комнат, двором и характером обстановки. Чистый двор с сарайчиками и амбарами, с резной решеткой, отделяющей двор от сада, с конурой цепного пса, всегда сытого и всегда сердитого, с колодцем под узорным навесом, с путешествующими по двору курами под предводительством важного петуха» [115].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу