Солярный символ – крест в круге, можно увидеть и на сценах священной трапезы Митры и бога Солнца. Круглый ритуальный хлеб, лежащий перед Митрой, надрезан на четыре части, возможно, для более удобного его преломления, но скорее всего – для придания акту священной трапезы большего сакрального символизма. Хлеб и сладкое вино – святое причастие митраистов – символизировало блаженство в будущей жизни в царстве доброго Митры. Как известно, христианское таинство причастия творится как воспоминание о Тайной Вечере Иисуса Христа и апостолов. Ритуальная трапеза митраистов также является символическим воспроизведением священного пира Митры и его помощников.

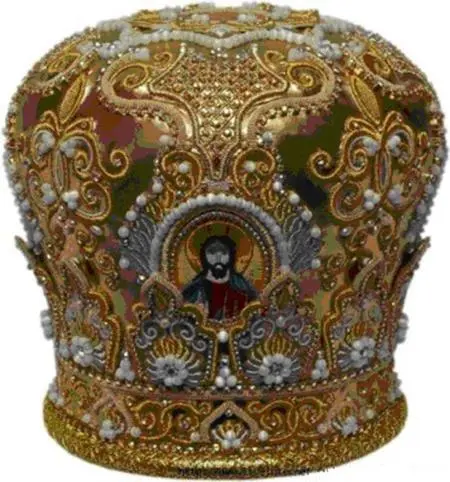

Сама организация церкви братьев во Христе во многом напоминала стройную систему организации братств дисциплинированных митраистов, а высший сан католической конфессии дублировал высшую ступень митраистских посвящений и назывался также – Pater – «Отец», или просто «Папа». Как уже отмечалось, по сей день христианские священнослужители высокого сана – архиереи и архимандриты носят головной убор, называемый «Митрой», доставшийся им в наследство от жрецов Митры, а митрополиты по-прежнему управляют столичными епархиями, что является лучшим свидетельством живучести идей митраизма. Даже города раньше назывались «Mitrapolis», т. е. «город Митры», город Солнца.

Рис. 71

Рис. 72

Рис. 73

Митраизм оказал огромное влияние не только на последующие религиозные учения, но и на другие области жизни. В частности, искусство также является областью, в которой заимствования очень заметны. Например, митраистская скульптура (предшествовавшая христианству) предоставляла ранним христианским мраморщикам множество моделей, которые и были ими приняты или приспособлены для своих нужд. Так, в образе Митры, открывающего пущенными им стрелами источник живой воды, они почерпнули вдохновение для создания изображения Моисея, ударяющего жезлом по скале Хорив. Они были настолько верны устоявшейся традиции, что воспроизводили даже изображения космических божеств, таких, например, как Солнце или Ветер. В результате данного влияния и на саркофагах, и в скульптурных миниатюрах, и даже в порталах римских церквей можно обнаружить следы влияния обширных композиций, украшавших священные подземелья митреумов (Рис. 72–77, на Рис. 76 изображен головной убор священника, называющийся митра).

Рис. 74

Митраистские храмы, как уже отмечалось, представляли собой пещеры или подземелья. Во многом это объяснялось тем, что сама доктрина митраизма была связана не только с таинствами, но и со сложной системой посвящений. При посвящении в таинства Митры проводились испытания на способность преодолевать боль, в частности, проходить через огонь. Адепты этой религии верили в очистительную силу огня и его способность уничтожать зло, потому использовали огонь, чтобы подтвердить верность данному слову либо договору (напомним, что «Митра» в переводе с древнеперсидского означает «договор», «контракт»). Считалось, что только поддержка со стороны Митры может посодействовать человеку пробежать меж двумя полыхающими кострами и остаться невредимым.

Рис. 75

Рис. 76

Рис. 77

С первых дней истории свет существовал в сознании людей как противоположность мраку. Традиционными историками, как уже говорилось, считается, что митраизм имеет древнеперсидское происхождение. В учении персидского пророка Заратуштры (греч. Зороастр), получившем заглавие «Авеста», мир как бы раскололся надвое. Свет и тьма, добро и зло оказались резко противопоставленными. В Старой Авесте Митре отводилась принципиальная роль посредника меж богом и людьми, «которого не может ввести в обман никто». Созданный верховным богом Ахура Маздой, он стал основным конкурентом Ахримана (воплощение абсолютного зла) и неустанно боролся с темными силами. Его значение быстро росло, ибо по зороастрийским верованиям от борьбы добра и зла зависит весь миропорядок. Как повествуют мифы, Митра покровительствовал дружбе, награждал собственных преданных почитателей славой и богатством, духовным покоем и бессчетным потомством. В ведении этого бога находились и вещественные блага, и духовные добродетели. Приблизиться же к горящему алтарю можно было, только очистив себя неоднократными омовениями и бичеваниями. Его спасительная поддержка помогала душе преодолеть переход через Чинват – «мост-разлучитель», ведущий или к небесному блаженству, или в преисподнюю. В конце времен Митра был должен дарить благочестивым последователям нескончаемую жизнь и блаженство. Согласно легенде, Митра вступил в бой с Солнцем и вышел из него победителем, после этого Солнце и Митра стали друзьями. С течением времени его начали почитать и как источник Небесного Света.

Читать дальше