В первой половине дня немцы зашли в деревню и сразу же начали выгонять из домов всех жителей. Фашисты стали дома поджигать и взрывать отопительные печи. Жителей согнали в конец деревни к Оке, а потом всех погнали на высокую сопку, которая расположена между Жабынью и Боровной. На этой сопке до войны росли огромные дубы, которые были спилены накануне прихода немцев. Из глубокого снега торчали пни, которые и спасли жизни этой деревни.

Фашисты загнав жителей на сопку, сами спустились чуть ниже сопки к дороге, которая идет от Жабыни через Кураково на Белев. Установив пулемет, они открыли по жителям огонь. Старики, – бывшие воины поняли задумку немцев, прокричали всем зарыться в снег, залечь за пни. Пули свистели над головами, впивались в пни, за которыми лежали люди, и только часть пуль прошла по жителям, которые потом показывали дырки от пуль на своей одежде.

Наши солдаты стояли в 300 метрах, в лесу, но стрелять не могли по немцам, так как могли убить и жителей деревни. Солдатам дана была команда спуститься по балке вниз и зайти от Жабыни в тыл фашистам. Немцы вступили в бой с нашими солдатами, но под натиском начали отступать к д. Кураково.

Вечером этого же дня начался интенсивный артиллерийский обстрел деревни со стороны д. Жуково. Не сгоревшие дома были разрушены снарядами. Жители все спустились в подвалы своих домов, а часть ушла в колхозные подвалы.

В один дом, где находился штаб, а в полуподвале прятались жители с детьми, два снаряда попали в хозяйскую пристройку, в которой находились коровы и армейские лошади. Всю пристройку разнесло на куски вместе с коровами и лошадьми. Выбежавшие люди от испуга бежали под рвущимися снарядами и свистящими пулями к колхозным подвалам, которые находились в 200 метрах от дома. На улице лежали убитые солдаты, лошади и разбитая техника.

К счастью жителям деревни Боровна и тут повезло, никого не убило, никого не ранило.

В другом селе произошла страшная трагедия, которая была озвучена в дни Нюрнбергского процесса, суда над фашистскими преступниками и была названа «Побужской трагедией», которая произошла 7 января 1942 г. в деревне Побуж. В ней фашисты частью повесили и 160 человек, – женщин, стариков, детей, заживо сожгли. Другую часть жителей деревни выгнали на ровное поле. Оно было пристреляно минометами, так как немцы ждали по нему наступление наших войск. Побужцы этого не знали и именно основная масса людей, прорвавшись с левобережья деревни, устремилась через это поле в соседнюю деревню Харлятино. Здесь и погибла основная масса народа под прицельным огнем минометов.

Известно, что у фашистского командования был разработан план под кодовым названием «Ураган», – план летнего наступления группы армий «Центр» в районе Белёва, Сухиничи, Юхново (май-июнь 1942 г), который с треском и провалился.

На территории Белёвского района вплоть до середины 1943 года действовала 61-я армия, которой с июня 1942 г командовал генерал-лейтенант П.А. Белов, бывший командир 1 Гвардейского кавалерийского корпуса. Пригородный совхоз «Плодовощ» фактически стал подсобным хозяйством армии.

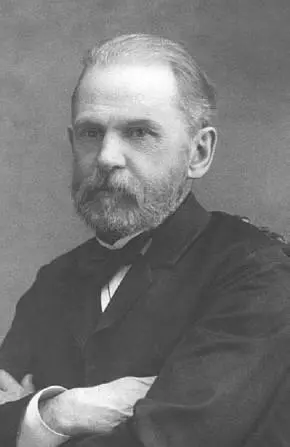

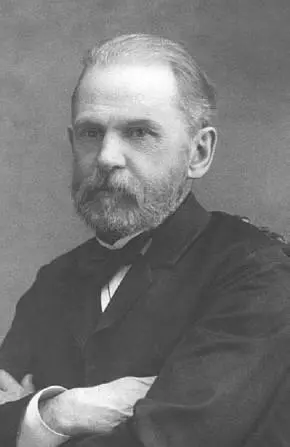

Приложение 1. Найдёнов, Николай Александрович

(1834–1905) – московский предприниматель, общественный деятель, банкир, краевед. Издатель альбомов «Москва. Соборы, монастыри и церкви» (1882).

Н. А. Найдёнов – один из ведущих представителей деловых кругов и общественных деятелей Москвы второй половины XIX – начала XX вв. Родился 7 декабря (ст. ст.) 1834 года в Москве. Его отец (Александр Егорович Найденов) и дед (Егор Иванович Найденов) занимались текстильным производством в Москве. С 1864 года, после смерти отца, Н. А. Найденов возглавил торговый дом «А. Найденов и сыновья». В 60-е годы начинается и общественная деятельность

Н. А. Найденова. В 1866 году он становится гласным (депутатом) Московской городской думы от купеческого сословия. На этом поприще Н. А. активно занимался делами города – работал в шести думских комиссиях. В частности, был членом комиссии по перестройке городских Торговых рядов (1873), устроению Промышленной выставки в Москве (1878) и др. В 1871 году Н. А. Найденов возглавляет Московский торговый банк, а спустя пять лет (1876) занимает ключевую должность в купеческом мире Москвы. Его избирают председателем Московского биржевого комитета – центральной профессиональной организации московского купечества. Этот пост он занимал больше четверти века, вплоть до своей кончины в 1905 году.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу