В основном это были крестьяне, не порывавшие связи с сельским хозяйством. Большинство из них занято было разными черными работами – рубкой леса, жжением угля, доставкой его к домнам, копкой руды, возкой припасов на завод и железа с пристани, постройкой и сплавом дощаников.

Положение рабочих, приписанных к заводам, мало чем отличалось от положения крепостных крестьян. Несмотря на то, что владельцам предприятий предписывалось обеспечить своим рабочим «удобный и пристойный наем», держать их «в сытости», в тоже время они имели право сурово наказывать ленивых, в том числе бить батогами и плетьми, заковывать в железа.

Путешествовавший в 1768—1772 годах по Уралу будущий академик И. И. Лепехин так описывал одно из селений близ города Туринска: «…Великое можно было видеть различие (заводских – Авт .) от других крестьян: всяк отменно был подобострастен, и все их домостроительство было в расстройке; не видно на их полях такого рачения, как у других крестьян, многие пашни стояли запущены и обросли волчецом, да и хижины почти совсем развалились от ветхости и худого присмотра. В такое состояние привел их жребий, возложивший на них заводскую работу, а отдаленность завода в большее их привела убожество противу других крестьян, тому же жребию подверженных» [3].

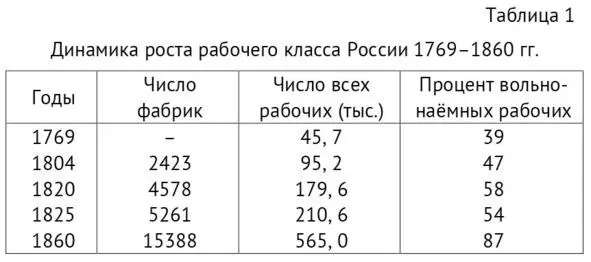

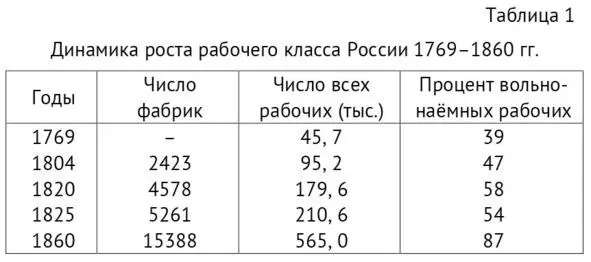

Отсутствие полноценной статистической базы, раскрывающей динамику развития российского предпролетариата и пролетариата, вынуждает исследователей анализировать отдельные показатели этой динамики, касающиеся отраслей производства. Но и сохранившиеся (не совсем полные и точные) данные, в том числе приведенные в таблице 1, позволяют утверждать о довольно высоких темпах роста кадрового потенциала отечественной промышленности.

Численный рост рабочего класса сопровождался ростом его борьбы за свои права, за более благоприятные условия труда и быта. Довольно крупных масштабов волнения на промышленных предприятиях достигли уже в первой половине ХIХ века. За это время по далеко не полным данным было зафиксировано около 200 конфликтов и волнений.

Источник: Лященко П. И. История русского народного хозяйства. М.; Л., 1927. С. 228.

Численный рост рабочего класса сопровождался ростом его борьбы за свои права, за более благоприятные условия труда и быта. Довольно крупных масштабов волнения на промышленных предприятиях достигли в первой половине ХIХ века. За это время по далеко не полным данным было зафиксировано около 200 конфликтов и волнений.

В первой четверти ХIХ века наблюдались два крупных подъема рабочего движения. Первый из них был связан с войной 1812 года, второй – с аграрным кризисом 1820-х годов. Несмотря на то, что рабочие волнения в эти годы, как и в ХVIII столетии, были тесно связаны с крестьянскими, требования, выставлявшиеся участниками волнений, были по существу чисто рабочими. Характерно, что вспышка волнений на каком-либо заводе быстро распространялась и на соседние предприятия. Рабочие бросали работу, скопом двигались в губернский или уездный город для объяснения с начальством, снимая по дороге рабочих заводов и присоединяя их протест к своему.

Аграрный кризис 1820-х годов своеобразно отразился на Урале. Это своеобразие состояло в том, что уральские заводчики держали снабжение рабочих провиантом почти полностью в своих руках. Остро ощутив хозяйственный кризис в нехватке наличных средств, в денежном голоде, заводчики прибегли к испытанным приёмам пополнения кассы: к задержке, а подчас и прямой невыдаче или недодаче зарплаты рабочим и к повышению цен на хлеб, продаваемый рабочим «в счёт зарплаты» из заводских магазинов. Поднявшаяся волна рабочего движения была связана с протестом против подобных порядков и стремления предпринимателей переложить все неудобства, вызванные аграрным кризисом, на плечи рабочих.

Первыми бросили работу в марте 1822 года рабочие Кыштымских заводов купца 1-й гильдии Расторгуева. Затем к ним присоединились мастеровые с других предприятий, в том числе соседних Уфалейских заводов и заводов купцов Губиных, всего – около 8000 человек. Волнения приобрели настолько массовый характер, что встревоженный министр финансов лично стал хлопотать о скорейшей выдаче рабочим хлеба, разрешив даже продавать для хлебных закупок металл, находившийся под арестом за казённую недоимку.

По мере развития рабочих протестов росла их внутренняя организованность. Из рабочей среды стали выделяться руководители: рабочие сами избирали себе начальников из рабочей среды. На Кыштымском заводе, например, таким начальником стал рабочий Клементий Косолапов. Здесь же, на период забастовки, было учреждено рабочее правление, которое вело денежные расходы, распоряжалось провиантом и фуражом. Рабочие запасались оружием на случай схватки с правительственными войсками, вели агитацию за отмену крепостного права.

Читать дальше