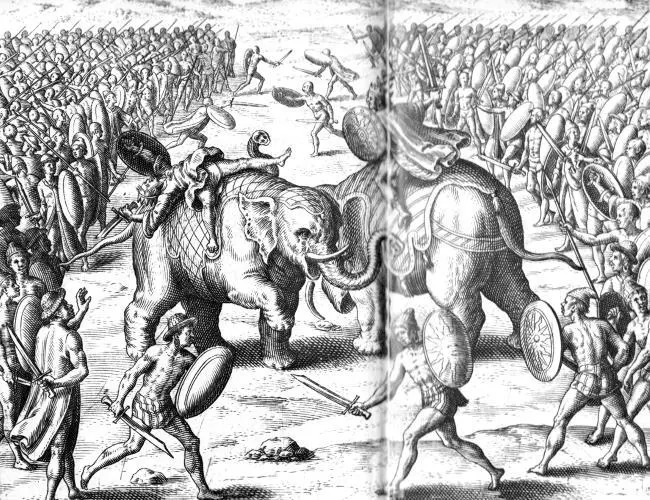

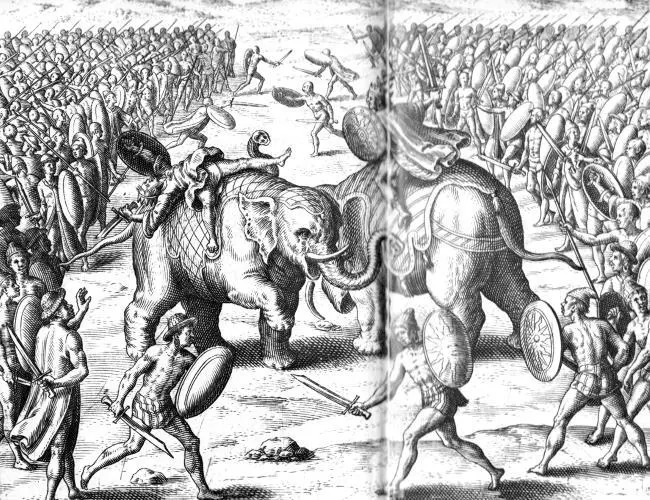

Рис. 12. Поединок царей Пегу и Авы, двух бирманских государств. Гравюра из книги: Вгу, J.-T., de. Historiarum Orientalis Indiae. Vol. VIL Frankofurti, 1598. Воспроизведено no: Mendes Pinto F. The Traveldso Mendes Pinto / Edited and Translated by R.D. Catz. Chicago; London, 1989. Fig. 19.

Известно, например, что в первой половине 1540-х гг. правитель Кохинхины (Южного Вьетнама) располагал двумя сотнями боевых слонов, снабженных башнями и вооруженных мечами, закрепленными на бивнях [29] Mendes Pinto F. The Travels of Mendes Pinto / Transi, by R.C. Catz. Chicago; London, 1989. P. 269, 272.

. Камбоджийский боевой слон в XIX в. носил на себе железный панцирь, открытое седло с сотней дротиков и трех воинов в шлемах: одного с кривым мечом и крюком на шее, второго – в седле, а третьего с дротиками – позади [30] Nossov K. War Elephants. (New Vanguard, 150.) Oxford, 2008. P. 34–35.

. Слоны в регионе редко носили панцирь, а воины на нем размещались или прямо на попоне, или чаще – на особом седле, иногда прикрытом сзади щитом. Слоны в регионе в Новое время все чаще становились «боевой командной машиной», с которой полководцы наблюдали за ходом битвы, а при необходимости участвовали в популярных поединках. С XVIII в. заметен упадок в использовании боевых слонов, которые постепенно превратились в мобильные платформы для легкого орудия (джингал), обслуживаемого двумя канонирами.

О значимости слонов в военном деле Индокитая свидетельствует предложение в 1861 г. короля Сиама Рама IV (1851–1868) американскому президенту своих слонов, чтобы помочь северянам перевозить грузы. Авраам Линкольн, впрочем, отказался от этого предложения под предлогом неподходящего для слонов климата США. Позднее эта переписка стала рассматриваться как предложение королем помощи северянам своими боевыми слонами для военных действий против южан. Даже во время Второй мировой войны животные служили в джунглях Бирмы в качестве транспортного средства, могущего пройти там, где техника не могла проехать.

В общем, элефантерия около трех тысячелетий существовала как род войск. Слоны играли важную роль в военном деле Средиземноморья на протяжении более 2,5 века, с последней четверти IV в. до н. э. до середины I в. до н. э., из которых период до середины II в. до н. э. можно назвать «золотым веком» европейской эллинистической элефантерии. Такое длительное существование данного рода войск в наиболее могущественных странах региона, кажется, свидетельствует против утверждения о малоэффективности элефантерии. Она была особенно эффективна против войск, которые не умели с ней бороться. По мере же привыкания к слонам армии противника значение элефантерии на поле боя уменьшалось. Закату использования элефантерии в античной Европе и на Ближнем Востоке способствовали трудность в получении слонов из мест их обитания и, вероятно, потеря навыков боевой дрессуры животных. В Азии же, где источники пополнения слоновьего парка оказались ближе и доступнее, элефантерия сохранялась гораздо дольше. Лишь после распространения тут эффективного огнестрельного оружия и легкой артиллерии началась эпоха заката боевых слонов, которых все чаще использовали как «передвижную командную машины» или «тягач» для переноски грузов.

2. Боевые слоны сирийского царства Селевкидов [31] Эта популярная статья планировалась для публикации в журнале «Вокруг света» (в 2012 г.), но не вышла; сам же текст написан ранее, в 2005 г.

В 1975–1977 гг. в журнале «Вокруг света» было опубликовано пять статей, посвященных истории военного дела. Среди последних в № 1 за 1976 год была и небольшая статья московского оружиеведа Михаила Викторовича Горелика «Шагающие крепости», посвященная боевым слонам древности и Средневековья, с добавлением пересказов анекдотов из античных авторов М. Бынеева. Между прочим, тут был приведен рассказ о победе сирийского царя Антиоха III с помощью слонов над кельтами-галатами в Малой Азии в 273 г. до н. э. [32] Горелик М. В. Шагающие крепости // Вокруг света. 1976. № 1. С. 42–44.

Именно Сирийское царство было классической эллинистической монархией, обладавшей в пору своего расцвета в III – первой половине II в. до н. э. максимальным количеством видов сухопутных войск. Тут мы найдем и легковооруженных метателей, и пехоту в среднем вооружении, и щитоносцев в доспехах, и конных метателей дротиков, и лучников, и тяжеловооруженных верховых копьеносцев, и полностью закованных в броню вместе с конем катафрактов, и арабских мегаристов, и серпоносные колесницы, и, конечно, элефантерию.

Читать дальше