Вместо этого, царь после взятия Казани «послал по всем улусам черным людем ясачные жалованные грамоты…, чтоб шли к государю, а их государь пожалует, а они бы ясак платили яко же и прежним Казанским царям» 4 4 ПСРЛ. Т.13. Никоновская летопись. С.221// РГАДА, ф.201, кн. 163.

. Здесь Иван Грозный проявил высшую государственную мудрость и дальновидность: учел сколько крови, жизней и денег стоило завоевание одной Казани. Но весной 1553 года вспыхнуло восстание народов Казанского ханства. Войско князя Курбского огнем и мечом прошлось по землям восставших, покорило их и, дойдя до башкирских владений, остановилось. Далее Курбский пишет, что он обратился к царю с рапортом и ждал дальнейшего распоряжения. Иван IV повелел отправить к башкирам своих людей с грамотами и призвать их прийти под его руку. Для того жестокого времени это был уникальный дипломатический ход, тогда ведь всё решалось силой оружия, прямым завоеванием. Этим своим решением Иван Грозный заложил основы образования могучей Российской империи путём добровольного присоединения многих соседних народов в будущем. И становлению русско-российской (русско – азиатской) цивилизации в целом!

Предшествующая столетняя раздробленность Башкирии помешала единовременному вхождению башкир в состав Московского царства. Процесс присоединения Башкортостана к Руси продолжался с 1553/1554 по 1557 года. Вот как описывает эти события д. и. н., зав. кафедрой Отечественной истории БГПУ Иванов В. А.: «2 октября 1552 года после долгой осады и ожесточенного штурма, русские войска Ивана IV, прозванного «Грозным», заняли столицу Казанского ханства – город Казань. Преследуя разрозненные татарские отряды, развернувшие партизанскую войну, русские войска под командованием воеводы князя Андрея Курбского подошли к границам земель «бакширских» (так в русских документах ХVI века иногда называли Башкирию) и здесь получили царский приказ остановиться.

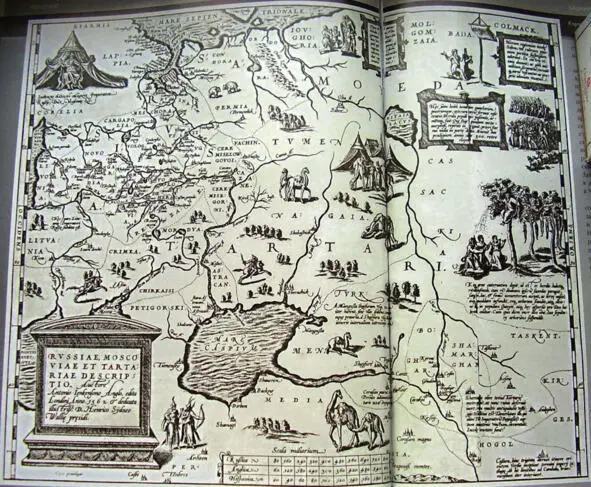

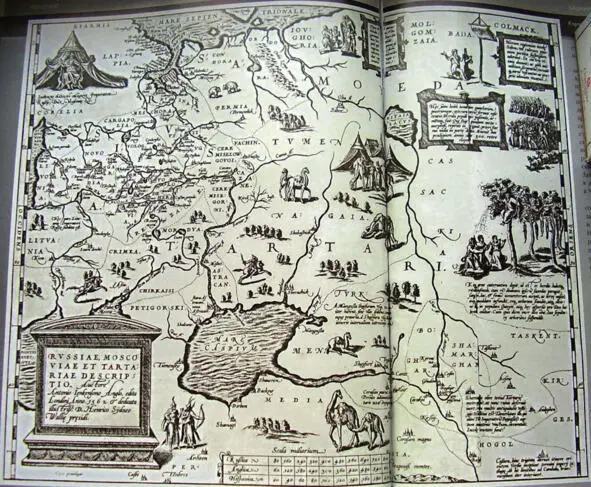

Карта Московии Антония Дженкинса. 1562 г.

Восточнее Камы, в низовьях рек Белой и Ика, обитало башкирское племя еней, а севернее – племя гайнэ. Далее к востоку, в центральных районах современного Башкортостана, включая весь бассейн рек Дема и Уршак и верховье р. Чермосан располагалось башкирское племя мин. Его восточными соседями в рассматриваемое время являлись башкиры – табынцы.

С юга, со стороны поволжских степей приуральских башкир подпирали кочевья ногаев (мангытов) Ногайской Орды. И казанские, и сибирские ханы, и ногайские бии рассматривали территорию современного Башкортостана как свой улус (владения), а башкирские племена – как объект сбора регулярной дани (ясака). Башкиры были обложены налогом, а башкирские предводители поставлены в положение вассалов.

В первой половине 1550-х годов большая Ногайская Орда раздирается внутренней смутой, основной причиной которой была борьба за власть между бием Исмаилом, ставшим нурадином Башкирии после Акназара и его старшим братом бием Юсуфом. Поводом к обострению конфликта явился отказ Исмаила участвовать в организуемой Юсуфом поддержке Казанского ханства в борьбе с царем Иваном IV. После взятия Казани часть проюсуфовски настроенных мурз пыталась увести башкир на юг, в ногайские степи». Но башкиры не подчинились, остались верны своей благодатной земле, щедро орошенной кровью предков в боях против посягательств и с востока, и с юга, и с запада.

Башкортостан и Ногайская орда в конце 15-нач. 16 вв. Историко-культурный энциклопедический атлас «Республика Башкортостан». —М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография». Уфа. 2007.

Не зря историк- краевед П. И. Рычков, занимавший высокие посты в Оренбургской губернской канцелярии, позже писал, что башкирский народ «ничего столь не уважает и не бережет, как старинные свои вотчинные земли», что «почитая их собственными… своими вотчинами, нередко за них бунтовали и умирали» 5 5 Асфандияров А. З. Башкирия после вхождения в состав России//Уфа: Китап, 2005, с. 25.

. Ногайские мурзы, озлобленные отказом башкир следовать за ними, перед своим уходом грабили их, угоняли скот, отбирали жен и детей. «Ногайцы разорили вконец оставшихся башкир» 6 6 Юматов В. Древние предания башкирцев Чибиминской волости//Оренбургские губернские ведомости, 1848, №7.

.

Читать дальше