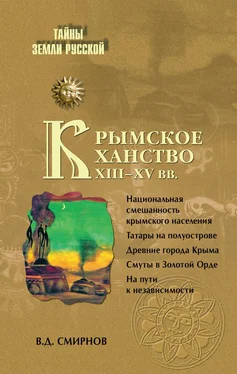

Это, кажется, будет более согласно и с известиями византийских историков. Например, Никифор, подробнее других повествующий о пребывании и деяниях сельджукских эмигрантов на византийской территории в Европе в данный период времени, неоднократно оговаривается, что он имеет в виду именно тех, которые вышли из Малой Азии с султаном Изз-эд-Дином [82]. Равным образом, хотя они и называются у византийцев именем Tουρκόπουλοι, каким звались вообще служившие под византийскими знаменами турки [83], но, когда нужно, постоянно различаются от других народов [84], в том числе и от команов, или половцев [85], на слияние с которыми этих эмигрантов рассчитывает г. Брун. У тех же историков не раз и настоятельно указывается на тесное сближение некоторых из этих сельджукских выходцев с местным христианским населением Балканского полуострова в отношении общежития и религии [86]. Поэтому выражение Лукмана, что «в Добрудже долгое время было два-три города мусульманских», можно толковать не в смысле основания каких-то новых городов мусульманами, а только в смысле утверждения оседлости некоторой части мусульманских переселенцев в двух-трех городах добруджских, которые дотоле были обитаемы одними христианами, подобно тому как селились же турки, и в большом количестве, даже в самом Константинополе, прежде чем он стал столицей их собственного государства.

Несомненным все же остается факт поселения целой партии сельджукских эмигрантов в Крыму во второй половине XIII века, которое состоялось, согласно свидетельству всех историков, при участии Беркэ-хана. Как и в чем проявилось его участие – это другой вопрос: в этом историки расходятся.

По словам Сейида Лукмана, как мы видели выше, Рукн-эд-Дин, прежний враг Изз-эд-Дина, тронулся будто бы потом злополучной судьбой своего брата и стал просить Беркэ-хана вступиться за него. Хотя сострадание Рукн-эд-Дина приписывается Лукманом особому внушению Божию, но все же обращение его к заступничеству Беркэ-хана нам кажется невероятным, если он сам был под протекцией Гулагу-хана, заклятого врага Беркэ-хана. Эта вражда поддерживалась и усиливалась подстрекательствами, шедшими из Египта от султана Бейбарса, который ходатайствовал и за султана Изз-эд-Дина, прося оказать содействие ему [87]. А так как византийский император был в дружественных и даже родственных отношениях с Гулагу, то Беркэ, чтобы досадить союзнику врага своего, не преминул между прочим воспользоваться случаем и потребовал освобождения Изз-эд-Дина. Но ближайшим поводом к посылке Беркэ-ханом войска против Константинополя послужило задержание там послов к нему египетского султана [88].

Другие историки, как например Мюнедджим-баши, мотивируют заступничество Беркэ-хана за Изз-эд-Дина родственными их связями. Когда произошло вышеописанное недоразумение между сельджукским царевичем и византийским императором, говорит Мюнедджим-баши, «Крымский хан Беркэ-хан, который имел (женою) тетку Изз-эд-Дина, услышав об этих обстоятельствах, послал весть к королю (т. е. к императору) и велел привести Изз-эд-Дина с детьми (к себе)» [89]. Эти родственные отношения констатируются и весьма точно изображаются еще в одном довольно старом турецком историческом памятнике, принадлежащем библиотеке Учебн. Отдел. Восточн. язык., № 323 [90]. Там в статье о смерти румского султана Ала-эд-Дин-бен-Кейкобада, который приходится дедом Изз-эд-Дину, сказано, что у него осталось три сына и четыре дочери. Старший сын, от греческой рабыни, Гыяс-эд-Дин занял престол румский и велел задавить тетивой лука младших братьев своих. А из дочерей его «одна по смерти отца (который умер в 634 = 1236–1237 году), с позволения брата своего, султана Гыяс-эд-Дин-Кейхосров-бен-Кейкобада, вышла замуж за Сылях-эд-Дин-Абу-ль-Музаффар-Юсуф-бен-Эюба, владетеля шамского; другая вышла замуж за Беркэ-хан-бен-Тули-хан-бен-Чингизхана, ибо он сделался мусульманином и был благочестивый и благоверный единобожник; третья вышла замуж за Гулагу-хан-бен-Тули-хан-бен-Чингизхана; а четвертая умерла еще при жизни отца» [91]. Следовательно, жена Беркэ приходилась теткой сыновьям Гыяс-эд-Дина. Поэтому выходит также, что такой же теткой была им и жена Гулагу-хана. Если присовокупить еще, что, по свидетельству византийских историков, мать Изз-эд-Дина была христианка [92], то получится весьма любопытная картина запутанной фамильной распри, для которой не было препятствий ни в родственных связях, ни в религиозных отношениях.

Расходясь насчет мотивов вмешательства Беркэ-хана в отношения византийского императора к Изз-эд-Дину, историки не одинаково изображают и самый факт вмешательства. Сейид Лукман говорит, что Беркэ сперва послал войско против византийцев, а потом отправился и сам с большим полчищем; осадил Константинополь, но оставил его, удовольствовавшись освобождением Изз-эд-Дина, которого он обласкал и дал ему в вотчинное владение Солхат и Судак, да отвел также места для поселения и туркам, перекочевавшим в пределы его империи под предводительством Сары-Салтыка [93]. Другие же, а именно арабские, историки повествуют о том же событии иначе. Рукн-эд-Дин Бейбарс пишет, что Беркэ уже перед смертью своей снарядил войско для завоевания Стамбула (Константинополя); оно, вернувшись оттуда, увело с собой султана Изз-эд-Дина из крепости, в которой были заключены он и сыновья его с своими детьми [94]. В том же духе рассказывает и Эльмуфаддаль – что войско, посланное Беркэ-ханом на Константинополь, произвело опустошения в окрестностях его; но потом, вследствие замирения, ушло оттуда, взяв с собой султана Изз-эд-Дина, который содержался в плену в одной из крепостей константинопольских [95]. Турецкий историк Мюнедджим-баши, следуя вышеприведенному порядку событий, глухо замечает, что когда освобожденный Изз-эд-Дин приближался к Бакчэ-Сараю, Беркэ-хан уже умер, а сыновья его отнеслись к Изз-эд-Дину неласково, говоря, что его прибытие не к добру [96]. Прочие же известные нам историки мусульманские приписывают факт освобождения Изз-эд-Дина и водворение его в Крыму не Беркэ-хану, а преемнику его Менгу-Темиру. У Эннувейри читаем: «В 668 = 1269–1270 г. Менгу-Темир отправил войско к Стамбулу… Побывав у Стамбула и возвращаясь, оно прошло мимо крепости, в которой находился в заточении султан Изз-эд-Дин Кейкаус, владетель Рума. Войско освободило его оттуда и привело к царю Менгу-Темиру, который принял с почетом и обласкал его» [97]. Буквально то же самое говорят Эльмакризи [98]и Элайни [99]. Особенно подробно рассказывается у последнего, не исключая и той частности, что войско Менгу-Темира подошло к Стамбулу в зимнее время, и что Менгу-Темир, встретив с почетом и устроив Изз-эд-Дина в Крыму, женил его на знатнейшей из женщин своих по имени Урбай-хатунь, на одной из дочерей Беркэ [100]. В том же виде этот рассказ является и у историка XVII в. Мустафы Аль-Дженнаби [101].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Домановский - Загадки истории. Крымское ханство [litres]](/books/396272/andrej-domanovskij-zagadki-istorii-krymskoe-hanst-thumb.webp)