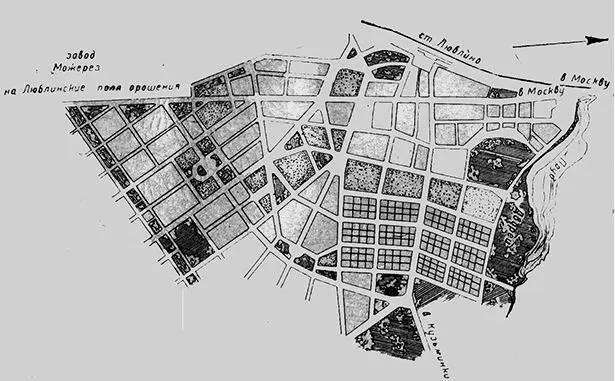

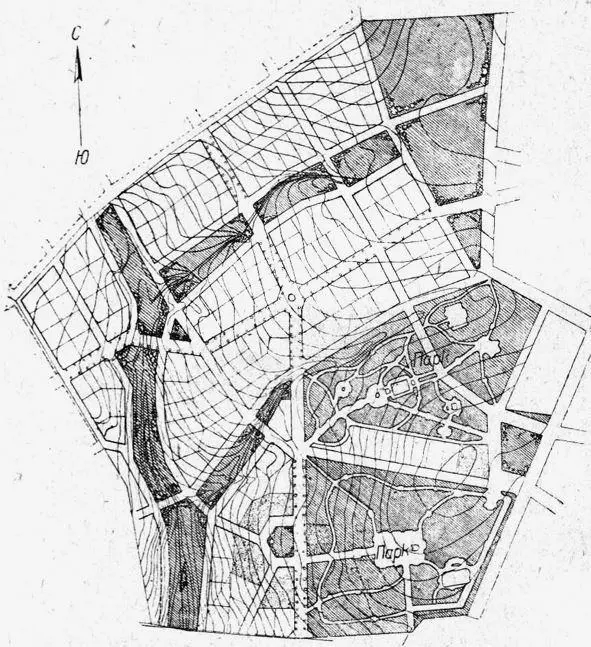

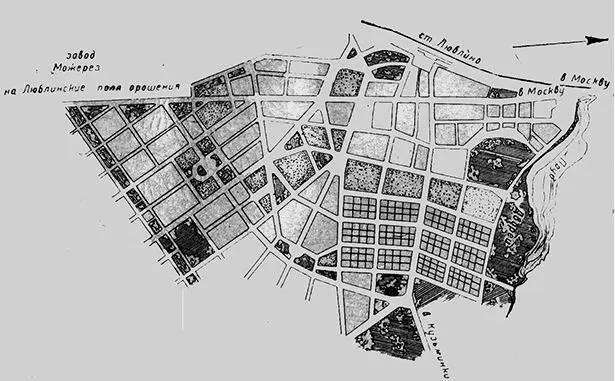

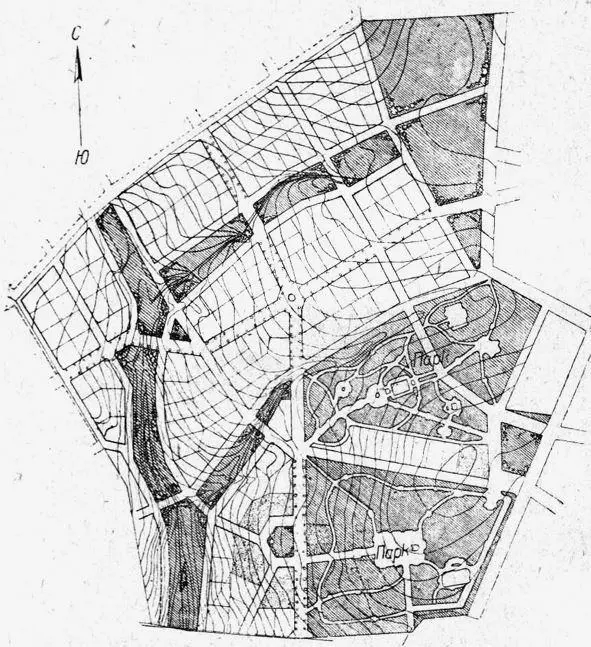

Планировочные идеи города-сада проявлялись во многих проектах рабочих поселков середины 1920-х гг., например в эскизном проекте планировки г. Люблино (рис. 52); в проекте планировки станционного поселка для рабочих и служащих железнодорожной станции, мастерских и депо в Кашире [171]; в проекте поселка рабочих текстильной фабрики на ст. Яхрома Савеловской железной дороги в 6 км от Дмитрова (рис. 53) и др. В последних особенно выразительно была воплощена живописная система трассировки улиц с учетом особенностей ландшафта – сильно выраженного рельефа, пересеченного глубокими оврагами.

Рис. 52. Город Люблино. Эскизный проект планировки. 1927

Рис. 53. Эскизный проект планировки района с. Андреевское при Яхромском поселке. 1927

Советская жилищная кооперация, возникшая в первые послереволюционные годы и особенно активизировавшая свою деятельность в период НЭПа и НЖП (новой жилищной политики [172]), являлась в первой половине 1920-х гг. одной из наиболее мощных движущих сил в проектировании поселений-садов. Руководящие органы жилищных кооперативных товариществ ориентировались на возведение поселений именно по образцу городов-садов, потому что такая концепция подходила им прежде всего тем, что основывалась на добровольном объединении желающих обрести собственное жилье. В советских условиях это выражалось в привлечении будущих жильцов к самостоятельному возведению домостроений (своими руками), сводя к минимуму необходимость найма профессиональных строителей и тем самым экономя значительные суммы денег.

Идея города-сада в рамках советского кооперативного движения была скорректирована по численности населения с 32 тыс. чел. (как в говардовском городе-саде) до 0,7–1,5 тыс. чел. (большего количества членов жилищного товарищества, как правило, не набиралось). Поселения-сады жилищной кооперации в полном соответствии с говардовской идеей представляли собой обособленное поселение с индивидуальными домами усадебного типа. При этом, в отличие от городов-садов Западной Европы, являвшихся городским жилищем, поселения-сады в Советской России проектировались «сельско-городского» типа – с крупными приусадебными участками, изначально предназначавшимися для разбивки сада и огорода, а также для ведения домашнего хозяйства. Подобное решение в условиях острого продуктового дефицита было востребовано практически всеми категориями населения. Советские поселения-сады жилищной кооперации предусматривали создание обобществленных форм обслуживания (и самообслуживания): общественных столовых, коллективных прачечных, общественных библиотек, общего спортинвентаря и иных проявлений коллективных форм повседневной жизни.

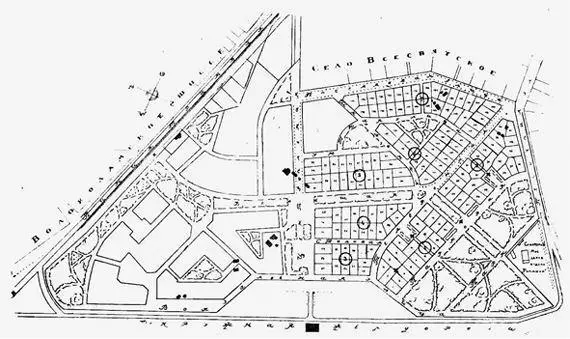

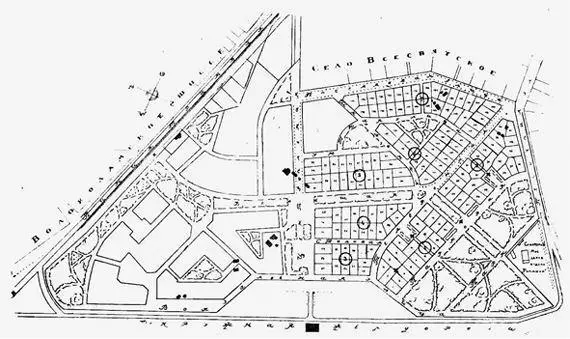

Жилищно-строительные кооперативные товарищества (ЖСКТ) при разработке проектов поселений руководствовались именно этими принципами. Например, ЖСКТ, образованное в декабре 1921 г. сотрудниками Центросоюза и других кооперативных центров, арендовало в июле 1923 г. у Московского управления недвижимых имуществ (МУНИ) на 35 лет 49 десятин земли у села Всехсвятского (неподалеку от станции Серебряный Бор Окружной железной дороги). В начале 1923 г. был разработан проект кооперативного поселка-сада под названием Сокол. Первоначально поселок, задуманный и осуществленный по схеме города-сада, планировался Центросоюзом к постройке в Сокольниках. Но по результатам обследования выбранное место было забраковано Московской жилищно-санитарной инспекцией, и для размещения поселка был предложен другой участок [173]. Генплан, спроектированный архитекторами Б. М. Великовским и П. М. Нахманом, предусматривал разбивку 250 индивидуальных участков в среднем по 200 кв. саженей [174](рис. 54, 55).

Рис. 54. Поселок Сокол. Генплан. Первая очередь застройки

Рис. 55. Поселок Сокол. Фото с натуры. Середина 1920-х

Рис. 56. Москва. Поселок Красный Богатырь (заложен 27 июля 1924 г.). Жилой дом. 1925

Строительство Сокола началось в 1923 г., несмотря на то что генеральный план поселка окончательно был утвержден отделом благоустройства Московского управления коммунального хозяйства с огромной задержкой – лишь в июне 1927 г. Необходимость жесточайшей экономии материалов подталкивала проектировщиков к поиску и принятию наиболее экономичных решений: наряду с традиционными рублеными деревянными домами были запроектированы и возведены щитовые, каркасно-засыпные, термолитовые [175]и другие типы жилых домов (рис. 56). При этом задаваемая проектировщиками технология возведения домов часто нарушалась из-за низкой квалификации привлекаемых строителей. В результате сильно страдало качество построек. Обследование, проведенное 4 августа 1927 г. заведующим лабораторией лесной фитопатологии и микологии Центральной лесной опытной станции НКЗема профессором Н. Ф. Слудским, показало, что деревянные каркасно-засыпные конструкции и обшивка этих зданий поражены и почти полностью разрушены грибком [176]. В итоге первые из возведенных в августе 1923 г. [177]двенадцати домов к июню 1927 г. [178]успели частично сгнить. В 1928 г. в поселке «проживало уже 500 человек. На 53 гектарах были построены 102 дома (с центральным отоплением, электрификацией, водопроводом)» [179].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу