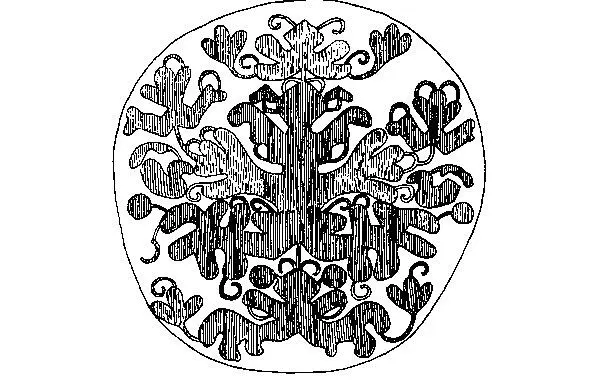

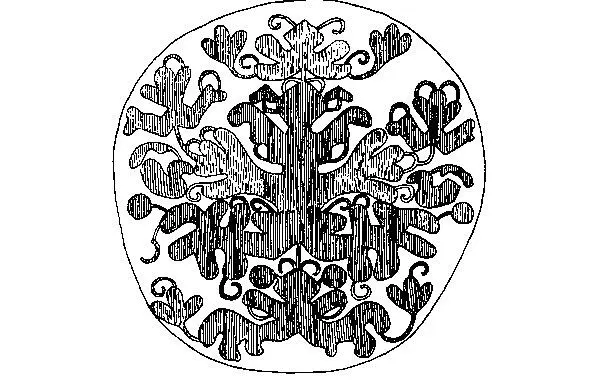

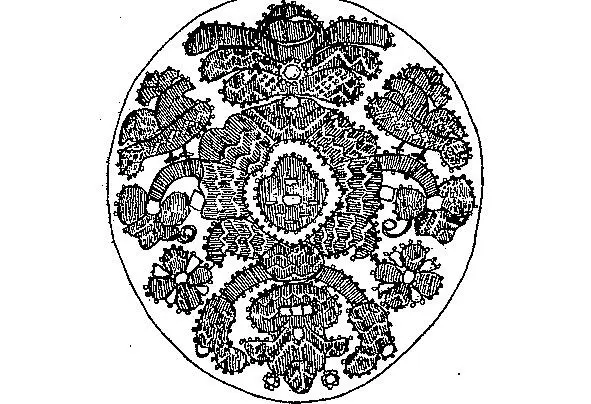

Думается, у нас есть основания предположить наличие стилизованной, очень условной антропоморфной фигуры и на «четвертях» северодвинских кокошников, хранящихся в фондах Вологодского музея. Весь вопрос в том, действительно ли это изображение именно древней славянской языческой богини Рожаницы. И тут хотелось бы привлечь материалы орнаментики тарногских повойников – борушек, также хранящихся в Вологодском областном краеведческом музее (рис. 3); на них очень хорошо читается изображение странного звероподобного существа с головой-ромбом или ступенчатой пирамидкой, руками и ногами – звериными лапами. Всегда в нижней части композиции можно увидеть очень условную, но чрезвычайно похожую на центральную маленькую фигурку такого же звероподобного существа с головой-ромбом или пирамидкой, часто украшенной своеобразными рожками, с широко расставленными «руками» и «ногами» и соединенную с главной фигурой тонкой полоской – «пуповинкой».

Рис. 3. Борушка тарногская. Золотое и серебряное шитье по карте. XIX в. Вологодский областной музей.

Что это – случайность или закономерность? Тарнога довольно далеко отстоит от северодвинского с. Черевкова, где были изготовлены описанные ранее кокошники. Нп Северная Двина и Сухона связаны друг с другом и с речной системой Вологодчины в целом. Быть может, этот мотив один район позаимствовал у другого? Для такого предположения есть основания, хотя по форме борушки Тарноги мало похожи на северодвинские кокошники и в орнаментальном решении тоже есть существенные различия. Связывает оба типа женских головных уборов единство темы, единство изначальной основы украшающей их вышивки – антропоморфная фигура, меж ног которой помещено или аналогичное ей существо, связанное с материнским лоном полоской – «пуповинкой» (борушки Тарноги), или ступенчатая, часто украшенная характерными удлиненными петельками-«ресничками» пирамида, или треугольник (северодвинские кокошники). Здесь имеет смысл обратиться к статье Е. В. Антоновой, посвященной семантике знаков на статуэтках анауской культуры, где делается следующий, на наш взгляд весьма убедительный, аргументированный вывод: «Кажется весьма вероятным, что смысл всех разновидностей «мохнатого» треугольника связывался с идеей рождения, произрастания, появления и т. д.« 16, т.е. ступенчатые пирамиды и треугольники северодвинских кокошников по существу аналогичны по своей знаковой сущности антропоморфным фигуркам, помещенным меж ног богини на тарногских борушках.

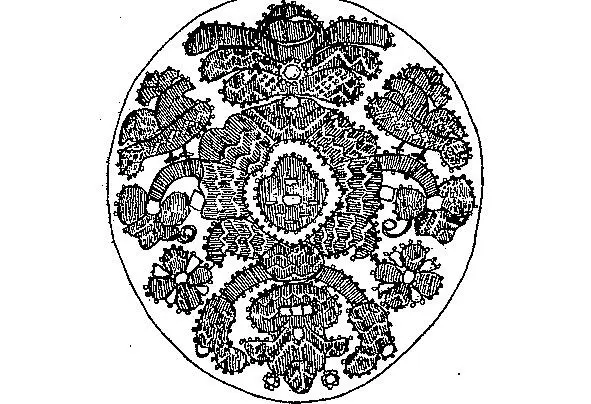

Нам представляется, что серьезным аргументом в пользу широкого ареала бытования изображений Рожаницы в древности является вышивка карельского повойника, воспроизведенная в книге А. П. Косменко «Карельское народное искусство» 17, где изображение акта деторождения доведено до наиболее возможного в орнаментальной композиции натурализма (рис. 4). Можно предвидеть здесь возражения следующего порядка. Южная Карелия – ареал финно-угорский и поэтому композиции подобного типа могут оказаться в основе своей финно-угорскими, привнесенными в славянскую среду.

Рис. 4. Кокошник-повойник. Золотошвейная вышивка по бархатной ткани. Южные карелы. XIX в. См. Косменко А. П. Карельское народное искусство, илл. 49—50.

Однако А. П. Косменко в результате анализа материалов пятилетних полевых исследований утверждает, что только в районах интенсивных контактов с русским населением в орнаментике карельской вышивки появляется изображение женской фигуры, а в чисто карельских районах таких изображений нет 18. Кроме того, данные топонимики и гидронимики Тотемского и Сольвычегодского районов говорят следующее: почти все реки и озера здесь носят финно-угорские и саамские названия – реки Б. Ивас, Кокшеньга, Коненьга, Яхриньга, Уфтюга, Пельшма, Ловчаж, Тарнога, Илеза, Кортюга, (Сольвычегодский район). Думается, приведенные гидронимы указывают на первичное освоение края, а точнее – использование рек, древнейших дорог человечества, финно-угорскими племенами. Материалы же топонимики свидетельствуют о заселении этого сравнительно безлюдного в IX – X вв. края славянами, пришедшими сюда из новгородских и ростово-ярославских земель. Здесь хотелось бы привести названия населенных пунктов Тарногского района: Марачевская, Емельяновская, Антипинская, Власьевская, Запольная, Барышевская, Овсяниковская, Окуловская, Зацепинская, Нюксинская, Сукманово, Паунинская, Цибунинская, Север, Тарнога, Черный Пар, Каменный Пар, Яхреньга, Сорокине и т. д. Одним словом, из 137 населенных пунктов, больших и малых, только 7 имеют выраженные финно-угорские названия: Яхреньга, Пендус, Югра, Согзар, Тарнога, Коченьга, Сулонга. Основная масса населенных пунктов Сольвычегодского района также имеет названия явно славянского, русского происхождения: Шивринь, Тючкино, Уткино, Заболотье, Крутец, Соколове, Смольников, Козловка, Княжа, Пименда, Антонове, Свинская, Княжено, Мышкино и т. д. 19.

Читать дальше