Кроме земель для строительства значительных построек нужны были деньги. Самыми щедрыми фундаторами бернардинского монастыря стали: король Жигимонт, подаривший 3200 злотых, Иероним Волович, давший 2200 злотых, и Лев Сапега, пожертвовавший 1050. В числе фундаторов числятся и другие представители рода Воловичей: Павел (100 злотых) и Андрей (100 злотых), а также князья Александр и Юрий Мосальские, давшие 1000 и 100 злотых соответственно, Андрей Война, пожертвовавший 1000 злотых, и прочие знатные люди. Кроме того, шляхта, участвовавшая в войне со шведами и как раз находящаяся в Гродно, устроила сбор и дала 4000 злотых. Во всем ВКЛ ещё нужно было поискать храм, могущий похвалиться таким количеством шляхетных фундаторов.

К 1600 году костёл уже был частично готов, и его отразил на своей гравюре Томаш Маковский. В 1617 году монастырь и церковь были достроены. Храм освятил ещё один представитель рода Воловичей, так активно участвовавших в возведении костёла – виленский епископ Евстафий Волович. Это произошло 13 мая 1618 года. Однако уже в 1656 году бернардинские строения получили сильные повреждении в результате действий солдат московской державы. В это же время в монастыре было более 30 монахов. Среди братии имелось трое проповедников, один из которых проповедовал самим бернардинцам, другой монашкам бернардинкам, чей монастырь был по соседству, а третий монашкам бригитткам. Кроме того, среди бернардинцев находилась пара лекторов философии. В монастыре уже размещалась солидная библиотека.

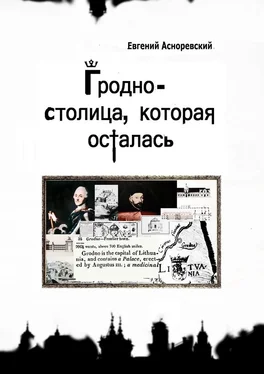

Самые щедрые фундаторы бернардинского костёла, слева направо: Жигимонт Ваза, Иероним Волович, Лев Сапега.

Разумеется, после военных разрушений храм нуждался в восстановлении. Во второй половине XVII века его перестраивали, расширяя и делая всё более великолепным. Тогда храм получил свой барочный фасад. Интересно, что в бернардинском костёле местная шляхта собиралась на свои сеймики. После пожара 1753 года, храм снова восстанавливали. К тому времени он уже имел звонницу, расположенную справа от главного фасада. Её было решено надстроить. Звонница вышла исключительно эффектной, став одним из лучших примеров стиля виленского барокко, на всех землях будущей Беларуси. Из интересных событий жизни храма, произошедших в XIX веке, можно отметить венчание в нём выдающейся писательницы Элизы Ожешко.

Теперь стоит поговорить подробнее об архитектуре святыни. Этот удивительный храм несёт в себе черты готики, позднего ренессанса, раннего итальянского и виленского барокко. Изначально здание демонстрировало элементы поздней готики и ренессанса, как и виленский костёл бернардинцев. Позднее главный фасад получил черты раннего итальянского барокко. Нередко в публикациях пишут о римской церкви Иль-Джезу как об образце для создания фасада гродненского храма. Однако если в гродненских иезуитском и бригиттском костёлах действительно можно увидеть явное влияние архитектуры римской святыни, то костёл бернардинцев всё же достаточно сильно отличается своим художественным решением от главной церкви ордена иезуитов в Риме.

Костёл на гравюре Маковского. 1600 год.

Боковые фасады костёла бернардинцев разрезаны простыми, но весьма характерными флорентийскими окнами, совершенно однозначно указывающими на влияние ренессанса. Со стороны улицы Парижской коммуны стену подпирают мощные пилоны-контрфорсы. Ближайшие к апсиде пилон и окна нижнего ряда выглядят отличными от остальных. С этой стороны располагалась уничтоженная уже в советские времена пристройка. На планах XVIII века здесь показана небольшая каплица.

Монастырь в XIX веке. Видны утраченные стены комплекса.

В апсиде сохранились вытянутые стрельчатые окна в готическом стиле. Тут уместно снятие фрагментов штукатурки с целью показа старой кладки.

Главный фасад решён строго и изящно. Щипец храма декорирован коринфскими пилястрами и тремя нишами со скульптурами, в верхней части он завершается треугольным фронтоном. Массивные пилоны, ограничивающие щит, увенчаны простыми барочными вазами. Фасад не вполне симметричный так как зодчий, во время реконструкции, стремился вписать его в предыдущую структуру.

Читать дальше