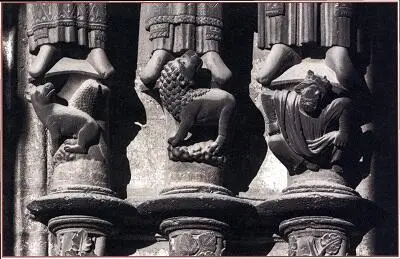

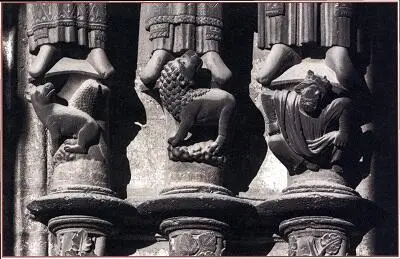

93 Собор Нотр-Дам в Шартре. Южный трансепт. Портал мучеников, ок. 1230 г.

Под фигурой св. Георгия изображена сцена его колесования при императоре Диоклетиане (284–305).

Однако исследования последних лет говорят, что еще до соборов личные атрибуты святых стали применять в рукописях — на иллюстрациях к Псалтирям, Часословам и Легендариям [109] См.: Denoël 2007.

. На южном портале собора Нотр-Дам в Шартре в начале XIII в. под ногами многих святых были изображены поверженные фигуры их преследователей (чаще всего языческих правителей, которые их казнили) или сцены их мученичества — как колесование св. Георгия [93, 94]. Некоторые из небесных патронов вдобавок держали в руках инструменты собственных казней: скажем, апостол Иаков Младший — сукновальную палку, которой его забили, а апостол Варфоломей — нож, которым с него сняли кожу (в 1950 г. он отломился от статуи во время сильных морозов). Подобно кресту, на котором распяли Христа, орудия пыток, выпавших апостолам и другим мученикам, тоже превратились в знак их триумфа во имя веры [110] Wirth 2008 a. P. 298.

. Появление у святых личных атрибутов было связано со стремлением Церкви более эффективно охватить проповедью массы мирян — в том числе и через иконографию. По сравнению с храмами романской поры фасады готических соборов XIII в. были организованы намного более строго и дидактично. По обе стороны от порталов выстраивались шеренги статуй-колонн с фигурами пророков, апостолов и святых христианской поры.

94 Собор Нотр-Дам в Шартре. Южный трансепт. Портал мучеников, ок. 1230 г.

Под ногами у других мучеников, стоящих рядом со св. Георгием, помещены персонажи из их житий: у Винцента Сарагосского — ворон и волк (поскольку вороны защищали его мертвое тело от хищников), у Дионисия Парижского — лев (поскольку его бросили хищным львам, но он успокоил их, совершив крестное знамение), а у его товарища Рустика, который был замучен вместе с ним, — римский император Деций, отдавший его на смерть (по другой версии, это св. Пиат с его мучителем — римским губернатором Риктиовариусом).

Там самые известные (чаще всего древние) подвижники, которые почитались всей Церковью, стояли бок о бок с местными епископами или мучениками. Хотя это воинство явно наполняло прихожан трепетом, даже если они не могли опознать никого поименно, задачи проповеди требовали, чтобы верующие, глядя на статуи, вспоминали о подвигах и чудесах, совершенных конкретными святыми патронами [111] Wirth 2008 a. P. 101–105, 291–299, III. 15.

.

В последние столетия Средневековья культ святых вошел в период количественной экспансии. Помимо древних подвижников, появилось много новых, особенно «плодовиты» были нищенствующие ордена — францисканцы и доминиканцы. А их культы стали как никогда специализированы [112] См.: Vauchez 1988.

. Помимо епархий, монастырей и королевств, которые и ранее поручали себя покровительству одного или нескольких небесных патронов (Франция — св. Дионисия, Англия — св. Георгия, Шотландия — св. Андрея и т. д.), своими покровителями все чаще стали обзаводиться религиозные братства, ремесленные цехи и другие сообщества.

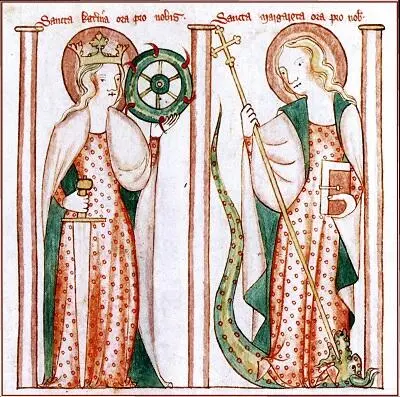

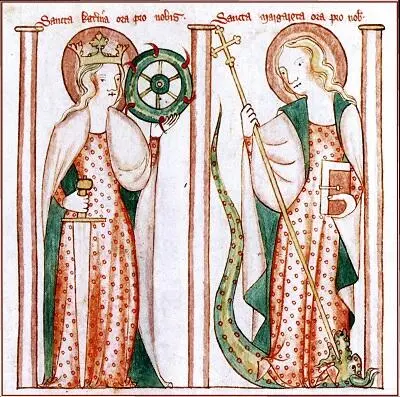

95 Зерцало человеческого спасения. Англия, конец XIII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Français 400. Fol. 39.

Св. Екатерина с пыточным колесом и мечом, которым ее закололи, а св. Маргарита с драконом-дьяволом, который не смог ее поглотить в темнице.

Соответственно атрибуты святых превращались в их профессиональные знаки — как решетка, на которой зажарили св. Лаврентия, для жарщиков мяса. Наряду с универсальными заступниками, от которых ждали помощи во всех мыслимых ситуациях, многим святым стали приписывать более узкую специализацию. Чаще всего она была связана с обстоятельствами их мученичества (св. Аполлония, которой, по преданию, вырвали зубы, стала целительницей от зубных болей) или самыми известными чудесами, описанными в их житиях (св. Николай Мирликийский, спасший корабль во время бури, почитался как защитник моряков). Многие святые превратились в заступников от конкретных болезней. Св. Себастьяну и св. Роху молились об исцелении от чумы, св. Маргарита помогала беременным и роженицам, а св. Власий лечил болезни горла…

Читать дальше