У них были сыновья Николай (родился ок. 1838), Ольга (ок. 1839), Константин (ок. 1841) и Александр (в 1845). О них сведений нет.

История семьи служителя графов Шереметевых Степана Трофимовича Мамонтова демонстрирует высоко и быстро взлетевший «социальный лифт» — дети и внуки крепостного достигли вершин чиновничьей лестницы. Сыновья и внуки Степана Трофимовича имели право по собственным заслугам просить об утверждении их в потомственном дворянстве, но они этого по какой-то причине не стали делать.

Крестьяне других вотчин в Петербурге

В Петербурге жило немало крестьян разных вотчин, отпущенных на оброк. Вотчина была и в Петербургской губернии, со своим старостой Мурьяновым. Они поддерживали постоянные связи с обитателями Фонтанного дома. Их отношения живо характеризует красноречивый приказ графа Н. П. Шереметева, датированный 1796 г., когда он увидел явление, ему не понравившееся: «Находящимся в С.-Петербурге для промыслов своих Юхотским, Вощажниковским, Ивановским и других вотчин крестьянам. До сведения моего дошло, что некоторые из людей моих, приходя к крестьянам, требуют угощения, а те крестьяне, потчевая таковых без умеренности, приводят их в безобразие, и будучи в пьяном виде, производят хозяевам разное беспокойствие… требуют в подарок денег… для отвращения таковых беспорядков… в принятии к угощению людей моих иметь прилежное рассмотрение, соображаясь со званием и качеством человека и неумеренных потчеваний отнюдь не делать… денежных подарков никому ни под каким видом не давать…» [451] РГИА. Ф. 1088. Оп. 3. Д. 250. Повеление графа Н. П. Шереметева Петербургскому вотчинному правлению о запрещении крестьянам давать взятки служащим Канцелярии. 31 марта 1807 г.

Граф Николай Петрович Шереметев, полновластный хозяин огромного состояния и многих тысяч «подданных», скончался 2 января 1809 г. в возрасте 57 лет и погребен в Лазаревской церкви Александро-Невской лавры, рядом с дедом и женой.

На его смерть откликнулся князь Иван Михайлович Долгоруков (1762–1823), двоюродный племянник, внук княгини Наталии Борисовны Долгорукой, дочери фельдмаршала Шереметева. В своем сочинении «Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни» он ввел в обиход выражение об отце и сыне Шереметевых «Крез большой и Крез меньшой». Ему же принадлежат язвительные строки:

Театр волшебный надломился,

Хохлы в нем опер не дают,

Парашин голос прекратился,

Князья в ладоши ей не бьют.

Умолкли нежной груди звуки,

И Крез меньшой скончался в скуке.

После смерти графа Н. П. Шереметева по его духовному завещанию получили свободу 22 крепостных служителя, в том числе 4 художника.

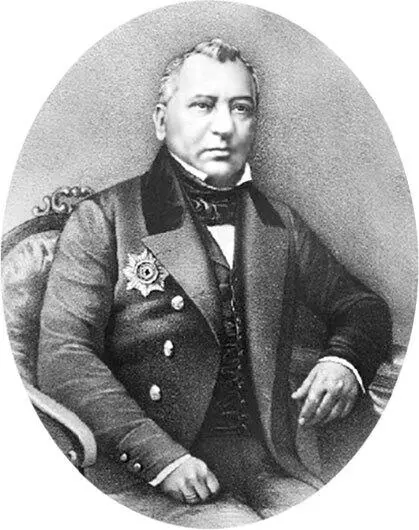

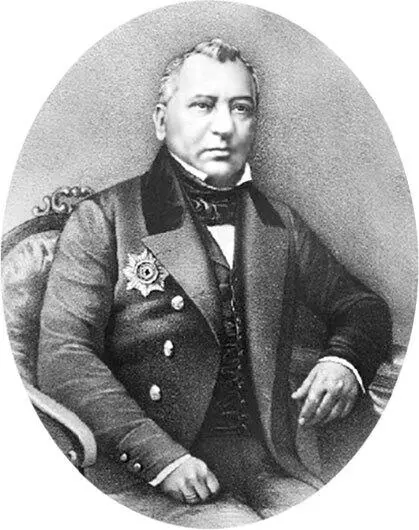

Четвертый владелец Фонтанного дома граф Дмитрий Николаевич Шереметев

Четвертым владельцем шереметевских имений стал граф Дмитрий (1803–1871), единственный сын умершего графа Н. П. Шереметева. Мальчику не исполнилось еще и шести лет, когда он оказался полным сиротой. С детства он оказался окруженным не родственниками, но многочисленными служащими — как равными себе по социальному статусу, так и крепостными.

В соответствии с законом, над личностью и имением малолетнего наследника графа Дмитрия Николаевича Шереметева учредили Опеку. В завещании его отца были названы имена опекунов — сенаторы Иван Сергеевич Ананьевский, Иван Алексеевич Алексеев и Дмитрий Прокофьевич Трощинский, вероятно, они сами дали на это согласие. Опека, в свою очередь, утвердила попечителя, который непосредственно отвечал за воспитание ребенка. Им стал действительный тайный советник сенатор Михаил Иванович Донауров. Этот выбор одобрила вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая в память многолетних близких отношений ее и покойного Павла I с отцом осиротевшего мальчика, принимала личное участие в его судьбе. Она хорошо знала Донаурова, который прежде служил ее личным секретарем.

Граф Д. Н. Шереметев

М. И. Донауров

В детстве и ранней юности ближе всех к молодому графу Дмитрию было семейство Донауровых. Попечитель Михаил Иванович Донауров (1757–1817), его супруга Марья Федотовна и их дети поселились в главном доме. Они занимали северную половину второго этажа, эти комнаты впоследствии перепланировали. Дворовые люди Донауровых также жили на территории усадьбы, они значатся прихожанами той же приходской церкви Симеона и Анны. Более того, шереметевские и донауровские дворовые люди женились между собой, вместе выступали либо восприемниками при крещении детей, либо становились поручителями при венчаниях.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Хелен Скейлс - О чём молчат рыбы [Путеводитель по жизни морских обитателей] [litres]](/books/392950/helen-skejls-o-chem-molchat-ryby-putevoditel-po-zhi-thumb.webp)