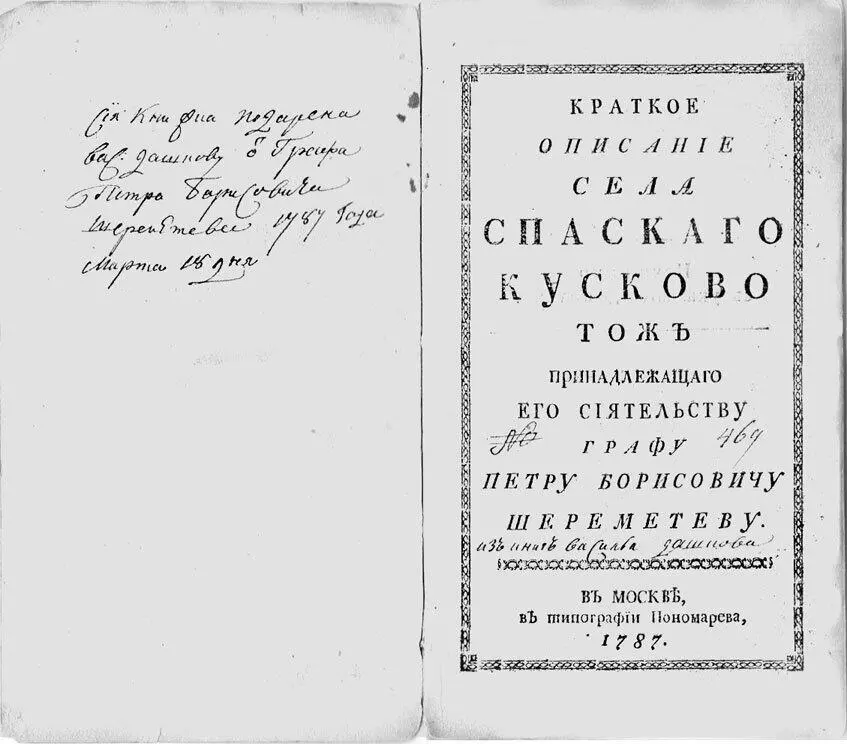

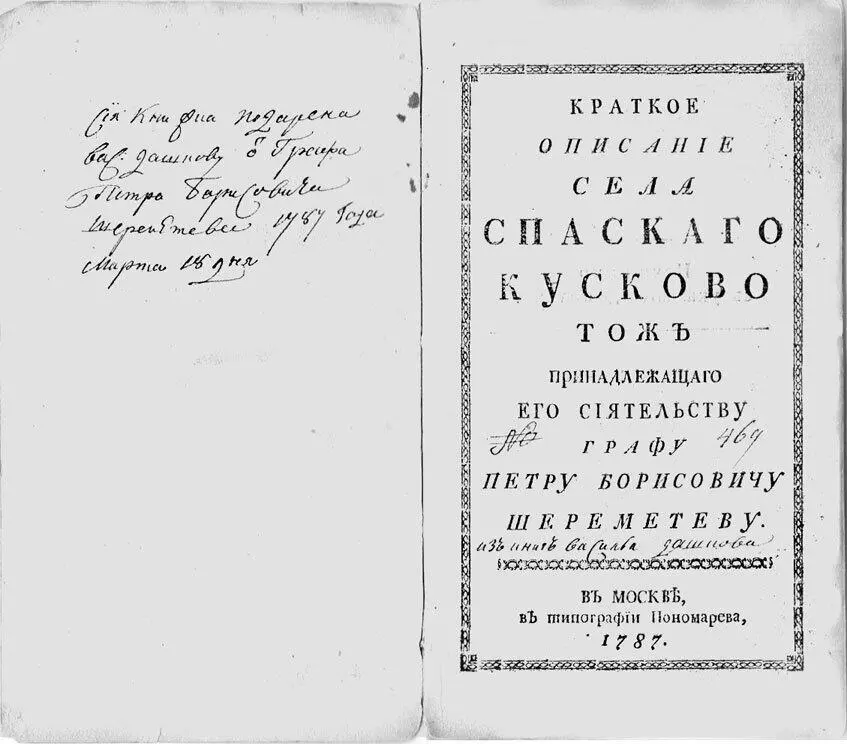

Обложка книги «Описание села Кускова». Сост. В. Вороблевский

В следующем году Вороблевский умер, скорее всего, в Москве. После смерти дворового человека Василия Вороблевского оказалось, что один московский купец должен ему большую сумму, жена его уже к тому времени умерла, и деньги были возвращены в контору графа. Еще при жизни Вороблевский высказывал желание, чтобы эти деньги были пожертвованы на строительство храма в селе Никольском, возможно, на его родине, и желание было исполнено, деньги пошли в пользу церкви одной из подмосковных вотчин [132] Там же. Оп. 9. Д. 281.

.

Сейчас В. Г. Вороблевского в литературе чаще всего упоминают как библиотекаря Шереметевых, но его вклад в историю русской культуры значительно шире. Василий Григорьевич Вороблевский оставил большое литературное наследие. В фондах Российской национальной библиотеки имеются 14 написанных им книг, а наиболее полно его труды представлены в Российской государственной библиотеке, где в электронном каталоге значатся 28 наименований его переводов и сочинений. Имя Вороблевского встречается в работах современных литературоведов и театроведов. В 1960 г. московский филолог А. Кузьмин защитил кандидатскую диссертацию о его творчестве [133] Кузьмин А. И. Крепостной литератор В. Г. Вороблевский // XVIII век. Вып. 4. М.; Л., 1959.

.

Заметим, что среди дворовых людей Фонтанного дома в начале 1840-х гг. значился еще одни служитель с этой фамилией — Иван Павлов сын Вороблевский, умерший в 1844 г. в возрасте 25 лет, но о его родстве с В. Г. Вороблевским сведений не обнаружено.

Главным помощником графа Николая Петровича Шереметева «по музыкальной части» стал даровитый музыкант и композитор Степан Аникиевич Дегтярев (1766–1813), младший современник Василия Вороблевского. Семья Дегтяревых родом из слободы Борисовки. Аникей Дегтярев по меркам того времени считался среди односельчан зажиточным человеком, он владел наделом земли, имел на своем хуторе наемного работника — соседа. Трое его детей, Степанида, Степан и Евдоким, как проявившие еще в детстве некоторые дарования были отобраны для обучения в театральной школе в Кускове. Как правило, детей отрывали от родного дома, от родителей не в одиночку, а часто с братьями, сестрами, другими родственниками.

Степанида Дегтярева стала артисткой крепостной театральной труппы графа Петра Борисовича Шереметева, но в конце 1779 г. по неизвестной причине оставила труппу — возможно, по болезни, поскольку она умерла от туберкулеза. Евдоким Дегтярев стал певцом в хоре, а после завершения «певческой карьеры» в 1790-х гг. по поручению графа Николая Петровича проводил отбор новых певчих в Борисовке.

Самым известным из этой троицы стал Степан Аникиевич. Родился в 1766 г. в Борисовке, в Москву попал в возрасте семи лет, служил, как и брат Евдоким, певцом в шереметевском хоре. Учителями С. А. Дегтярева были служившие у графа итальянские музыканты Рутини и Сарти. Юноша с возрастом не утратил голос и служил уже солистом театра, исполнял заглавные партии в нескольких операх. Впоследствии Дегтярев, выросший в превосходного музыканта, стал капельмейстером и дирижером оркестра театра графа Н. П. Шереметева. Достоинства руководимого им хора оценивались настолько высоко, что хор считался соперником Придворной капеллы под руководством композитора Д. Бортнянского. В хоре графа Шереметева пело около 40 человек (в 1795 г. в нем было 13 басов, 8 теноров, 11 дискантов, 9 альтов). Он же отвечал за подготовку «молодых талантов». В Кусковской театральной школе в 1791 г. обучалось 30 детей. «…Степану Дехтяреву стараться маленьких девочек выучить русские песни, чтобы могли петь оныя песни под гуслями…» — предписывал ему граф Николай Петрович [134] Отголоски XVIII века. Вып. III. М., 1897. С. 24.

.

Дегтярев как своего рода музыкальный редактор вместе с Вороблевским отвечал за подбор репертуара, они приспосабливали иностранные пьесы к условиям шереметевского театра. Жалованье С. Дегтярева составляло 177 руб. 70 коп. Ведущие музыканты крепостного оркестра Н. Калмыков и Г. Рыбаков получали 190 и 160 руб. соответственно.

Владея, так же как и Вороблевский, иностранными языками, Степан Дегтярев перевел на русский язык «Правила гармонические и мелодические для обучения всей музыке» итальянца В. Манфредини, которые в течение нескольких десятилетий служили единственным пособием в русской музыкальной школе. Дегтярев и сам писал произведения для фортепьяно, оркестра и хора. Крупнейшим его сочинением стала оратория «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» на слова князя Н. Д. Горчакова для оркестра, солистов и хора. Впервые оратория исполнена в Москве 9 марта 1811 г. Так вышло, что это глубоко патриотическое произведение было создано накануне Отечественной войны 1812 г.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Хелен Скейлс - О чём молчат рыбы [Путеводитель по жизни морских обитателей] [litres]](/books/392950/helen-skejls-o-chem-molchat-ryby-putevoditel-po-zhi-thumb.webp)