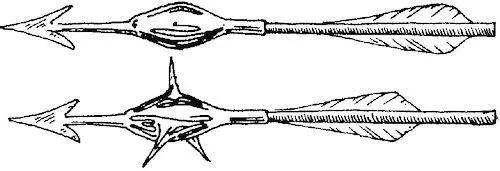

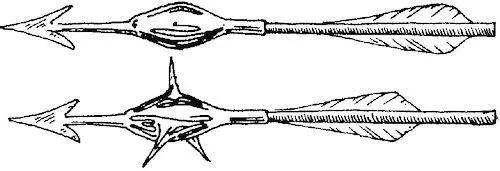

Обнаруженные в результате археологических раскопок плюмбаты имеют самые различные размеры. Все находки обычно классифицируют по трем группам. К первой относятся те, длина наконечника которых составляет от 98 до 118 мм; ко второй — с наконечниками от 135 до 162 мм; третью составляют экземпляры с размером наконечника от 186 до 220 мм; наконец, отдельно вынесены находки, чьи размеры не укладываются в предложенную схему: одна из них из Олимпии с длиной наконечника 255 мм, а другая — из Сискии с наконечником в 275 мм [448]. Соответственно размерам варьировалась и масса оружия: плюмбаты первой и второй группы имеют вес 130–147 r; вес образцов из третьей группы составляет около 350 г.

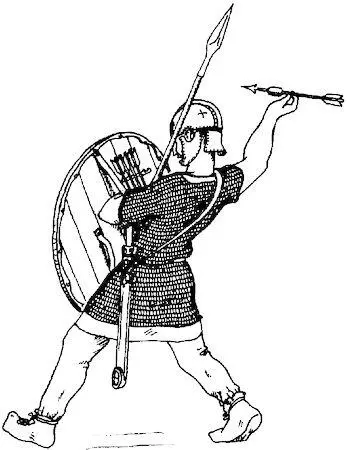

Незначительный вес и размеры плюмбат позволяли воинам носить их с собой по нескольку штук. Вегеций утверждает, что легионеры носили внутри своих щитов по пять плюмбат [449]. Впрочем, поскольку у нас нет каких-либо свидетельств, подтверждающих слова Вегеция, то некоторые исследователи полагают, что в действительности никаких креплений для плюмбат внутри щитов не существовало и их носили как и обычные дротики, а при метании держали в левой руке вместе со щитом [450].

Дальность полета плюмбаты была, очевидно, больше чем у любого обычного дротика. «Ведь они ранили врагов и коней, — пишет Вегеций о солдатах, метавших плюмбаты, — не только до начала рукопашного боя, но даже прежде, чем те могли подойти на расстояние броска метательных снарядов» (Veg., I, 17) [451]. В соответствии с расчетами современных исследователей, плюмбата мамиллата, металась на расстояние от 30 до 60 м [452], а при использовании специального ремня — от 70 до 80 м [453].

Рис. 40. Различные виды плюмбат по описанию автора трактата «О военных делах».

Рис. И. В. Кирсанова.

Некоторые исследователи полагают, что техника броска плюмбаты мамиллаты была отличной от техники броска обычного дротика и се брали не за середину древка, а за хвостовую часть, как и плюмбатy триболату, и бросали снизу вверх. Поэтому плюмбата мамиллата не только описывала в воздухе дугу, но и, падая почти вертикально, поражала неприятеля в голову или плечи [454]. Современные испытания показали, что брошенная подобным образом плюмбата, общая длина которой составляла всего 51 см (и, следовательно, подобное оружие могло легко уместиться внутри щита), покрывала расстояние в 61,3 м при высоте подъема до 14 м, в то время как брошенная обычным способом плюмбата таких размеров пролетала всего 27,5 м [455].

Впрочем, анонимный автор не говорит, что плюмбату мамиллату бросали, держа рукой за хвостовую часть. И поскольку предназначение каждого из двух видов описанных им плюмбат различно (одна служит для поражения противника на близком расстоянии, другая на большом удалении), то логично будет предположить, что и способы метания их были различными.

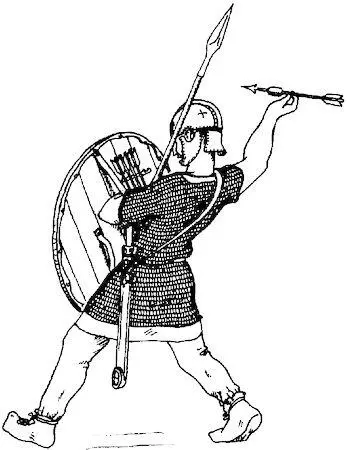

Рис. 41. Метание плюмбаты.

Рис. И. В. Кирсанова.

При метании плюмбат линейная пехота должна была по необходимости образовывать свободный боевой порядок, чтобы солдаты не мешали друг другу и могли эффективно поражать цель [456].

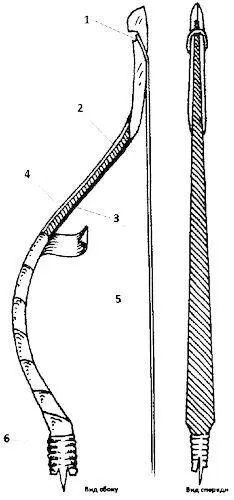

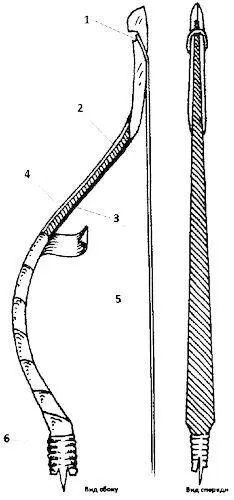

Рис. 42. Структура композитного лука.

По: Cascarino G. L'esercito Romano. Armamento e organizzatione. Vol. II: Da Aygusto ai Severi, Rimini, 2008. P, 88.

1 — ухо; 2 — сухожилия животных; 3 — роговая пластина; 4 — деревянная основа; 5 — тетива; 6 — рукоять.

Рис. И. В. Кирсанова.

Гораздо большее применение, чем ранее, находит в римской армии в IV столетии лук. Позднеримский лук был восточного происхождения и принадлежал к композитному типу луков [457]. Составные элементы лука крепились к центральной части с помощью клея и сухожилий. Центральная часть изготавливалась из твердого и гибкого дерева. Она покрывалась пластинами из оленьего рога. Это делалось для придания луку большей гибкости и увеличения дальности стрельбы [458]. Лук с натянутой тетивой оказывался согнутым в обратную естественному изгибу сторону. Максимальная дальность полета стрелы, пущенной из такого лука, составляла ок. 300 м, хотя расстояние, на котором стрела сохраняла свою убойную силу, было намного меньшим [459]. Вегеций утверждает, что лучники стреляли в цель с расстояния в 600 шагов (177, 42 м) (Veg., II, 23). Однако, по всей видимости, речь в данном случае идет не о прицельной стрельбе, а о максимальной «убойной» дальности полета стрелы.

Читать дальше