В сравнении с 1946 г. в 1947 г. в Ульяновской области росло количество смертельных случаев от желудочно-кишечных заболеваний. Так, если в 1946 г. смертность от кишечных инфекций в области составляла 6,4 %, то в 1947 г. уже 8,8 %. Распространению кишечных инфекций способствовало то, что в пищу шли различные суррогаты. В селах Ульяновской области весной 1947 г. колхозники подбирали с полей и огородов мерзлый картофель, прелые колосья зерновых и другую растительность, пригодную к употреблению в пищу, что вызывало различные отравления организма [420] Интервью с жительницей с. Татарский Калмаюр Чердаклинского района Ульяновской области Аглиулловой Ф.И. от 13.09.2013 г. // Личный архив автора.

.

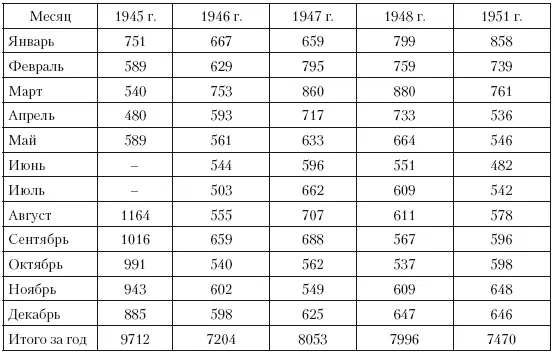

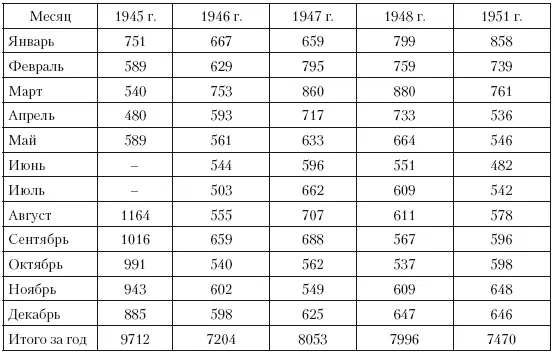

Таблица 8

Динамика смертности в сельских районах Ульяновской области [421] ГАУО. Ф. Р. 2595. Оп. 2. Д. 3374. Л. 20; Там же. Д. 3404. Л. 74; Там же. Д. 3395. Л. 16.

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что в 1945 г. коэффициент смертности составлял 9,3 промилле [422] Там же. Л. 98.

. В 1948 г. в сельских районах Ульяновской области смертность составляла 9,88 промилле, тогда как в 1946 г. она составляла 9,2 промилле, а в 1947 г. – 11 промилле.

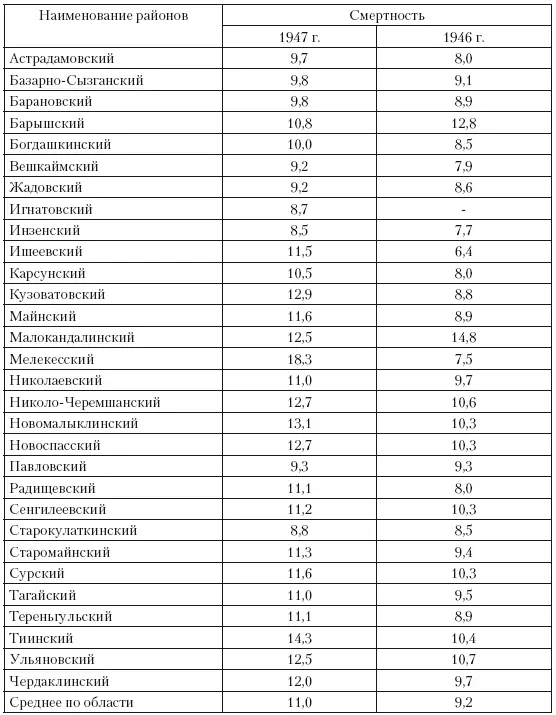

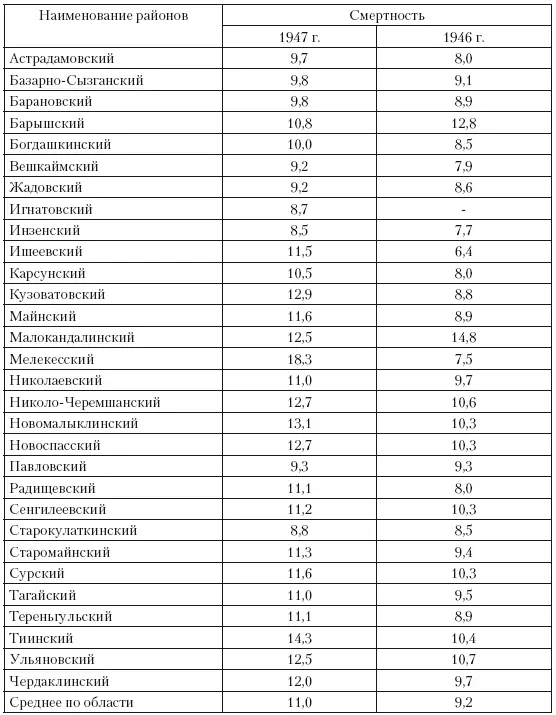

Как видно из данных таблиц 8 и 9, в 1946-1947 гг. в Ульяновской области коэффициент смертности вырос на 1,8 %. Особенно резко в 1947 г. смертность возросла в Ишеевском, Кузоватовском, Мелекесском (практически в три раза), Тиинском, Новомалыклинском, Радищевском районах. Показатели смертности в этих районах превышали среднеобластной уровень в два и более раза.

Таблица 9

Коэффициент смертности в районах Ульяновской области, 1946–1947 гг.

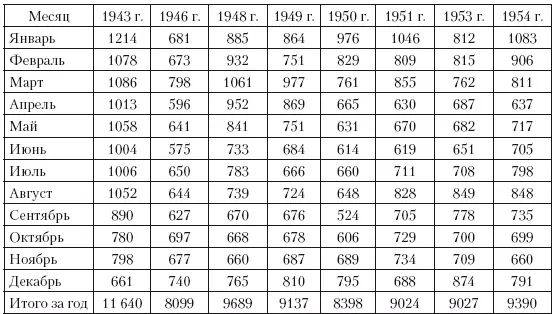

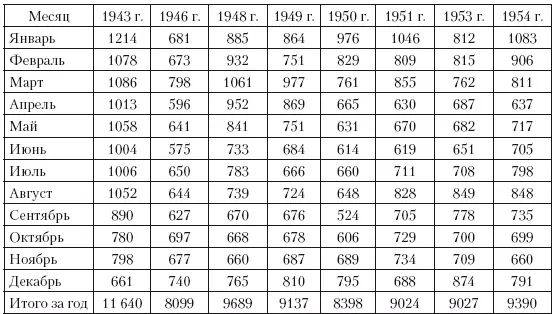

Коэффициент смертности в сельских районах Куйбышевской области в 1946 г. составлял 9,97 промилле, в 1948 г. смертность возросла до 10,7 промилле [423] ГАУО. Ф. Р. 2595. Оп. 2. Д. 3395. Л. 98.

, в 1949 несколько снизилась – до 10,4 промилле.

В 1951 г. данный показатель составлял 10,85 промилле, в 1952 г. вырос до 11,3 промилле и в 1953 г. снизился до 10,7 промилле.

Таблица 10

Количество смертей (Куйбышевская область) [424] ЦГАСО. Ф. Р. 2521. Оп. 8. Д. 1013. Л. 137; Там же. Оп. 10. Д. 102. Л. 5; Там же. Оп. 15. Д. 597. Л. 4; Там же. Оп. 8. Д. 39. Л. 117.

Таким образом, можно констатировать, что в исследуемый период смертность в Куйбышевской и Ульяновской областях находилась на среднем уровне. Как известно, наиболее точную картину смертности можно составить на основе анализа не общей, а детской смертности. Подсчет коэффициента детской смертности до одного года рассчитывается по следующей формуле: общее количество детей, умерших до одного года, делится на количество детей, родившихся в течение данного года, и умножается на 1000. Исходя из статистических данных, видим, что в Ульяновской области коэффициент детской смертности в 1945 г. составлял 60,7 промилле, в 1946 г. – 62,81 промилле, в 1947 г. – 89,09 промилле. По Куйбышевской области в 1943 г. коэффициент младенческой смертности составлял 122,6 промилле, в 1946 г. – 53,01 промилле, в 1947 г. – 60,34 промилле, в 1948 г. -79,6 промилле, в 1949 г. – 75,2 промилле, в 1952 г. – 66,31 промилле, в 1948 г. – 74,4 промилле, в 1950 г. – 64,24 промилле, в 1951 г. -64,65 промилле, в 1953 г. – 66,65 промилле. Использование шкалы смертности, предложенной Б.Ц. Урланисом и В.А. Борисовым, позволяет сделать вывод о постепенном снижении младенческой смертности в послевоенные годы. Но она оставалась на высоком уровне (50-74 %). Именно показатель младенческой смертности свидетельствует о развитости системы здравоохранения и социальной политики государства. Высокий уровень младенческой смертности в послевоенной колхозной деревне Среднего Поволжья позволяет констатировать, что институты здравоохранения не справлялись с возложенными на них обязательствами, а сама сеть медицинских учреждений не была развита. Государство, хотя и было нацелено на скорейшее преодоление материальных и демографических последствий войны, не могло предложить решительных мер, способных коренным образом изменить ситуацию с детской смертностью.

Проведенный анализ свидетельствует, что Великая Отечественная война, материальные и людские потери, усугубляемые нецелесообразной государственной аграрной политикой, подорвали человеческий потенциал колхозной деревни. После короткого периода роста численности населения в Куйбышевской и Ульяновской областях начался затяжной период демографической стагнации и сокращения численности колхозников. Поволжская деревня не смогла преодолеть демографический кризис: средний уровень рождаемости и смертности, высокая младенческая смертность и высокая миграционная активность сельчан обрекли средневолжскую деревню на медленное вымирание, что можно образно назвать «угасанием сельской цивилизации России».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Олег Хасянов Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой] обложка книги](/books/432697/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya-cover.webp)

![Евгений Гаглоев - Корабль из прошлого [litres с оптимизированной обложкой]](/books/392335/evgenij-gagloev-korabl-iz-proshlogo-litres-s-opti-thumb.webp)

![Юрий Москаленко - Берсерк забытого клана. Книга 8. Холод и тьма Порубежья [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/397399/yurij-moskalenko-berserk-zabytogo-klana-kniga-8-h-thumb.webp)

![Дарья Калинина - Виртуальная сыщица [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/397659/darya-kalinina-virtualnaya-sychica-si-litres-s-opt-thumb.webp)

![Роман Афанасьев - Звездный Пилот [litres с оптимизированной обложкой]](/books/399419/roman-afanasev-zvezdnyj-pilot-litres-s-optimizir-thumb.webp)

![Михаил Тихонов - Падение в небо [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/407007/mihail-tihonov-padenie-v-nebo-si-litres-s-optimiz-thumb.webp)

![Юрий Москаленко - Берсерк забытого клана. Книга 5. Рекруты Магов Руссии [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/408646/yurij-moskalenko-berserk-zabytogo-klana-kniga-5-r-thumb.webp)

![Вальтер Моэрс - Мастер ужасок [litres с оптимизированной обложкой]](/books/411882/valter-moers-master-uzhasok-litres-s-optimizirova-thumb.webp)

![Владимир Поселягин - Бей первым [litres с оптимизированной обложкой]](/books/413818/vladimir-poselyagin-bej-pervym-litres-s-optimiziro-thumb.webp)

![Алекс Каменев - Послушник [litres с оптимизированной обложкой]](/books/413822/aleks-kamenev-poslushnik-litres-s-optimizirovannoj-thumb.webp)