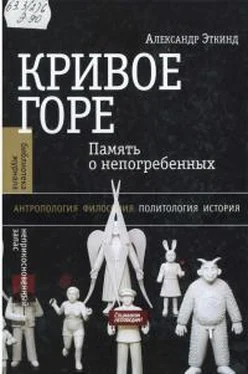

Моя книга — часть этого долгосрочного процесса. Я рассказываю здесь о том, что в культуре позднесоветского и постсоветского периода, преследуемой непогребенным прошлым, возникли оригинальные практики памяти, которые заслуживают подробного изучения. Американский историк Стивен Коткин увидел в постсоветской трансформации «шекспировские черты». Неудивительно, что и сами участники этого процесса прибегают к сильным метафорам, частично придумывая и частично заимствуя их, чтобы понять, что произошло с их цивилизацией {3} 3 Kotkin S. Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970—2000. Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 182.

. На самом деле культурные жанры памяти в России основаны скорее на поэтике Гоголя, чем Шекспира. Они демонстрируют необычные и, может быть, даже извращенные — кривые — формы горя по прошлому, которые связаны с подобными же способами понимания настоящего.

Независимо друг от друга и на разных континентах два ведущих исследователя культуры сформулировали идею об «эффекте пятидесяти лет». Столько времени нужно литературе, чтобы «остранить» трагическое прошлое, обдумать его опыт и создать убедительный нарратив, получающий широкое, а может быть, и всеобщее одобрение современников. Стивен Гринблатт писал об «эффекте пятидесяти лет» в своем исследовании, посвященном тому, как пьесы Шекспира, и в частности «Гамлет», связаны с предшествовавшей им Реформацией {4} 4 Greenblatt S. Hamlet in Purgatory. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2001. E. 248.

, Ту же идею Дмитрий Быков применил к русской исторической прозе, от Льва Толстого до Солженицына, в ее отношении к реальностям, которые она описывал а Alexander Etkind WARPED MOURNING Stories of the Undead in the Land of Unburied STANFORD, CALIFORNIA: STANFORD UNIVERSITY PRESS, 2013 Александр Эткинд КРИВОЕ ГОРЕ Память о непогребенных Авторизованный перевод с английского Владимира Макарова НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ МОСКВА 2016 УДК 930.85(47+57)Т95/20” ББК 71.08 Э90 В оформлении обложки и пользован (фрагмент скульптурной композиции Григория Брускина «Рождение героя» Редактор серии И. Калинин Эткинд, А. Э90 Кривое горе: Память о непогребенных / Александр Эткинд; авториз. пер. с англ. В. Макарова. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 328 с.: ил. (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас») ISBN 978-5-4448-0508-4 ISSN 1815-7912 УДК 930.85(47+57)” 195/20” ББК 71.08 Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied by Alexander Etkind was originally published in English by Stanford University Press. © 2013 by the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. All rights reserved. This translation is published by arrangement with Stanford University Press, www.sup.org . © Григорий Брускин, «Рождение героя», крашенная бронза, 1987 © В. Макаров, пер. с английского, 2016 © ООО «Новое литературное обозрение». Оформление, 2016

{5} 5 Быков Д. Календарь 2: Споры о бесспорном. М.: Астрель, 2012. С. 133—134.

. Согласно этим, неизбежно приблизительным, оценкам, нужно пятьдесят лет — два поколения, — чтобы работа горя стала культурно продуктивной. Мертвые травмы не знают, ее переживают выжившие. Исторические процессы катастрофического масштаба наносят травму первому поколению потомков. Их сыновья и дочери — внуки жертв, преступников и свидетелей — испытывают уже не травму, а горе по своим дедам и бабкам. Моя трехступенчатая схема обманчиво проста. Поколению террора достаются массовые захоронения, первому поколению после катастрофы — травма, а второму и последующим — горе.

Эта книга в основном рассматривает культурные события 1950-х и 1960-х, продуктивного периода постсталинизма, который определил многие хорошие и плохие черты последовавшего за ним постсоциализма. Но в культуре любое ограничение дает повод его нарушить, и моя книга выходит далеко за рамки событий пятидесятилетней давности.

В первых главах я рассматриваю опыт авторов, которые в 1930-х были репрессированы, а в 1950-х писали научные и ненаучные труды, сочиняли музыку или рисовали так, что я вижу в их работах следы травмы. Последующие главы рассказывают о горе тех, чьи родители погибли или были арестованы в 1930-х, причем некоторые из скорбящих сами пережили опыт тюрьмы в 1960-х. Заключительные главы обращают читателя к трудам нынешнего поколения писателей и кинематографистов, которые смотрят на ужасное прошлое своих предков и учителей с расстояния в пятьдесят лет или более. И конечно, их взгляд меняется с каждым прошедшим годом.

«Кривое горе» рассказывает о многих культурных жанрах, от фильмов до мемориалов, но основной фокус этой книги направлен на литературу. Книга открывается рассуждением о том, в каких отношениях горе состоит с другими культурными и психологическими процессами — травмой, повторением, местью и юмором. В главе 2 я доказываю, что горе по прошлому часто связано с предостережением о будущем. Эта связь наиболее явна в последствиях — и предчувствиях — произведенных человеком катастроф. Действие книги начинается в темные годы между 1930-ми и 1950-ми, когда граждан Советского Союза арестовывали и отправляли в лагеря, а потом многие из них возвращались, чтобы снова встретиться с семьей и коллегами. Как показано в главе 3, у этих встреч были важные и необычные последствия. В темные времена, когда режим отказывался признавать, что применял насилие к своим гражданам, траур по его жертвам был политическим шагом — важным, а иногда и основным механизмом сопротивления этому режиму. Затем книга переносит читателя в 1956 год, когда Хрущев обвинил покойного Сталина в «необоснованных репрессиях», а после этого — в «оттепель» начала 1960-х, которую я трактую как советский вариант «балов жертв». В отличие от периода Реставрации во Франции эти советские игры происходили, когда режим оставался прежним и реставрации его были внутренними, хотя и тоже неполными. В главе 4 я обращаюсь к глубоким, хотя и замаскированным, историям травмы и горя, возвращая в исторический контекст те знаменитые или малоизвестные сочинения, которые профессиональные историки и выжившие жертвы террора писали после выхода из лагеря или возвращения из ссылки. В главе 5 фокус переносится на другие культурные жанры — визуальные искусства и поэзию. Глава 6 переносит нас в середину 1960-х, когда интеллектуалы играли с советскими судами в новые меланхолические игры. Комбинация миметического горя и политического сопротивления нередко приводила скорбящих в главные места памяти о советском терроре — в лагеря. В главах 7 и 8 я рассматриваю, как миметическое горе проявляется в российских фильмах позднесоветского и постсоветского периодов. Глава 9 посвящена памятникам жертвам советского режима и тому, как они соотносятся с поэтическими и прозаическими текстами. Из глав 10 и 11 читатель узнает о нынешнем состоянии постсоветского горя. Оно и сейчас кривое.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Мазин - Король на горе [litres]](/books/25541/aleksandr-mazin-korol-na-gore-litres-thumb.webp)

![Александр Эткинд - Природа зла. Сырье и государство [litres]](/books/405096/aleksandr-etkind-priroda-zla-syre-i-gosudarstvo-thumb.webp)