Сам Керенский в показаниях Следственной комиссии по делу Корнилова, счел за благо откреститься от своего «фаворита контрразведки», заявив, что не только не давал ему указания провести аресты в Ставке, но и вообще не знал о его поездке. Вместе с тем Керенский подтвердил, что, минуя командование округа и даже военного министра Савинкова, лично давал Миронову указания о разработке тех или иных лиц.

Вместе с падением авторитета Керенского и способностью его держать ситуацию под контролем снижалась и дееспособность «карманной» контрразведки во главе с Мироновым.

Когда очередным министром юстиции стал А. А. Демьянов, он по совету своего предшественника А. С. Зарудного решил ликвидировать ОКР. Демьянов позднее вспоминал: «Я убедился, что незаконность существования контрразведки была настолько ясна, что, не уничтожив ее, впоследствии нельзя было бы разделаться с запросами парламента по поводу ее существования».

Как видим, нового министра юстиции волновала в основном возможная критика со стороны выборного законодательного органа и своих политических единомышленников, которые и вели кампанию по уничтожению политической полиции в первые после февраля месяцы.

И вот 21 сентября 1917 г. на заседании «Совета пяти», куда входили министры: военный — генерал А. И. Верховский, морской — адмирал Д. Н. Вердеревский, внутренних дел — С. Н. Салтыков, иностранных дел — М. И. Терещенко и юстиции — А. А. Демьянов, последний выступил с докладом «О политической контрразведке Минюста» и высказался за ее упразднение. После детального обсуждения выяснилось, что большинство «Совета пяти» поддержали план Демьянова. Суть его состояла в ликвидации ОКР МЮ, все дела, связанные со шпионажем, передавались исключительно в военное ведомство. Одновременно министерству внутренних дел поручалось разработать подробный проект реорганизации уголовного розыска с тем, чтобы ему были подведомственны и «политические преступления, которые носят характер уголовно наказуемых деяний».

В ГУГШ только и ждали указанного выше решения. Буквально за несколько дней до совещания военный министр генерал Верховский не знал о созревшем решении Демьянова, писал ему о необходимости хотя бы изменить название тайной службы Минюста, поскольку ее репрессивные действия приписывались органам контрразведки, подчиненным армейским штабам. Генерал-квартирмейстер штаба ВГК даже дал указание в официальных документах вместо термина «контрразведка» употреблять «контршпионаж». А участники съезда начальников КРО действующей армии обратились в Минюст и МВД с требованием больше не использовать название КРО для создаваемых подразделений.

После ликвидации ОКР МЮ часть его сотрудников перешла на службу в отделение контрразведки штаба ПВО, которым, как мы уже говорили, также руководил Н. Миронов. Все дела, находившиеся в производстве ОКР МЮ, были Демьяновым официально направлены в Главное управление Генштаба.

Чтобы в общественных кругах не сложилось впечатление о еще большей политизации военной контрразведки в связи с передачей ей дел и личного состава упраздненного органа, командование округа, явно не без внимания Миронова, опубликовало в прессе специальное заявление. В нем, в частности, указывалось, что ни одно лицо, находившееся когда-либо на службе в политических розыскных органах прежнего строя, в контрразведывательном отделении штаба на службе не состоит и сотрудники КРО в своей деятельности не допускают возможности пользоваться методами охранки, прежде всего насаждением секретных сотрудников.

Заканчивая рассмотрение вопроса о попытках Временного правительства создать новую «иммунную систему» в виде органов госбезопасности, следует отметить, что они значительно растянулась по времени и, во-многом, не удались. Об эффективности деятельности военной и политической контрразведки говорить вообще не приходится. Если не считать шаги по «привязке» большевиков к операциям германской разведки, сделанные с подачи и при непосредственном участии петроградского представительства французских спецслужб, то мы не видим каких-либо действенных мер по обеспечению безопасности существования Временного правительства, недопущению его свержения.

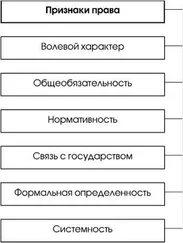

Исторический опыт показывает, что вне зависимости от формы правления никакое государство, не имеющее в своем распоряжении специального силового ресурса (органов разведки, контрразведки и политического розыска), того, что я называю «иммунной системой», нельзя считать устойчивым и перспективным.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Зданович Тайные службы России : структуры, лица, деятельность [учебное пособие] обложка книги](/books/430623/aleksandr-zdanovich-tajnye-sluzhby-rossii-struktur-cover.webp)

![Андрей Романов - Теория и психология рекламной деятельности [учебное пособие]](/books/398226/andrej-romanov-teoriya-i-psihologiya-reklamnoj-deyate-thumb.webp)