Уровень грамотности и образования у городских и сельских «лишенцев» разительно различался. Образование в значительной степени определяло степень социальной активности горожанина того времени, и новосибирские «лишенцы» обязательно указывали, когда и где его получали. Сельчане не считали эту характеристику важной, указывали – «грамотный», «малограмотный», некоторые не заполняли соответствующую графу. На наш взгляд, по уровню грамотности и образования эти группы сравнивать некорректно. Применительно к сельским «лишенцам» можно говорить лишь об уровне грамотности, а к городским – об уровне грамотности и образования. Поэтому городских и сельских «лишенцев» по данному показателю рассмотрим отдельно.

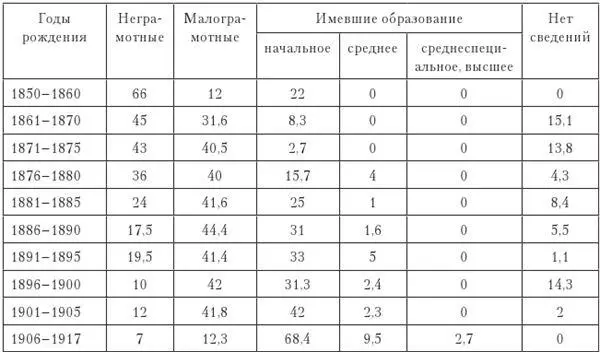

Уровень грамотности и образования у новосибирских «лишенцев» можно оценить как достаточно высокий для того времени. Высокий уровень грамотности (образования) отличал ходатайствовавших о восстановлении в правах во второй половине 1920-х гг. (табл. 4).

Неграмотные в изучаемой группе составляли около 3 %, в самом Новосибирске их было в 7 раз больше (по данным Всесоюзной переписи населения 1926 г.). Уровень образования «лишенцев» для рассматриваемого периода был необычайно высоким – 69 % закончили средние или высшие учебные заведения.

В первой половине 1930-х гг. среди ходатайствовавших о восстановлении в правах значительную часть составляли бывшие «кулаки» и мелкие торговцы. Это не могло не сказаться на показателях грамотности (образования) всей группы «лишенцев»: они значительно снизились по сравнению с 1920-ми гг. Теперь неграмотные составляли почти 20 %, «лишенцы» с начальным образованием – 55, имевшие среднее и высшее образование – лишь 26 %. Впрочем, если сравнить горожан и «лишенцев» по уровню образования на основе данных переписи 1939 г., то вторые окажутся более образованными: лишь 19,3 % новосибирцев имели среднее и высшее образование [220] Новосибирск. 100 лет. События. Люди. Новосибирск, 1993. С. 189.

, тогда как среди «лишенцев» этот показатель был выше на 6,7 %.

Таблица 4

Структура новосибирских «лишенцев» по уровню грамотности и образования (в %)

Уровень грамотности сельских «лишенцев» можно оценить как достаточно высокий для рассматриваемого периода. Неграмотных было 22,5 %, об образовании 6,8 % «лишенцев» нет сведений, они, вероятнее всего, были неграмотными. Отсюда, в общей сложности, неграмотные составляли около 30 %. Для сравнения укажем, что, по данным переписи 1926 г., в Новосибирском округе неграмотными оставались 63,5 % сельских жителей обоего пола, мужчин – 44,2 % [221] Сибирский край. С. 48.

(необходимо учитывать, что основную массу сельских «лишенцев» составляли мужчины). Таким образом, неграмотных среди сельских «лишенцев» было примерно в 1,5 раза меньше, чем среди всего населения округа. При этом малограмотные (умевшие читать и расписываться) преобладали, их было 37,5 %, имевших начальное, сельское образование – 30, лиц со средним, среднеспециальным или высшим – лишь 3,2 %.

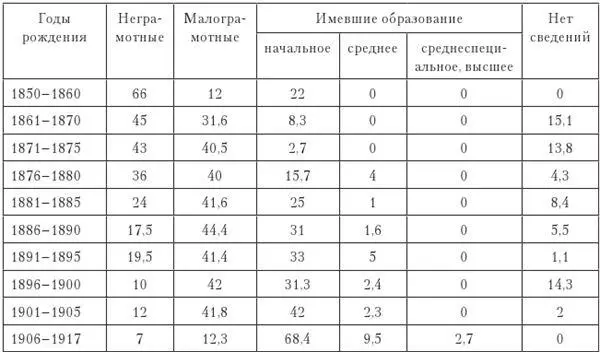

Показатель уровня грамотности зависел прежде всего от пола и возраста. Неграмотных женщин среди сельских «лишенцев» было в 3 раза больше, чем мужчин (64,5 и 19 % соответственно). Чем моложе были «лишенцы», тем реже среди них встречались неграмотные и малограмотные, основная масса молодежи имела начальное образование. Среди старшего поколения, напротив, преобладали неграмотные (табл. 5).

Таблица 5

Распределение сельских «лишенцев» по годам рождения и уровню грамотности (в %)

Вопреки предварительным представлениям, уровень грамотности среди «лишенцев» практически не зависел от места рождения: он оказался почти одинаковым как у выходцев из Европейской России и западных регионов, так и у старожильческого населения.

Анкеты и заявления, сохранившиеся в личных делах «лишенцев», позволяют узнать не только основные социально-демографические характеристики изучаемой группы, но и судьбы ее представителей за 25–30-летний период – с начала века до момента подачи ими заявления о восстановлении в правах. Имеется уникальная возможность на основе личных документов проследить жизненные перипетии этих людей во время войн и революций, их сложную адаптацию к новой советской действительности. К сожалению, судьбы тех, кто оказался в конце 1920-х – 1936 гг. среди неполноправных советских граждан, как правило, известны лишь до подачи ими заявлений в избирательные комиссии, и проследить дальнейший жизненный путь этих людей не представляется возможным. Занятия части «лишенцев» до 1915–1917 гг. не удалось выяснить либо по причине неполноты данных, имеющихся в личных делах, либо потому, что первые сведения о них (родившихся в 1905–1915 гг.) касаются лишь начала их учебы или работы. Временные рамки, заданные анкетами, которые заполняли сами «лишенцы», были следующими: до Первой мировой войны (до 1911 г. и с 1911 по 1914 г.), во время мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, Гражданской войны, в 1920-е гг.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу