Нагрудный знак офицера-переводчика (языки Ближнего Востока)

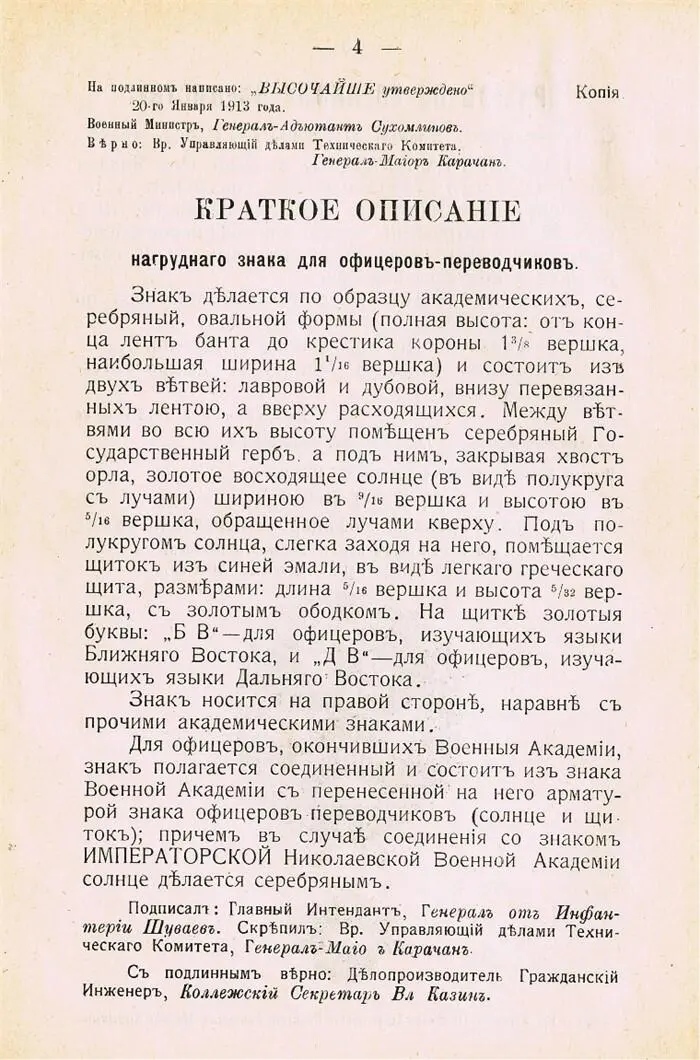

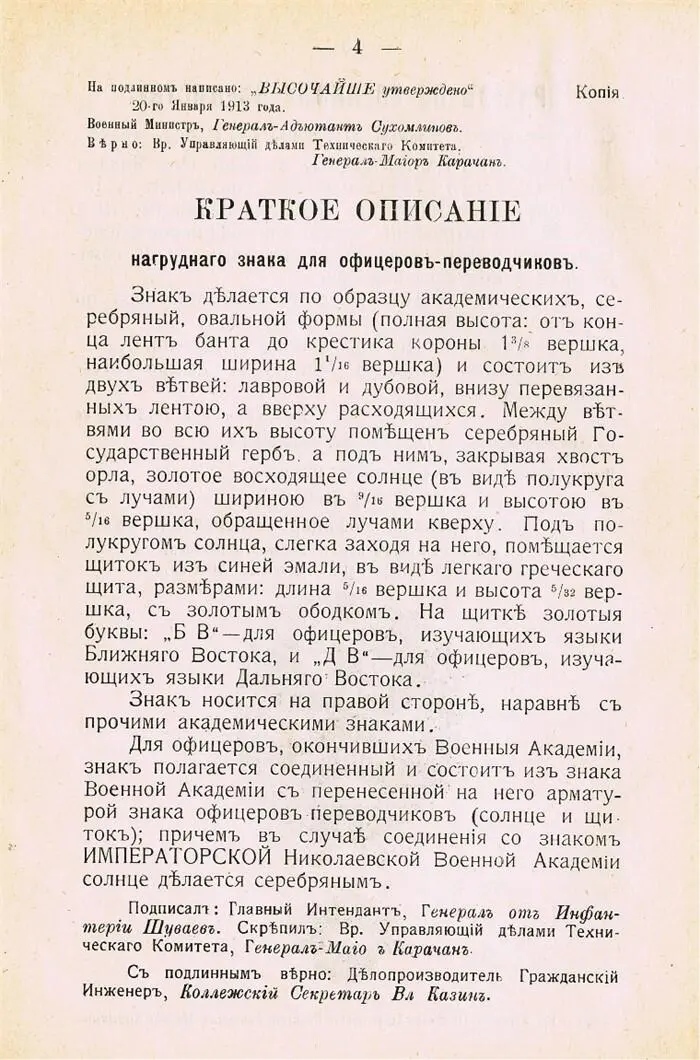

Краткое описание нагрудного знака для офицеров-переводчиков

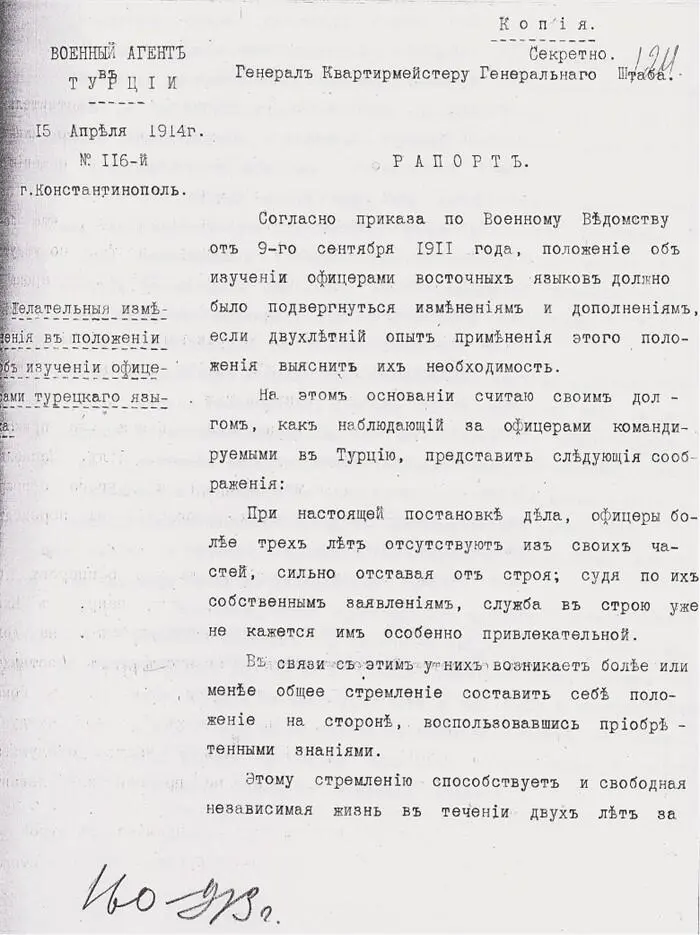

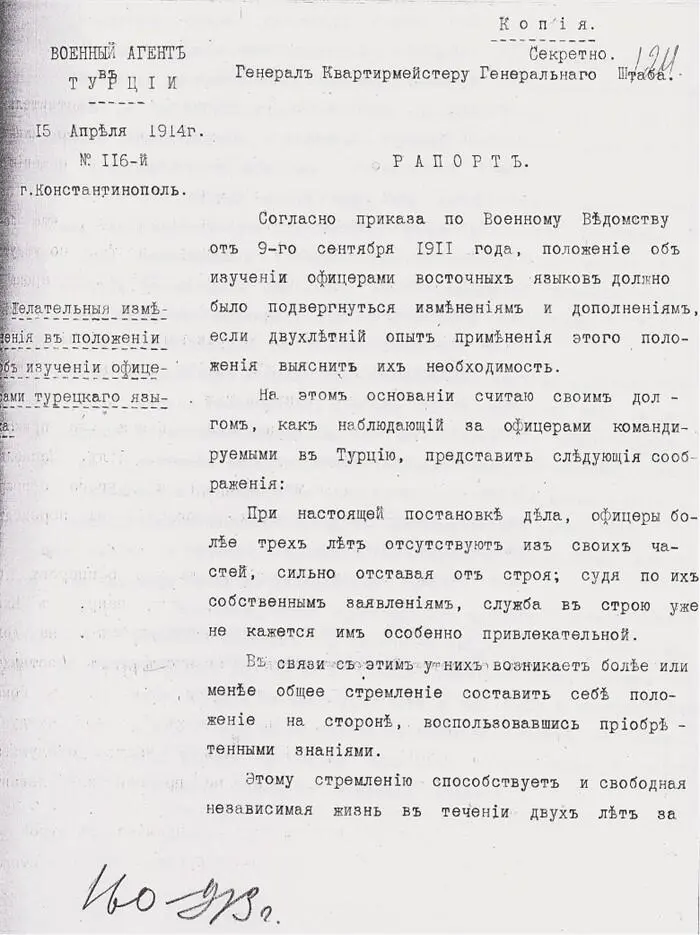

Рапорт русского военного агента в Турции «Желательные изменения в положении об изучении офицерами турецкого языка» (1914). РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4273. Л. 124

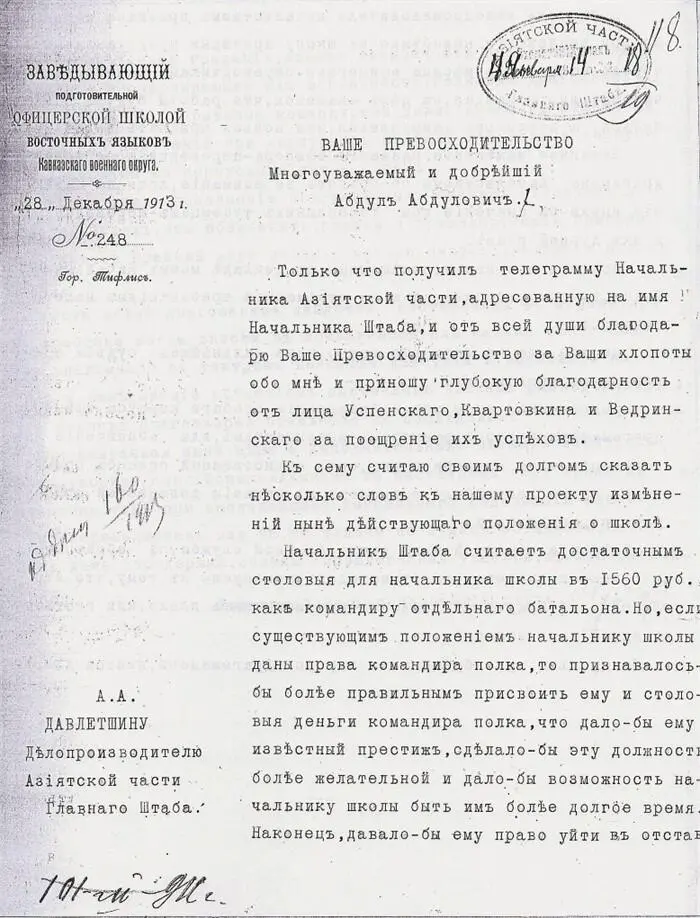

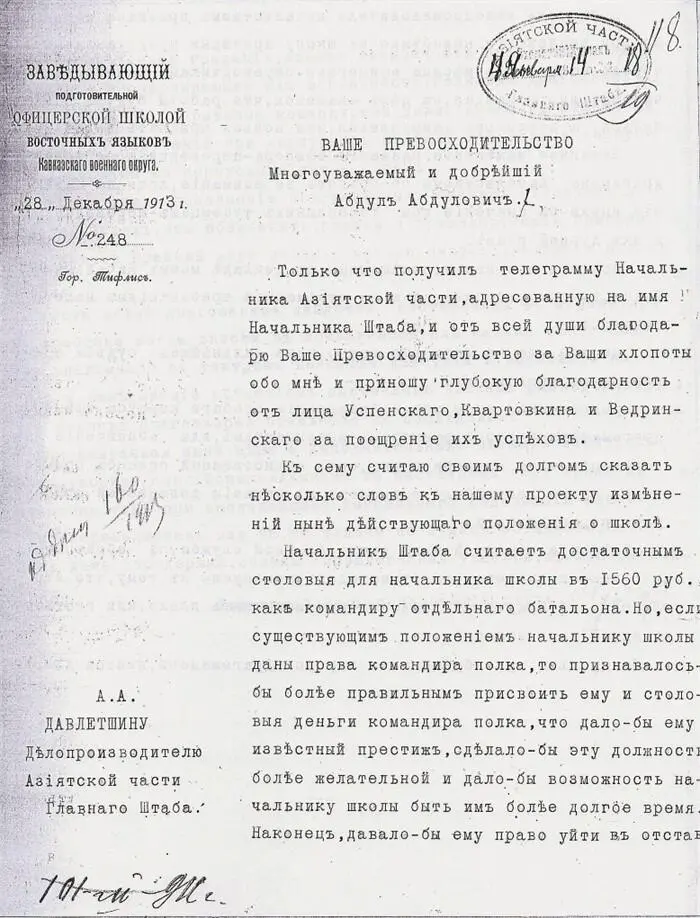

Донесение заведующего окружной подготовительной школы восточных языков Кавказского военного округа на имя делопроизводителя Азиатской части Главного штаба. РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4273. Л. 124

В настоящей работе применительно к военным специалистам с высшим военно-востоковедным образованием в качестве синонимичных используются названия – офицер-востоковед, офицер-восточник и офицер-ориенталист, – по примеру того, как они использовались в русской императорской армии.

См.: Материалы для истории факультета восточных языков: [в 4 т.]. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1905. Т. I. 1851–1864 гг. С. 301–302.

Там, где имелась необходимость дополнить историческое географическое название современным, использовались сведения из специализированных справочников: Словарь географических названий Китая: [в 3 т.] / Ин-т Дальнего Востока АН СССР; [Сост. Я. А. Миропольский, Г. Е. Тихонова]. М.: Наука, 1984. 848, 258 с.; Словарь географических названий Кореи / Г. Е. Тихонова, Я. А. Миропольский; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. М.: Наука, 1973. 560 с.; Словарь географических названий Афганистана / Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР; [Сост. Гаврилова С. С., Ежов Г. П.]. М.: ЦНИИГАИК., 1988. 383, [1] с., и др.

За время существования школы ее название несколько раз менялось: Омская Азиатская школа, Омское азиатское училище, Русско-киргизское училище и Омское училище азиатских языков. Cм.: Баринова К. В. К 220-летию Омской Азиатской школы (по материалам фондов Исторического архива Омской области) // Казахи России: история и современность: материалы Международной научно-практической конференции (20–22 мая 2009 г., Омск). Т. 1–2. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского, 2010. Т. 2. С. 242–247.

Поездка стала первой глубинной разведкой подступов к Центральному Тянь-Шаню и рекогносцировкой путей, ведущих в Восточный Туркестан со стороны Западной Сибири. См.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 20648. Л. 1–49 об. Маршрут Омского военно-сиротского отделения смотрительского помощника 14-го класса Лещева, командированного в 1821 году из крепости Семипалатинской при купеческом караване под прикрытием казачьего отряда Киргизской степью по тракту к городу Кашкару.

Веселовский Н. И. Сведения об официальном преподавании восточных языков в России. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1879. С. 57.

Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России / [Ред. коллегия: Д. И. Щербаков (отв. ред.) и др.]; [Акад. наук СССР. Ин-т истории естествознания и техники]. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962. С. 80.

Основано на базе Омского войскового казачьего училища (1813–1826).

Краткий исторический очерк Первого Сибирского императора Александра I кадетского корпуса. 1813–1913. М.: [Б. и.], 1915. С. 33.

Там же. С. 38.

С введением в России в 1810 г. системы военных поселений дети военных поселян были выделены в особую категорию «кантонистов». Они считались «собственностью» государства и содержались за его счет. Кантонисты старшего возраста для получения общего и военного образования поступали в резервные части. В 1826 г. школы при гарнизонных полках («военно-сиротские отделения») были преобразованы в роты, полубатальоны и батальоны военных кантонистов.

Гефнер О. В. Военные и культура в Западной Сибири в последней трети XIX – начале XX в. / О. В. Гефнер. Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2004. С. 107.

Положение об особом отделении при Омском батальоне военных кантонистов для приготовления переводчиков. СПб.: Тип. Департамента военных поселений, 1850. С. 3.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу