Крестьяне. Гравюра из книги А. Олеария. 1656 год.

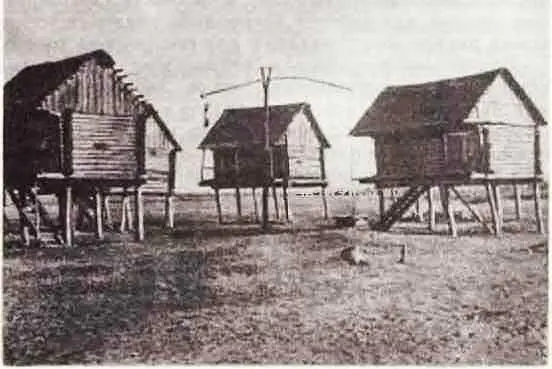

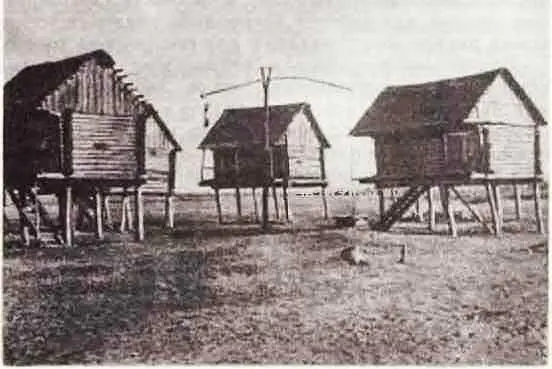

Деревянные бани в селе Спас Костромской области.

Среди ремесленников наиболее многочисленную группу составляли тяглые — ремесленники городских посадов и черносошных волостей. Они выполняли частные заказы или работали на рынок. Дворцовые ремесленники обслуживали нужды царского двора; казенные и записные работали по заказам казны (строительные работы, заготовка материалов и др.); частновладельческие — из крестьян, бобылей и холопов — изготовляли все необходимое для помещиков и вотчинников. Ремесло в довольно больших размерах перерастало, прежде всего у тяглецов, в товарное производство. Но в разных отраслях это протекало по-разному.

Издавна существовавшая в стране металлообработка была основана на добыче болотных руд, дававших низкосортное железо. В сыродутных горнах мастера выделывали полуфабрикат — кричное железо. В кузнице его перековывали в более мягкое «опарошное» железо, которое шло на выделку сошников, гвоздей и др. Повторная перековка и закалка превращали «опарошное» железо в уклад — низкосортную сталь.

Центры металлургии издавна сложились в уездах к югу от Москвы: Серпуховском, Каширском, Тульском, Дедиловском, Алексинском. По всей стране расходились тульское железо и серпуховский уклад; местные мастера, работавшие на казну, в частности изготовлявшие оружие для царской Оружейной палаты, в то же время давали много изделий для продажи на рынке.

Другой центр — уезды к северо-западу от Москвы: Устюжна Железнопольская, Тихвин, Заонежье. Устюженские сошники, сковороды, гвозди и другие предметы домашнего обихода расходились не только в близлежащих селениях и городах, но и в отдаленных, например в Москве, Смоленске, Ярославле. Среди тихвинских кузнецов выделились, с одной стороны, богатые мастера, скупщики; с другой — мелкие, потерявшие свои кузницы и промышлявшие наемной работой. Мастера Кижского погоста в Заонежье славились ножами, которые делали из местного железа; Святозерской и Куштозерской волостей — топорами; Обжанской волости — лемехами и сошниками. Заонежские кузнецы работали на рынок и на заказ. То же можно сказать о мастерах Нижнего Новгорода, Галича и их окрестностей.

Квалифицированных кузнецов власти не раз вызывали в Москву; они же выполняли на месте заказы из столицы. Когда в 1689 году построили новый Каменный мост на Москве-реке, из Нижнего вызвали кузнеца Дмитрия Молодого «для дела к мосту резцов железных».

Поморские мастера Устюга Великого, Тотьмы, Соли Вычегодской, помимо сельскохозяйственных и бытовых изделий, изготовляли все нужное для судостроения и солеварения. Наконец, крупным центром металлообработки выступала Москва — еще в начале 40-х годов здесь насчитывалось более полутора сотен кузниц.

В столице работали лучшие в России мастера по золоту и серебру. Центрами серебряного производства были Устюг Великий, Нижний Новгород, Великий Новгород, Тихвин и др. Обработкой меди и других цветных металлов занимались в Москве, Поморье (изготовление котлов, колоколов, посуды с расписной эмалью, чеканкой и др.).

Металлообработка в значительной степени превращается в товарное производство, причем не только на городских посадах, но и в деревне, черносошной и частновладельческой.

Кузнечное дело обнаруживает тенденции к укрупнению производства, применению наемного труда. Особенно это характерно для Тулы, Устюжны, Тихвина, Устюга Великого. Из тульских кузнецов вышли крупнейшие металлозаводчики XVIII века Демидовы и Баташовы, Мосоловы и Лугинины. Разбогатевшие кузнецы, имевшие по нескольку кузниц, эксплуатировали наймитов-молотобойцев и др., занимались торговлей железными и иными товарами.

Аналогичные явления, хотя и в меньшей степени, отмечаются в деревообработке. По всей стране плотники работали в основном на заказ-строили дома, речные и морские суда. Особым мастерством отличались плотники из Поморья. Изделия из дерева, мочало, рогожи, смола, даже дома и мелкие суда продавались на рынке. Славились среди покупателей решминские рогожи, калужская деревянная посуда, вятские и калужские ложки, вяземские сани, козьмодемьянские сундуки.

Читать дальше