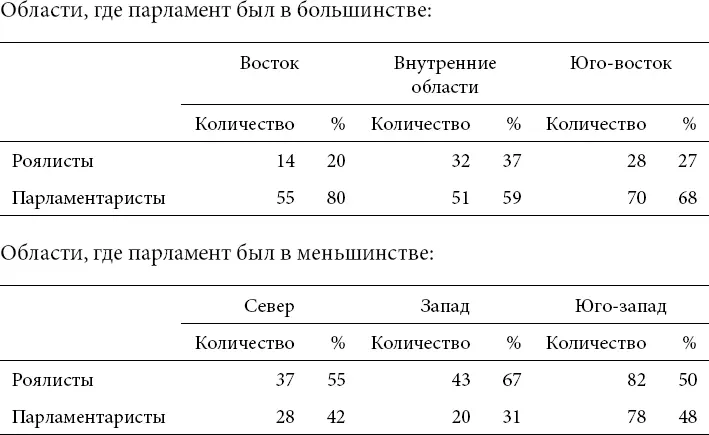

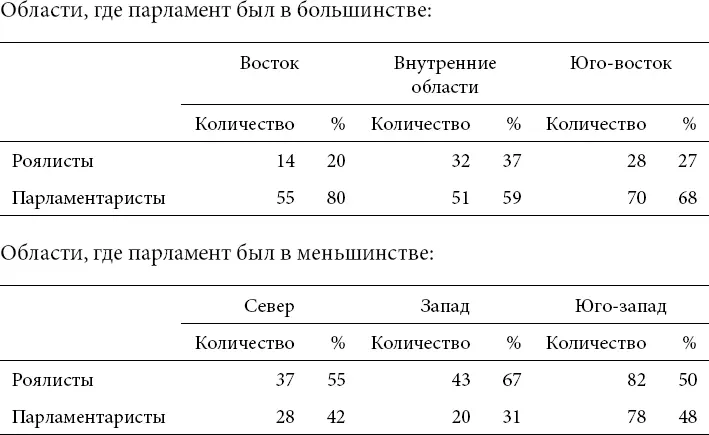

ИСТОЧНИК: Адаптированные данные из книги: [Brunton, Pennington, 1954, p. 187 (table 1)]. См. также p. 2, где дается определение «исходных» членов парламента, и Приложение V, касающееся географических разделений.

Это описание главного оплота парламента почти в точности соответствует тому, что можно было ожидать на основании тезиса Тони. Если внимательно посмотреть на статистику в книге Брантона и Пеннингтона и на социальные вариации, лежащие в основе этих данных, то, по моему мнению, она послужит достаточно сильным аргументом скорее в пользу взглядов Тони, чем против них.

Возможно прийти к тому же суждению о статистических свидетельствах, которые якобы противоречат старым сочинениям, подчеркивающим тяжелые последствия движения огораживания в конце XVIII – начале XIX в. В своей статье «Размер ферм в XVIII в.» Мингей рассматривает вопрос об упадке мелкого фермерства в результате огораживаний и других факторов. Против статьи в целом, которая заканчивается выводом о том, что упадок был, я не возражаю. Более того, в ней проливается яркий свет на множество вопросов, причем правовых и политических, а не просто говорится об экономической роли «энергичного помещика». К сомнительной части интерпретации автора относится серия статистических наблюдений, с которых статья начинается. Насколько я понимаю эту мысль Мингея, статистические данные переписи XIX в. противоречат любому тезису о том, что в предшествующем веке произошло серьезное ухудшение положения мелкого фермера. «Всякий, кто хочет верить, что мелкие фермы “исчезли” в XVIII в., должен быть готов объяснить, каким образом они вновь появились с такой силой в XIX в.». Данные переписи Мингей обобщает в следующем высказывании (со ссылкой на: [Clapham, 1950, vol. 2, p. 263–264]): «В 1831 г. почти половина фермеров полагалась только на рабочую силу своей семьи, а в 1851 г. 62 % арендаторов, занимавших площадь свыше 5 акров, имели менее 100 акров. Данные 1885 г. показывают примерно такую же картину» [Mingay, 1962, p. 470].

Из этих замечаний Мингея может легко сложиться впечатление, что мелкие фермеры продолжали процветать вплоть до XIX в., составляя большую часть деревенского населения, где-то от «почти половины» до «62 %». Эта трудность отчасти появляется как следствие особенностей терминологии. Поскольку Мингей напечатал статью в английском научном периодическом издании, он мог позволить себе не указывать на то, что в английском словоупотреблении слово «фермер» обычно относится к арендатору, который обрабатывает свой участок при помощи либо без помощи наемного труда. В более редких случаях этот термин относится к человеку, который владеет обрабатываемой землей. Поэтому термин «фермер» сам по себе уже исключает из рассмотрения группы людей, которые играли решающую роль в деревенской жизни, а именно землевладельцев, стоявших наверху социальной лестницы, и сельскохозяйственных рабочих, стоявших у ее основания. Тем не менее вспомнить про английское словоупотребление недостаточно для того, чтобы поставить замечания Мингея в должную перспективу. Мы хотим как можно лучше разобраться в том, какова была ситуация, а это означает необходимость включить в нашу картину английского общества не только мелких фермеров, но и других людей. Как только это делается, впечатление, производимое данными Мингея, меняется радикально. Мелкие фермеры и мелкие фермы могли сохраниться. Но к XIX в. их социальное окружение изменилось настолько, что вести речь об их сохранении без пояснений просто бессмысленно, если не откровенно ошибочно. Английское деревенское общество стало по большей части состоять из небольшого числа землевладельцев и огромного числа почти безземельных рабочих, т. е. мелкое фермерство стало маргинальным явлением.

Прежде чем обратиться к самим цифрам, я хотел бы привести аналогию, которая прояснит характер моего возражения. Рассмотрим количество поселений различного типа, которые можно обнаружить в различные моменты времени на участке земли размером с остров Манхэттен, который в начале века представляет собой группу фермерских хозяйств, а заканчивает век в качестве столицы, украшенной небоскребами из стекла и бетона. Вполне вероятно, что общее число небольших домов (и даже деревянных) могло возрасти, в то время как алчные спекулянты здесь и там сносили с земли целые поселки из деревянных лачуг для того, чтобы возводить небоскребы. В этом случае делать акцент на сохранении небольших домов было бы совершенно ошибочно, поскольку эта позиция упускает из виду намного более значительные изменения.

Читать дальше