К 1956 г. Программа местного развития должна была охватить не более четверти населения; к 1959 г. она охватила около 61 % сельских жителей; предполагалось, что к 1963 г. последствия от ее внедрения должны были стать заметны для всех [Dube, 1958, p. 12; Times of India Yearbook, 1960–1961, p. 264; Times of India, 27.11.1963]. Согласно этому плану, если бы программа вносила вклад в увеличение производства, некоторый эффект был бы заметен уже к 1954–1955 гг., а более или менее постоянный рост проявился бы в последующие годы. Хотя некоторый рост производства фиксируется, ожидаемого результата не получилось. Между 1953–1954 и 1954–1955 гг. случился спад производства риса на 3 млн т, а еще один спад почти в 3,5 млн т произошел между 1956–1957 и 1957–1958 гг.; после 1960 г. производство постоянно снижалось, что привело к еще одному резкому спаду в 1962–1963 гг. В октябре того же года население Калькутты взбунтовалось из-за нехватки риса. Прежний рост производства едва успевал опережать рост численности населения. Неурожай в 1962–1963 гг. уничтожил этот резерв, и потребление продуктов питания на душу населения снизилось, по официальным данным, на 2 %. [245]

Одним словом, сегодня индийское сельское хозяйство остается таким же, как во времена Акбара и Керзона: азартной игрой с дождем, в результате которой неурожай означает катастрофу для миллионов людей. Во второй половине XX в. это скорее социальная и политическая, чем географическая и материальная проблема. Как осознают активисты Программы местного развития, даже на локальном уровне имеются ресурсы для того, чтобы смягчить влияние климатических условий. Но для этого потребуется произвести не только техническую, но и социальную революцию. Однако достигнутые до сих пор улучшения произошли в основном за счет распространения старой неэффективной системы в новые, по всей видимости, периферийные части страны.

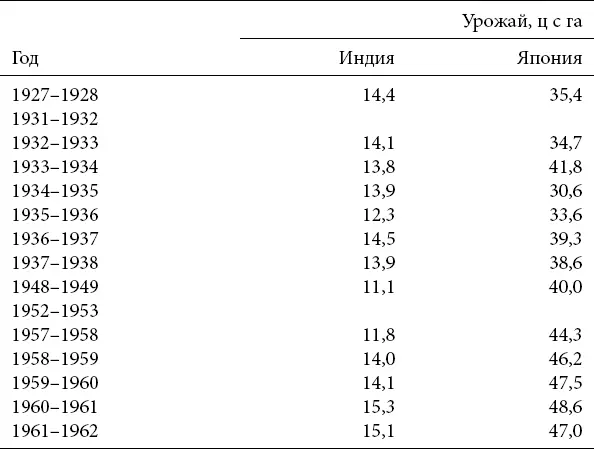

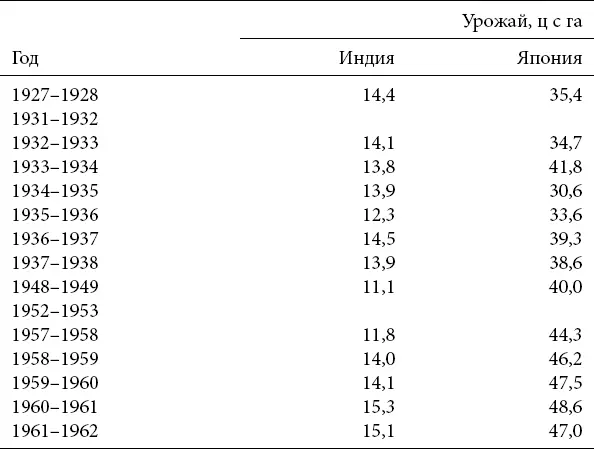

Есть много свидетельств, указывающих на это. Удивительно, но кое-что можно извлечь даже из статистических данных об урожайности. В любом случае они дают лучшее представление об изменениях в производительности, чем данные по общему производству. Эти цифры позволяют нам провести сравнение между ситуацией при британском режиме и теперешним положением дел, даже если статистику не следует понимать буквально, поскольку со Второй мировой войны улучшились методы подсчета объема собранного урожая. [246]В табл. 3 представлены данные для отдельных лет по сборам урожая риса-сырца для Индии и Японии. Данные по Индии в довоенное время не включают Бирму.

ТАБЛИЦА 3. Урожай риса-сырца в Индии и Японии

ИСТОЧНИКИ: Для 1927–1938 гг.: Annuaire international de statistique agri cole 1937–1938 [Rome, 1938, p. 279 (table 77)]; для 1948–1962 гг.: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Production Yearbook 1960, XIV, 50; 1962, XVI, 50.

Эти цифры вряд ли нуждаются в комментарии. Даже при новом режиме производительность в Индии колебалась на уровне конца 1920-х – начала 1930-х годов. Начав с более высокого уровня, Япония планомерно продвигалась вперед в последние годы. Производительность в этой стране почти в три раза выше, чем в Индии. Едва ли одни климатические условия несут ответственность за такое гигантское различие.

Хотя выше упоминались фундаментальные институциональные факторы, лежащие за пределами сельского мира, которые могут объяснять низкую производительность в Индии, для более полного понимания ситуации полезно и даже необходимо рассмотреть их влияние на крестьянскую общину. Кроме того, данные, усредненные по стране, могут скрывать решающие обстоятельства. В некоторых областях происходили значительные улучшения. Чтобы определить помехи, необходимо понять, почему где-то улучшения происходили, а где-то – нет. Я попытаюсь выделить эти факторы, начав с рассмотрения одной из тех частей Индии, где было достигнуто значительное увеличение производства, а затем перейду к анализу тех аспектов деревенского сообщества, которые до сих пор мешают экономическому прогрессу.

Мадрас – одно из светлых пятен на карте Индии, здесь урожай риса вырос на 16–17 % [India, 1959a, p. 180]. Если посмотреть, какие при этом сработали факторы, возникает картина, резко противоречащая официальным теориям. В терминах земельной площади самая важная культура, намного превосходящая другие, – это выращиваемый в полях рис. Около одной трети всей возделываемой в штате площади, 4,5 млн из 14,27 млн акров, искусственно орошается. Поскольку с 1952 по 1959 г. система ирригации увеличила свой охват всего на 344 тыс. акров [Madras… 1959, p. 41–42], эти успехи не могут быть главной причиной прироста производительности. Более правдоподобный ответ состоит в том, что Мадрас продвинулся дальше других областей во внедрении капиталистических форм сельского хозяйства.

Читать дальше