Исторический опыт показал, что, пока за каждым народом сохранялось право быть самим собой, объединенная Евразия успешно сдерживала натиск и Западной Европы, и Китая, и мусульман. К сожалению, в XX в. мы отказались от этой здравой и традиционной для нашей страны политики и начали руководствоваться европейскими принципами – пытались всех сделать одинаковыми. А кому хочется быть похожим на другого? Механический перенос в условия России западноевропейских традиций поведения дал мало хорошего, и это неудивительно. Ведь российский суперэтнос возник на 500 лет позже. И мы, и западноевропейцы всегда это различие ощущали, осознавали и за «своих» друг друга не считали. Поскольку мы на 500 лет моложе, то, как бы мы ни изучали европейский опыт, мы не сможем сейчас добиться благосостояния и нравов, характерных для Европы. Наш возраст, наш уровень пассионарности предполагают совсем иные императивы поведения.

Это вовсе не значит, что нужно с порога отвергать чужое. Изучать иной опыт можно и должно, но стоит помнить, что это именно чужой опыт. Так называемые цивилизованные страны относятся к иному суперэтносу – западноевропейскому миру, который ранее назывался «христианским миром». Возник он в IX в. и за тысячелетие пришел к естественному финалу своей этнической истории. Именно поэтому мы видим у западноевропейцев высокоразвитую технику, налаженный быт, господство порядка, опирающегося на право. Все это – итог длительного исторического развития.

Конечно, можно попытаться «войти в круг цивилизованных народов», то есть в чужой суперэтнос. Но, к сожалению, ничто не дается даром. Надо осознавать, что ценой интеграции России с Западной Европой в любом случае будет полный отказ от отечественных традиций и последующая ассимиляция.

Этот простой, казалось бы, вывод можно сделать, лишь руководствуясь верными исходными посылками. А мы почему-то никак не хотим признать очевидного: основа этнических отношений лежит за пределами сферы сознания – она в эмоциях: симпатиях-антипатиях, любви-ненависти. И направление этих симпатий-антипатий вполне обусловлено для каждого этноса. Оценивать данное явление можно как угодно, но от этого оно не станет менее реальным.

Отсюда следует, что история и география человеческого поведения должны изучаться нами так же, как изучаются, к примеру, история дипломатии и география транспорта. Именно исходя из этого убеждения предпринял автор попытку написать эту книгу об этнической истории России в краткой и доступной форме. Насколько удалась эта попытка – судить читателям.

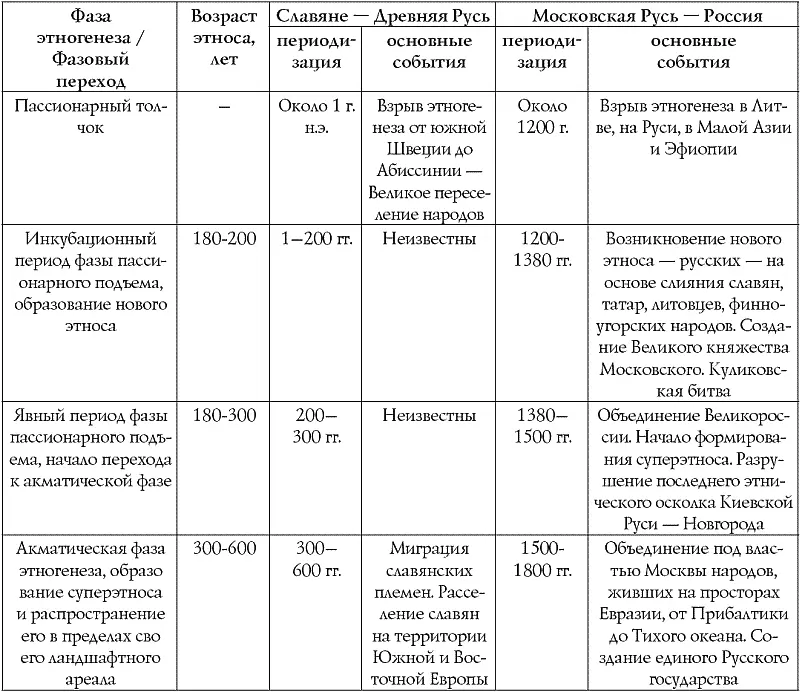

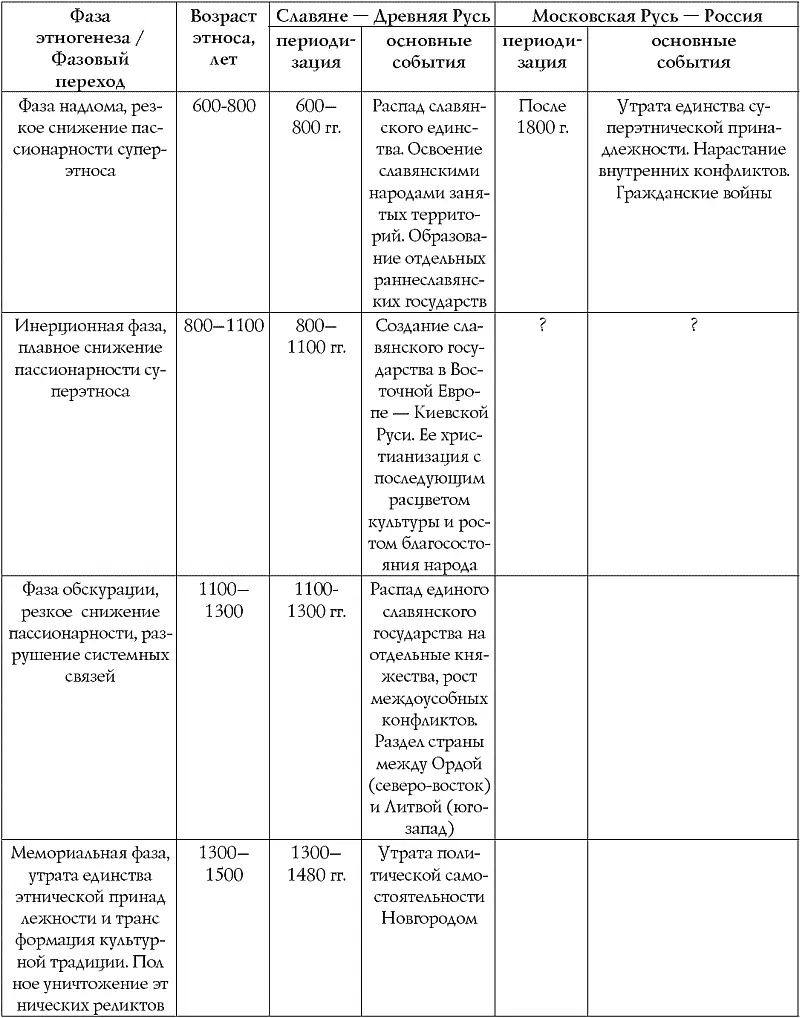

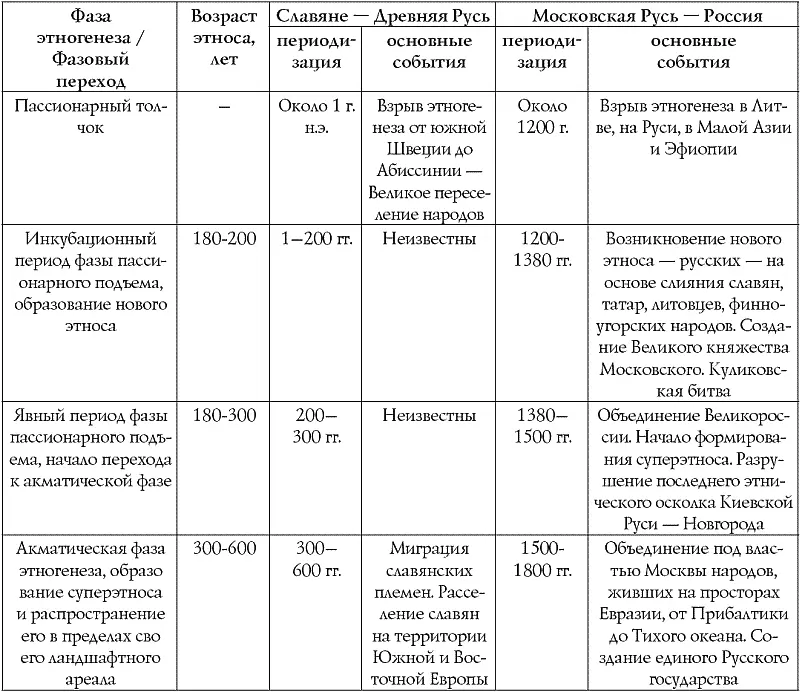

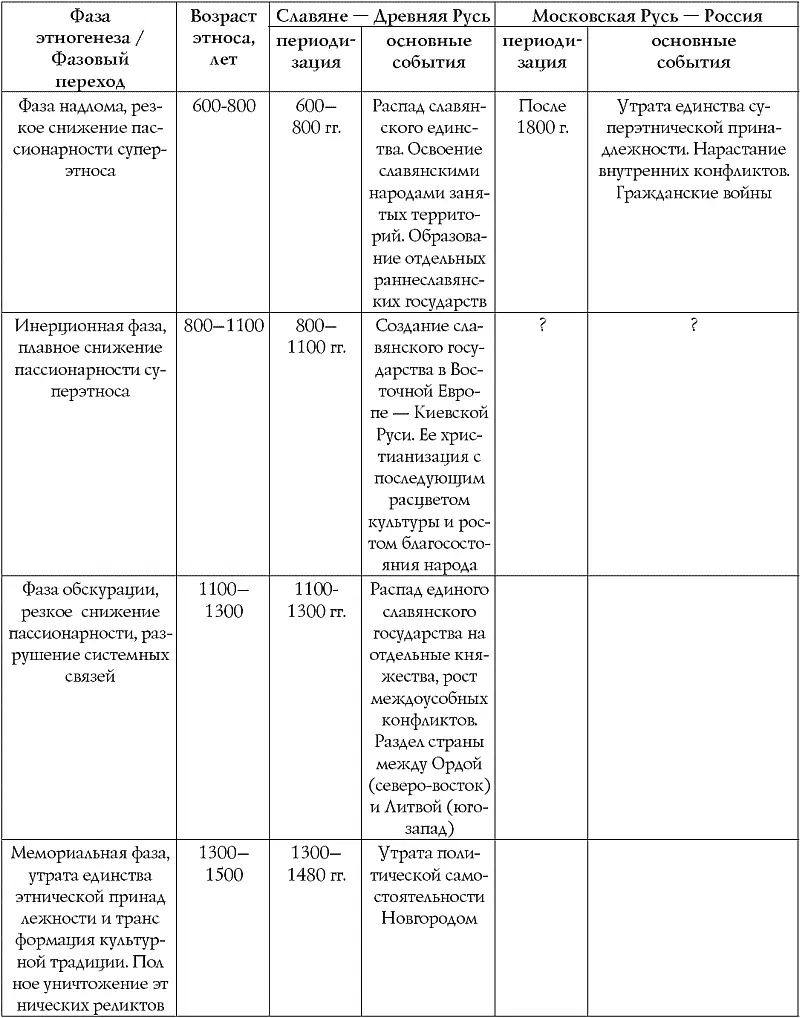

Сравнительная диахроническая таблица по этнической истории Руси и России

Словарь терминов и редко употребляемых слов

Адаптация — приспособление этноса к ландшафту, происходящее путем выработки новых стереотипов поведения.

Антисистема этническая — сообщество людей, объединенных негативным мироощущением.

Архиерей — высший священнослужитель православной церкви.

Багатур (монг.) – буквально «тот, в ком живет бог»; неофициальное наименование степных богатырей.

Барма/бармы — на Руси: украшение государей и высших духовных лиц в виде широкого ожерелья.

Варяг — в Византии: любой наемный воин; на Руси в IX–X вв.: воин – выходец из Скандинавии.

Василевс/базилевс (греч.) – император в Византии.

Ве́жа — шатер, юрта, разборное переносное жилище степняков.

Гармоничные люди — люди, пассионарный импульс у которых равен по величине импульсу инстинкта самосохранения.

Гомеостаз этнический — устойчивое состояние этнической системы, при котором колебания количества биохимической энергии – пассионарности – незначительны, что определяет этноландшафтное равновесие и отсутствие смены фаз этногенеза.

Бармы (или оплечия), найденные в 1822 г. на месте древней Рязани. Рисунки Ф.Г. Солнцева

Гри́день — на Руси: воин из личной охраны князя или боярина.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу