Беньямин и Грамши пали жертвами фашизма. Однако и в послевоенный период в западномарксистской мысли преобладал не менее пессимистический тон. Возможно, хорошим примером тому служит яркий эмоциональный очерк Альтюссера. С жестокой силой он описывает социальное развитие человека от рождения до детских лет, когда возникает подсознательное как испытание, «которому подвергались все взрослые: они свидетели, которые ничего не забыли, но чаще жертвы этой победы, скрывающие в самых потаенных уголках своей кричащей души раны, слабости и боль борьбы человека за свою жизнь. Некоторые, даже большинство, выходят из этой борьбы более или менее невредимыми или хотят казаться таковыми; многие из этих ветеранов носят ее отметины всю свою жизнь; многие умирают даже после борьбы, когда вдруг открываются старые раны в психотическом взрыве, в сумасшествии, в этом конечном принуждении «негативной терапевтической реакции». Есть и другие (и их гораздо больше), которые умирают «нормально», если будет угодно, «органически» загнивая. Человечество лишь заносит в списки жертв войны официальную смерть тех, кто смог. умереть вовремя, прожив достаточно долгую жизнь как человек в человеческих войнах, в которых только человеческие волки и боги рвут на части и приносят друг друга в жертву [4-38].

Для описания взаимоотношений между людьми в мире нужды Сартр воспользовался еще одной беспощадной метафорой: «Наш собрат представляется нам контрчеловеком в том смысле, что он, будучи таким же, как и мы, кажется нам совершенно другим, чуждым, то есть носителем смертельной угрозы для нас. Другими словами, мы в общем понимаем его цели (они совпадают с нашими), его методы (мы их также применяем) и диалектическую структуру его действий, но мы воспринимаем их так, как если бы они были чертами, присущими существу другого рода — нашему демоническому двойнику. Фактически ни одно существо — ни дикий зверь, ни микроб — не несет такую смертельную угрозу человеку, как разумное, плотоядное, жестокое существо, способное понимать и ставить в тупик человеческий разум, и цель которого как раз и состоит в разрушении человека. Конечно же, это и есть сам человек, и в условиях нужды каждый человек видит в другом именно такое существо» [4-39]. Подобные пассажи принадлежат литературе, совершенно чуждой миру Маркса, Лабриолы и Ленина. В них явственно проглядывает скрытый пессимизм, независимо от субъективных намерений или открытых заявлений их авторов, никто из которых не отказывался от оптимизма воли в борьбе против фашизма и капитализма [4-40]. Их устами марксизм выражал мысли, ранее немыслимые в социалистическом движении.

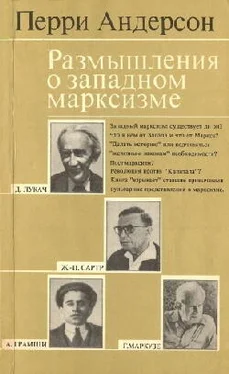

Сейчас можно свести воедино черты, выделяющие западный марксизм в самостоятельную традицию мышления, порожденную поражением пролетарских революций в развитых капиталистических странах Европы после первой мировой войны: он развивался в условиях возраставшего разрыва между социалистической теорией и практикой рабочего движения. Пропасть между ними, вначале образовавшаяся в результате империалистической изоляции Советского государства, институционально расширилась и углубилась бюрократизацией СССР и Коминтерна при Сталине. Для представителей нового марксизма, который возник на Западе, официальное коммунистическое движение представляло единственное подлинное воплощение интересов международного рабочего класса, имеющее для них значение,— вступали ли они в него, поддерживали ли его или отрицали. Структурный разрыв между теорией и практикой, характерный для коммунистических партий современной эпохи, препятствовал единой политико-теоретической деятельности в том виде, какой был присущ классическому марксизму. В результате теоретики уединились в университетах, оторвавшись от жизни пролетариата своих стран, а теория ушла из политики и экономики в сферу философии, что сопровождалось усложнением языка изложения вследствие отдаленности западного марксизма от масс. Как ни странно, наряду с этим сократились международные контакты и уменьшился интерес друг к другу у самих теоретиков разных стран. В свою очередь, утратив динамичную связь с практикой рабочего движения, марксистская теория фактически сместилась ближе к современным немарксистским и идеалистическим системам взглядов, с которыми она развивалась уже в тесном, хотя и противоречивом симбиозе. В то же время, профессионально занимаясь философией и открыв для себя ранние работы самого Маркса, теоретики начали ретроспективный поиск предшествующих марксизму теорий в ранней европейской философской мысли и в их свете интерпретировать сам исторический материализм. Результат подобной практики был трояким. Во-первых, наблюдалось явное преобладание работ эпистемологического направления, посвященных в основном проблемам метода. Во-вторых, основным полем практического приложения методологических исследований стала эстетика или культурная надстройка в более широком смысле. И, в-третьих, практически всем новым прорывам в теории вне эстетики, развивавшим темы, отсутствовавшие в классическом марксизме (по большей части в спекулятивной форме), сопутствовал последовательный пессимизм. Метод как бессилие, искусство как утешение и пессимизм как покой — все эти черты нетрудно найти в облике западного марксизма. Ведь корни данной традиции уходят в поражение — долгие десятилетия отступлений и застоя (ужасные с точки зрения любой исторической перспективы), через которые рабочий класс на Западе прошел после 1920 г.

Читать дальше