Как известно, Дарвин не блистал успехами в школьные годы, но уже тогда начал экскурсировать и собирать коллекции. В 1825—1827 гг. он изучал медицину в Эдинбургском университете, в 1827—1831 гг. — теологию в Кембридже (рис. 104), где в 1931 г. ему была присуждена степень бакалавра. Первые научные доклады Дарвин сделал 17—18-летним юношей на заседании Плиниевского общества. Натуралистическое образование Дарвин получил самостоятельно под общим руководством ботаника и минералога Джона Стивена Генсло (1796—1861, рис. 105) и геолога Адама Седжиника (1785—1873, рис. 106).

Рис . 105. Джон Стивен Генсло учитель Дарвина в ботанике.

Из A. Moorhead (1969).

Рис. 106. Адам Седжвик — профессор геологии в Кембридже. Один из создателей биостратифафии. Учитель Дарвина и впоследствии его оппонент.

Из A. Moorhead.

Впоследствии Седжвик стал активным оппонентом дарвиновского эволюционизма. На формирование взглядов Дарвина и на его судьбу на разных этапах жизни большое влияние оказал Ч. Лайель. Именно в те годы, когда Дарвин отправлялся в кругосветное путешествие на «Бигле», Лайель формулировал концепцию эволюции лика Земли.

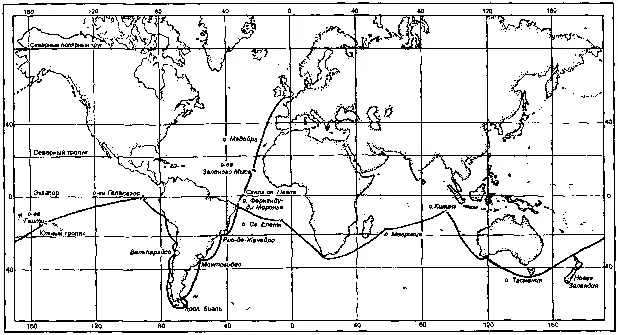

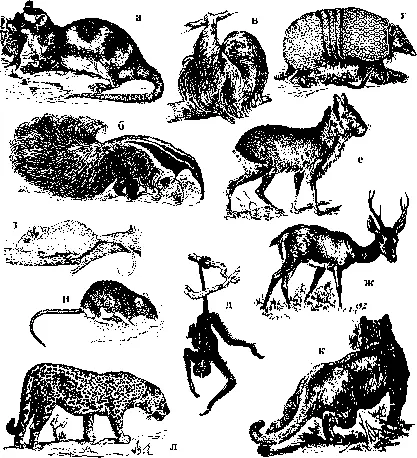

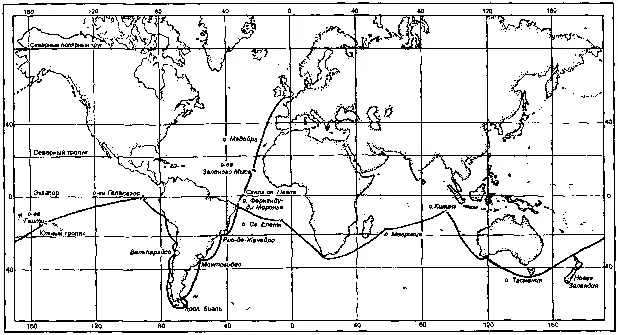

Подготовка, полученная Дарвином во время знаменитого путешествия на «Бигле» (1831-1836, рис. 107), обработка геологических, палеонтологических сборов этой экспедиции способствовали все большей концентрации внимания Дарвина на выявлении движущих факторов эволюции. Знакомство и исследование фауны Южной Америки (рис.

108), состоящей из двух разновозрастных напластований — раннетретичных по происхождению форм (страусы-нанду, сумчатые из трех семейств, ленивцы, броненосцы, (1969) муравьеды, дикобразоподобные грызуны — водосвинка, мара, шиншилла и др.), с одной стороны, и недавних — плиоценовых и плейстоценовых — вселенцев из Северной и Центральной Америки (очковый медведь, гривистый волк, пампасский олень, ламы, хомякообразные грызуны) — с другой, не могло не навести на мысль о том, что этот континент в течение долгого времени был изолирован от Северной Америки и что эта изоляция существенно повлияла на протекание эволюционного процесса у разных представителей южноамериканской фауны [244] Симпсон Дж.Г. Великолепная изоляция. История млекопитающих Южной Америки. М.: Мир, 1983, 356 с.

[245] Воронцов Н. Н. Историческая зоогеография мышеобразных грызунов // Проблемы эволюции, т. 1, Новосибирск: Наука, 1968, с. 116—141.

. «Путешествие на “Бигле”,— писал Дарвин в своей автобиографии,— было самым значительным событием моей жизни, определившим весь мой дальнейший жизненный путь» [246] Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера. Автобиография. М.: Изд-во АН СССР, 1957, с. 90.

.

Рис. 107. Маршрут путешествия Ч. Дарвина на “Бигле”.

Из А. Д. Некрасовва (1957).

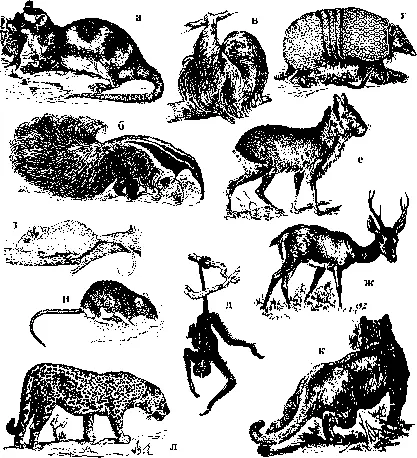

Рис. 108. Разновозрастные по происхождению представители фауны Южной Америки.

Древнейшие представители:

а — сумчатый плавун ( Chironectes minimus); б — большой муравьед (Myrmecophaga tridactyla); в — ленивец (Bradypus); г — трехпоясный броненосец (Tolypeutes tricinctis); д — паукообразная обезьяна (Ateles ), представитель широконосых обезьян; е — мара (Dolichotis тага ), представитель дикобразообразных грызунов.

Представители групп, проникших в Южную Америку в плиоцене:

ж — пампасский олень (Odocoileus campestris); з — древесный хомяк (Rhipidomys mastacalis); и — водяной хомяк (Holochilus brasiliensis); к — пума (Felis concolor); л — ягyap (Panthera опса ).

Из: Пузанов (1938) — a-ж, к, л; Воронцов (1982) — г, и.

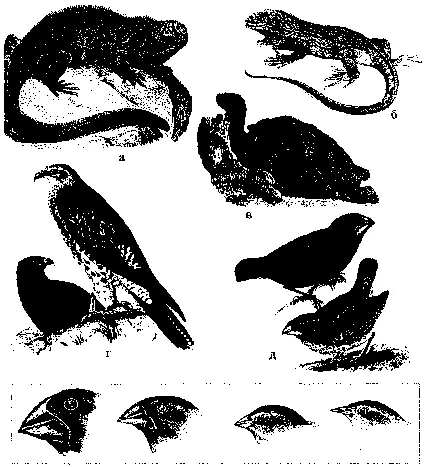

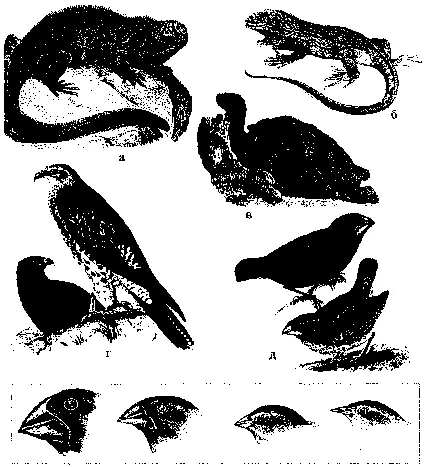

Рис. 109. Эндемичная фауна Галапагоса:

а — морская игуана (Amblyrhynchus cristatus); б — сухопутная игуана (Amblyrhynchus demarlii); в — галапагосская черепаха (Testudo nigra); г — галапагосский канюк (Craxirex galapagoensis); д — галапагосский вьюрок геоспиза (Geospiza sirenua ).

Внизу — изменчивость размеров и формы клювов у различных видов галапагосских вьюрков (по Ч. Дарвину).

Из: A. Moorehead (1969).

С эволюцией в пространстве в еще большей степени Дарвин познакомился на Галапагосских островах (рис. 109), где он смог воочию наблюдать поразительную дивергенцию как гигантских сухопутных черепах, так и вьюрков, которые были им столь тщательно изучены, что впоследствии, уже в 40-х гг. XX в., были названы их исследователем Дэвидом Лэком «дарвиновыми вьюрками» [247] Пэк Д. Дарвиновы вьюрки. М.: ИЛ, 1949, 257 с.

. Континентальная разновозрастная фауна Южной Америки и островная фауна Галапагоса стали теми отправными точками, с которых, по-видимому, началось формирование эволюционных взглядов Дарвина.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу